フィンランドで初の巨大ウイルスを発見。巨大ウイルスは世界中に潜んでいる?

2025年4月22日(火)21時0分 カラパイア

Credit: University of Jyväskylä

一般的なウイルスは極微小で、その直径は数十ナノメートルから100ナノメートル(nm)前後とされており、電子顕微鏡でしか見ることができない。

ところが、こうした常識を覆す「巨大ウイルス」が存在することが、近年の研究で次々と明らかになっている。

2025年4月、フィンランド中部の都市ユヴァスキュラで、新たな巨大ウイルスが発見され、「ユヴァスキュラウイルス(Jyvaskylavirus)」と名付けられた。

その直径は約200nmで、一般的なウイルスの2倍に相当するという。

この発見は、巨大ウイルスが寒冷地にも分布していることを示す重要な手がかりとなり、私たちがまだ知らないウイルスの多様性が、地球上に広がっている可能性を物語っている。

この研究結果は『eLife[https://elifesciences.org/articles/103492]』誌に2025年3月25日付で掲載されたものだ。

巨大ウイルスとは何か?

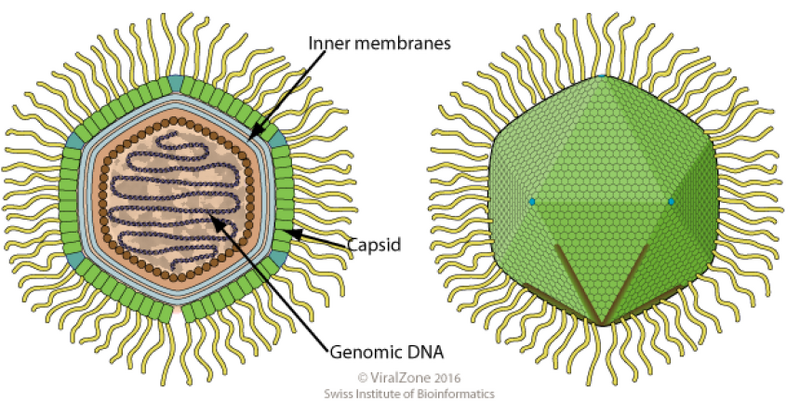

ウイルスとは、たんぱく質の殻に包まれた遺伝情報のかたまりで、自らの力だけでは増えることができず、細胞に感染して初めて増殖する。

一般的なウイルスは直径が30〜120ナノメートル(nm)程度と非常に小さく、電子顕微鏡でしか見ることができない。

なお、自然界に存在するウイルスの多くは人間に害を与えるものではなく、むしろ微生物や藻類などの数を調整することで、生態系のバランスを保つ重要な役割を担っている。

そして近年、既存のウイルスよりもはるかに大きく、複雑な構造を持つ「巨大ウイルス(giant virus)」の存在が明らかになってきた。

巨大ウイルスは直径が200nmを超えるものもあり、遺伝情報の量も数百万塩基対に達する。

たとえば、2013年にチリ沖の海底で発見された「パンドラウイルス・サリヌス(Pandoravirus salinus)」[https://karapaia.com/archives/52134407.html]は、直径約700nm、DNAは約250万塩基対、遺伝子数は2550にもなる。

チリ沖で発見された史上最大の巨大ウイルス、パンドラウイルス・サリヌス(Pandoravirus salinus) image credit:© IGS CNRS-AMU / Chantal Abergel and Jean-Michel Claverie

今回フィンランドで見つかったユヴァスキュラウイルスも、直径約200nmとインフルエンザウイルスや新型コロナウイルスの2倍ほどの大きさを持ち、まさにこの「巨大ウイルス」に分類される。

なお、こうした巨大ウイルスの一部は、学術的には「巨大核質DNAウイルス[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A8%E5%A4%A7%E6%A0%B8%E8%B3%AADNA%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9]」と分類されている。

このグループは、かつて細胞内に存在した「ポリントン」と呼ばれる動く遺伝子から進化した可能性があると考えられており、生物とウイルスのあいだの進化的つながりを示す手がかりにもなっている。

フィンランドで初となる巨大ウイルスを発見

2025年4月、フィンランド中部の都市ユヴァスキュラにある自然環境から採取されたサンプルを用いた実験で、研究者たちは未知の巨大ウイルスを発見した。

このウイルスは、アメーバの一種「アカントアメーバ[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%90]」と環境サンプルを混ぜて培養する中で確認されたもので、発見地にちなんで「ユヴァスキュラウイルス(Jyvaskylavirus)」と命名された。

研究を主導した、フィンランド、ユヴァスキュラ大学のロッタ=リーナ・スンドベリ教授によると、このウイルスはフランスで発見され、2012年に命名された「マルセイユウイルス(Marseillevirus)」と遺伝的に近い特徴を持っているという。

フランスで発見された巨大ウイルス、マルセイユウイルスの構造(Marseillevirus)

これまで巨大ウイルスは、南アメリカや南ヨーロッパなどの温暖な地域を中心に発見されてきた。

今回のようにフィンランドのような寒冷地で発見されたのは初めてであり、巨大ウイルスがこれまで考えられていたよりもずっと広範囲に分布している可能性を示している。

特に北極圏などの極地では、巨大ウイルスが藻類に感染することで間接的に地球温暖化に影響を与えているという報告もあり、環境との関わりも無視できない。

ユヴァスキュラウイルスの発見は、そうした未知のウイルスが地球のさまざまな場所に存在することを示す、貴重な証拠のひとつとなった。

スンドベリ教授の研究チームは、このウイルスのゲノム構造や形態の解析を進めており、その知見がさらなる巨大ウイルスの発見につながるものと期待している。

新たにフィンランドで発見されたユヴァスキュラウイルスがアカントアメーバ・カステラニー(Acanthamoeba castellanii)の細胞に付着している様子を、ヘリウムイオン顕微鏡で撮影した画像。Credit:eLife(2025). DOI: 10.7554/eLife.103492.3

生命の進化を知る手がかりに

巨大ウイルスの中には、一部に細胞のような機能を有し、従来の生物と非生物という線引きが通用しないものもある。

そのため、研究者の中には「巨大ウイルスは生物の新しい分類(ドメイン)として扱うべきではないか」と主張する人もいる。

さらにアメリカ・イエローストーン国立公園の温泉からは、15億年以上前に出現したとされる太古の巨大ウイルス[https://karapaia.com/archives/52331811.html]が発見されている。

こうしたウイルスは紅藻と共生しており、地球上の生命進化に深く関わってきた可能性もあるという。

今回発見されたユヴァスキュラウイルスも、地球史における巨大ウイルスの役割を探る研究者にとって貴重な手がかりとなる。

スンドベリ教授のチームは「ほかにも複数の新種と思われる巨大ウイルスが見つかっている」としており、今後の報告が注目されている。

References: Genomic and structural insights into Jyvaskylavirus, the first giant virus isolated from Finland | eLife[https://elifesciences.org/articles/103492] / Giant virus discovered in Finland[https://phys.org/news/2025-04-giant-virus-finland.html]