地球の生命を襲った過去5回の大量絶滅「ビックファイブ」、その原因は?

2025年4月23日(水)21時0分 カラパイア

地球の歴史は生命の進化と絶滅の繰り返しだ。地球上の生物は、過去に5回の大規模な大量絶滅を経験しており、「ビッグファイブ」と呼ばれている。

絶滅の憂き目にあったのは恐竜だけではない。45億年以上にわたり、火山、小惑星、気候変動により、何百万もの種が絶滅した。

更に現在、地球には人類の活動による「6度目の大量絶滅[https://karapaia.com/archives/52325763.html]」が進行している可能性があるという。

かつて地球が経験した5回の大量絶滅は何が原因で起きたのかを振り返っていこう。もしかしたら何か学べることがあるかもしれない。

1回目:オルドビス紀末 約4億4400万年前

約4億4000万年前、地球最初の大量絶滅が発生した。

当時、生物の多様性は約3000万年にわたって増え続けていたが、南極付近に巨大な氷床が形成され、気温が急激に下がったことで止まった。

この寒冷化はアパラチア山脈の形成と関係があるとされる。

当時存在した超大陸ゴンドワナ大陸[https://karapaia.com/?s=%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%8A%E5%A4%A7%E9%99%B8]が北アメリカ大陸に衝突し、約10億年前から約5億年前、南半球に形成されたと考えられているイアペトゥス海[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%9A%E3%83%88%E3%82%A5%E3%82%B9%E6%B5%B7]が1億5000万年かけて消滅した。

この衝突によって生じた岩石が風化する際、大気中の二酸化炭素を吸収したため、急激な寒冷化と海面低下が起き、腕足動物(2枚の殻を持つ海産の底生無脊椎動物)、サンゴ、三葉虫など海洋生物の約85%が絶滅した。

アパラチア山脈の形成は、地球規模の大規模な寒冷化を引き起こした可能性がある Pixabay[https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4858165]

2回目:デボン紀後期 約3億7200万年前

約4億1900万年前から約3億6500万年前にかけてのデボン紀に、地球は再び絶滅の危機に直面する。

この期間に断続的に起こった絶滅によって、特に熱帯地域の海洋生物の75%が消えた。原因は酸素濃度の低下に加え、堆積物の増加、急速な気候変動、隕石や彗星の衝突、火山活動、大陸からの栄養塩類の流入など複数の要因が絡み合った可能性が高い。

この時期、シーラカンスのような一部の魚類は生き延びた。また、陸上の植物が茎を強化するリグニン(植物の細胞壁に含まれる高分子化合物)や維管束を進化させ、根が深く伸びたことで岩石の風化が進み、これが絶滅の要因の一つになった[https://karapaia.com/archives/52317664.html]という説もある。

Photo by:iStock

3回目:ペルム紀末 約2億5200万年前

約2億5200万年前、「グレート・ダイイング(Great Dying)」と呼ばれる史上最大の絶滅事件が起こった。

激しい火山活動が地球の気候を劇的に変化させ、生物圏全体が崩壊したのだ。

約6万年という短期間に、海洋生物の96%、陸上生物の約75%が消滅した。

アメリカの古生物学者クリスチャン・カメラー博士[https://naturalsciences.org/staff/christian-kammerer]は2023年のインタビューで、「ペルム紀の大絶滅と現在の気候変動は似ている。どちらも温室効果ガスによる急速な温暖化が原因だ。当時は火山活動、現在は人間活動が主な要因である」と述べている。

この絶滅期を生き延びたのは、淡水域で大型肉食動物の手が届かない小動物を食べていた原始的な両生類、分椎目[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E6%A4%8E%E7%9B%AE](ぶんついもく)などである。

大きな胸帯と腹板を示す分椎目の両生類、スクレロケファルスの化石 Joerim / WIKI commons[https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sclerocephalus_(Actinodon).JPG]

4回目:三畳紀末 約2億100万年前

「グレート・ダイイング」後、生物は多様化を始めたが、約2億100万年前に再び悲劇が起きる。

火山活動が再発し、大気中の二酸化炭素濃度が上昇、海洋が酸性化し、地球の平均気温が約3〜6℃も上昇した。

その結果、陸上・海洋生物の約80%が絶滅した。当時、現在より大型で多様だったワニの大半が絶滅したが、これにより恐竜が繁栄する道が開かれた。

image credit:unsplash[https://unsplash.com/ja/%E5%86%99%E7%9C%9F/%E9%87%8E%E5%8E%9F%E3%81%AE%E7%9C%9F%E3%82%93%E4%B8%AD%E3%81%A7%E7%81%AB%E4%BA%8B-V71v27xm5Kk]

5回目:白亜紀末 約6600万年前

約6600万年前、現在のメキシコ・ユカタン半島沖に直径約11kmの巨大隕石が衝突した。

この衝撃で120kmの巨大クレーターが形成され、大津波や大量の塵・硫黄が大気圏に巻き上げられた。

世界規模の寒冷化と広範囲の山火事が発生し、恐竜を含む全生物種の約75%が絶滅したといわれている。

この大量絶滅で恐竜が姿を消した後、小型の哺乳類が台頭し、現在の生態系を形成した。

Photo by:iStock

第6回目は既に進行している?

これらの歴史を振り返ると、地球の生命は何度も滅亡の危機を乗り越えてきたことがわかる。

そして現在、科学者たちは「第6の絶滅」がすでに進行中であり、原因は人間の活動だ、との見解を出している。

私たち人類が次の絶滅を食い止められるかどうか、その選択は今、私たちの手に委ねられている。

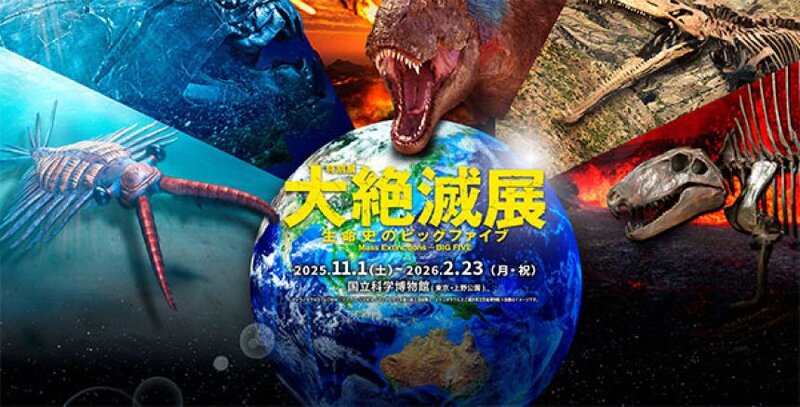

なお、東京・上野の国立科学博物館では、2025年11月1日から2026年2月23日間で、「大絶滅展—生命史のビッグファイブ[https://daizetsumetsu.jp/]」の特別展を行う。

「ビッグファイブ」をテーマとする特別展は、国立科学博物館では初めての開催となり、各種の古生物や火山、古気候・古海洋などを専門とする国立科学博物館の研究者10名による監修で、様々な角度から5回の大量絶滅の謎に迫る興味深い内容となっている。

興味のある人は、カレンダーやリマインダーにチェックを入れておこう。私も行く予定だ。

国立科学博物館[https://daizetsumetsu.jp/]

References: Popsci[https://www.popsci.com/science/earth-mass-extinctions/] / Ourworldindata[https://ourworldindata.org/mass-extinctions]