アート作品のような殻を持つカタツムリの新種を発見、ピカソにちなんだ名がつけられる

2025年4月29日(火)8時0分 カラパイア

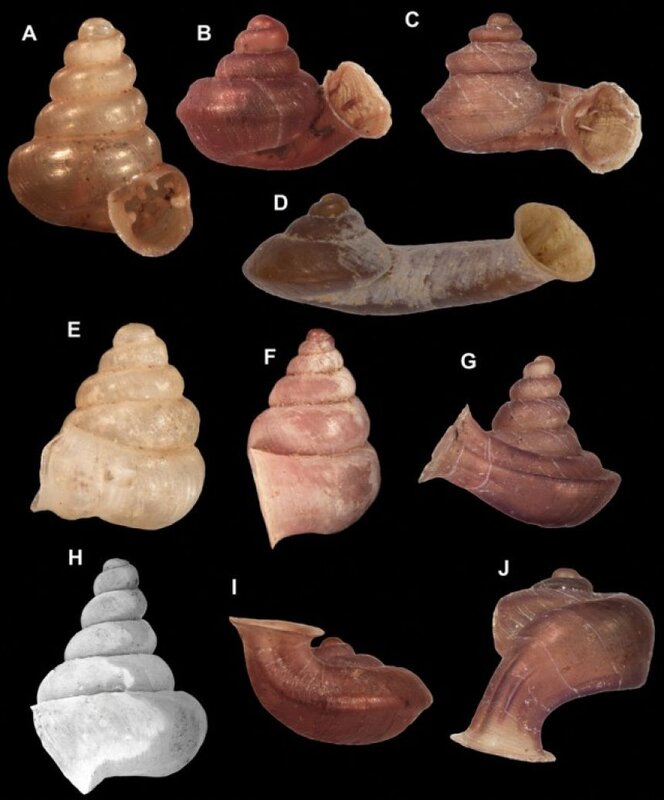

Image credit: Gojšina et al., ZooKeys[https://zookeys.pensoft.net/article/145281] 2025 (CC BY 4.0[http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/])

スペインの巨匠パブロ・ピカソといえば、キュビスムを生み出した20世紀を代表する芸術家である。

今回、そんなピカソの名前が、小さな生き物の学名として与えられた。その生き物は、サイズがわずか数mmの小さなカタツムリの新種である。

この殻の形を見れば、なぜピカソの名前がつけられたのかわかるだろう。アーティスティックなのだ。

巨匠ピカソの名をもらったミニちまカタツムリ

東南アジアのジャングルには、殻長が5mmを超えない小さな陸生の肺性微小巻貝、つまりカタツムリが生息している。

そのうちラッパガイ亜科(Hypselostomatidae)は現在284種が知られているが、あまりにも小さいために採集・収集が困難で、これまでは学者たちも分類するのに苦労してきた。

そこで今回、ヴカシン・ゴイシナ氏とバルナ・パール・ゲルゲリー氏が率いる研究者らが集まって分類学的な再検討が行われ、その報告書が学術誌「ZooKeys[https://zookeys.pensoft.net/article/145281]」に掲載された。

この研究の過程で46種のカタツムリが新たに発見され、そのうちの一つが巨匠ピカソにちなんで、「アナウケン・ピカソ(Anauchen picasso)」と名付けられることになったのである。

このピカソの名をもらったカタツムリは、タイのカオ・サムロイヨー国立公園で発見され、今のところこの場所でしか確認されていないという。

Image credit: Gojšina et al., ZooKeys[https://zookeys.pensoft.net/article/145281] 2025 (CC BY 4.0[http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/])

キュビズムにも通じるアートなデザイン

このカタツムリが同属の他のカタツムリと異なるのは、殻の開口部の構造と、最後の渦巻き状の突起だ。

殻はまるで、ピカソの抽象的な作品を連想させるような、幾何学的なラインやねじれの形状を持っている。

ピカソの作品の特徴は、通常の概念を越えて大胆に形を歪めたり、色を大胆に使ったりする点にあるが、このカタツムリの殻もまさにそのような大胆なデザインを持っているのだ。

報告書には、次のように書かれている。

この種の長方形に角度をつけた渦巻き(殻の構造を構成する螺旋状の渦巻き)は、他の「普通の」殻の形をしたカタツムリを、キュビズム的に解釈したように見える

キュビズムとは、対象のモチーフを幾何学的な形に「分解・解体」し「再構築」する手法である。つまり通常の殻を解体し、構築し直したような形に見えるのだ。

彼らの殻は驚くほど複雑だ。例えば、開口部には多数の歯のような障壁があり、これはおそらく捕食者から身を守るために役立っているのだろう。

さらに新種のいくつかは、開口部が上向きまたは下向きになっており、これは一部の種が殻を逆さまにして持ち運ぶことを意味している

Image credit: Gojšina et al., ZooKeys[https://zookeys.pensoft.net/article/145281] 2025 (CC BY 4.0[http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/])

微小陸貝の研究・保護につながるか

近年、東南アジアの石灰岩地帯では急速な開発が進み、自然環境の破壊が深刻化している。報告書では森林伐採や石灰岩の採掘により、このカタツムリの生息場所が破壊される可能性についても指摘してる。

こうした極小生物は、限られた環境に特化して生きているため、ほんの小さな環境変化でも絶滅してしまう危険性が高い。

新種が新たに発見され、ピカソという名がつけられたことで、その存在が公式に「知られる」ことになった。これがうまく機能すれば、生息地の保全活動につながるかもしれない。

今回の研究は、陸産貝類の分類学における大きな前進でもある。従来、微小陸貝は分類が難しく、研究が遅れていた。

しかし、今回のように詳細な形態観察と緻密な記述によって、確実な分類が進められることが期待されている。

日本にもいるミニちま微小陸貝

ちなみにこちらは日本にもいるラッパガイ亜科のクチマガリスナガイ。殻長は2.5mm前後とミニちまにもほどがある感じ。

Shinichiro Wada & Satoshi Chiba[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bensonella_plicidens_shell.png], / Shinichiro Wada & Satoshi Chiba[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bensonella_plicidens_shell_3.png], CC BY 2.5[https://creativecommons.org/licenses/by/2.5], via Wikimedia Commons

さらに我が国にはニホンケシガイやナタナガイモドキ、マルシタラガイなど、1〜5mm程度のミニちまカタツムリが多数生息しているのだが、知らない人はこれを赤ちゃんカタツムリと間違えてしまうらしい。

下は微小陸貝の一種、ヒダリマキゴマガイとマルシタラガイの映像。

カタツムリの赤ちゃんと微小陸貝の見分け方は、殻の渦巻きなんだそうだ。赤ちゃんは巻きが少なくて、微小陸貝は大人並みにクルクルと巻いているんだとか。

卵から生まれたての赤ちゃんがこちら。上の微小陸貝に比べると、貝殻の「巻き」が少ないのがわかると思う。

今度どこかでミニちまカタツムリを見かける機会があったら、ぜひ観察してみてほしい。ユニークな殻の陸貝に出会えるかもしれないし、もしかしたら新種の発見に繋がるかもしれないよ。

References: La nueva especie de caracol diminuto que nombraron en honor a Pablo Picasso[https://www.elespectador.com/ciencia/la-nueva-especie-de-caracol-diminuto-que-nombraron-en-honor-a-pablo-picasso/] / A new start? Revision of the genera Anauchen, Bensonella, Gyliotrachela and Hypselostoma (Gastropoda, Eupulmonata, Hypselostomatidae) of Southeast Asia with description of 46 new species[https://zookeys.pensoft.net/article/145281]