GWのおうち時間に「おさかなペーパークラフト」はいかが? リアルすぎる仕上がりに子供も大人も大喜び

2021年5月1日(土)8時0分 Jタウンネット

リアルすぎる「魚のペーパークラフト」がツイッターで話題となっている。

注目されているのは、水産庁の関係機関である「国立研究開発法人 水産研究・教育機構」(神奈川県横浜市)が公式ウェブサイトで公開している「おさかなペーパークラフト」。

これを組みたてれば、ブリやカンパチ、マイワシ、クロマグロといったお寿司やお刺身としても馴染みある魚から、ハタハタ、アカムツ(のどぐろ)といったご当地の名産とされる魚まで、異常なほどリアルに形作ることができるのだ。

遊び方は、ウェブサイトからダウンロードし、コピー用紙に印刷し、メモに沿って作っていくだけ。

そのほとんどがA4用紙1枚で作成可能だ。また、難易度が星1から星5で記されている(一部例外あり)。

ダウンロードできるのは、2021年4月30日現在で53種類。サケ(オス)とサケ(メス)、そしてサクラマス(メス)といった細かい作り分けもできる魚好きにはたまらないコンテンツだ。

クラフトが公開されているのは、同機構のキッズページ。

しかし、作れるのが可愛らしくデフォルメした魚のキャラクターではなく、リアルな魚であることと、種類の豊富さから大人の心も鷲?みにした様子。ツイッターでは

「これはGWにやらなければ」

「小さいお子さんがいるご家庭は重宝するのではないでしょうか?」

「めちゃくちゃいい! 普通に教材として使えそう」

「明日からのやることリストに入れようっと!」

といった反応が寄せられている。

このおさかなペーパークラフトについて、もっと知りたい......。

そこでJタウンネット記者は30日、このペーパークラフトを作成、公開している水産研究・教育機構を取材し、話を聞いた。

「魚に興味を持ってもらうきっかけに」

広報の担当者によれば、ペーパークラフトが初めて公開されたのは、2012年。制作しているのは、同機関の職員。担当者は、制作経緯を

「子どもたちに魚に興味を持ってもらうきっかけになれば、と制作しました」

と話す。また、

「これを実際に作ってみることで魚の構造や、全国各地のいろんな魚のことを知ってもらえるのではないかな、とも思っています。

これを作ったあと、今度は水族館などで本物の魚を見てもらえたりしたら、嬉しいですね」

との思いも語った。

ところで、豊富なペーパークラフトのラインナップはどのようにして決めているのだろう。担当者によれば

「当機関では、全国各地で海や水産にまつわるイベントに参加しています。

たとえば秋田県でイベントがあるときには、はたはたのペーパークラフトを作ったり、釣り関係のイベントに出展する際には、釣り人に人気のある魚で作ったりして、どんどん増えてきたという感じです。

職員同士で『こんなのがあったらいいよね』と話し合いながら、難易度なども考慮しつつ決めています」

とのことだった。なお、ラインナップは定期的に追加されているそうで、目が離せない。

続いて、Jタウンネット記者はこのペーパークラフトについて公式SNSでも告知している水産庁に話を聞いた。

ペーパークラフトは、同庁のイベント等でもしばしば活躍しているそうで取材に応じた広報担当者によれば、

「水産庁では、毎年夏休みに子ども向けに全省庁で行われている『こども霞が関見学デー』の際に、お子さんたちと一緒にこのペーパークラフトを作ったりしています。例年お子さんたちから大人気です」

とのこと。

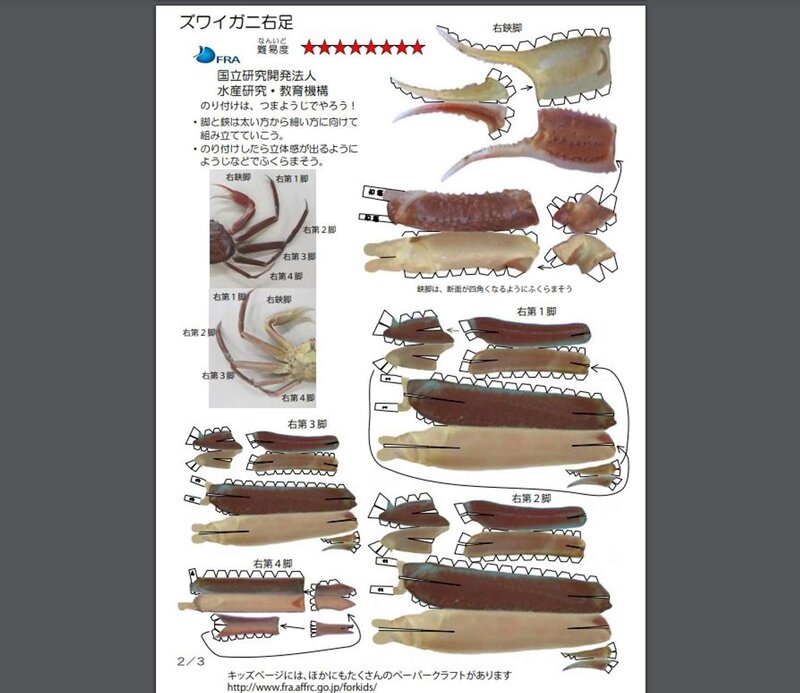

コロナ禍でおうち時間が増え、自身もお子さんとこのクラフトで遊ぶこともあると言う担当者に、オススメの魚はあるか聞いてみた。すると、このラインナップの中で、現在恐らく一番難しいという難易度星8の「ズワイガニ」について教えてくれた。

「ほとんどがA4用紙1枚で作ることができる中、このズワイガニはパーツが多いため、紙を3枚使います。私も実際に作ったことがあるのですが、完成までに4、5時間はかかりました」(担当者)

基準が星5までの難易度を堂々と超えてくる星8クラスのズワイガニ......。これは作り上げたときの達成感がすごそうだ。大人が夢中になってしまいそうである。

また、水産庁の担当者はオススメの遊び方として、作成したペーパークラフトにマグネットやクリップをつけて自宅で「さかな釣り」をするのも面白い、とも教えてくれた。

実際に作ってみた

話を聞いていたら、やはり実際に作ってみたくなってきた。

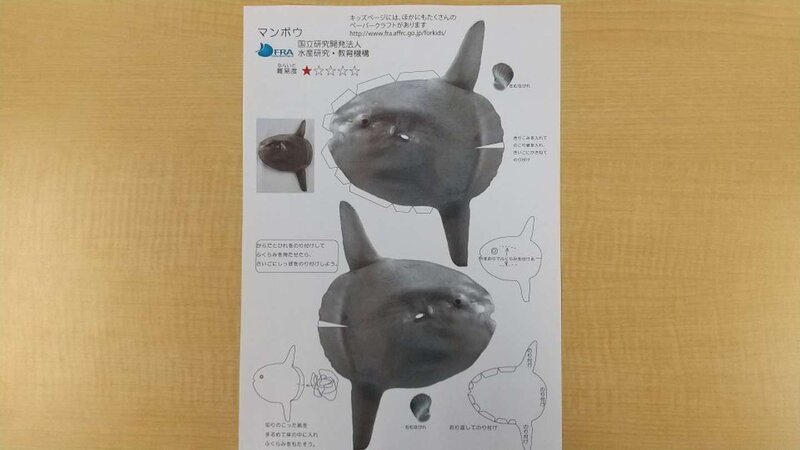

だが、さすがに5時間かかるズワイガニなどを作る勇気はなかった記者は、難易度星1、かつ見た目もかわいらしいマンボウを作ってみることにした。

水産研究・教育機構の広報担当者は、作成のポイントとして

「可能であれば、通常のコピー用紙よりも厚めのものの方が上手く作れます」

と教えてくれた。しかし、残念ながら会社には通常のコピー用紙しかなかったため、記者はいたって普通にA4でクラフトを作成していこうと思う。

まずはウェブサイトから設計図を印刷。そのままハサミで切り抜いていく。

マンボウの表と裏(?)を重ねて接着、ひれも忘れずにくっつける。

切り抜いたあとの紙をまるめて、マンボウの中に入れ、ボリューム感を出したら完成だ。

制作時間は15分ほど、これは簡単である。あっという間に手乗りサイズのマンボウを作ることができた。

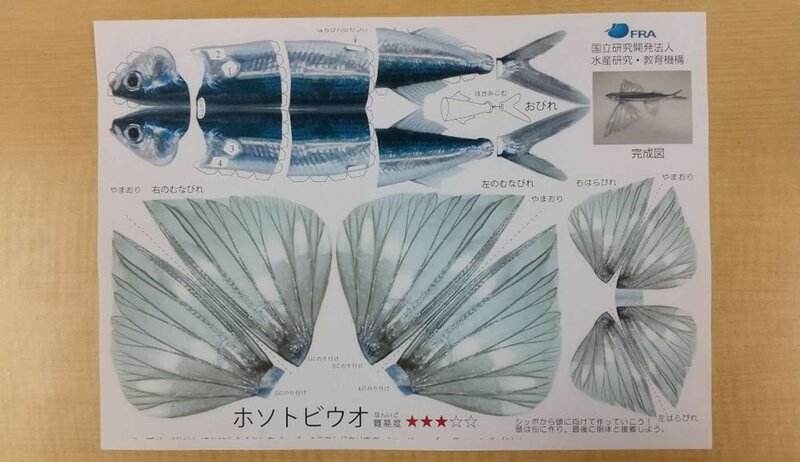

勢いづいた記者は、水産研究・教育機構の広報担当者が「人気がある」と言っていたホソトビウオにも挑戦してみた。こちらは星3と難易度が少々高い。

こちらも同様に、パーツを切り分けていく。

その数はマンボウの時よりも多く、やはり難易度が上がっていることを痛感する。

一度にくっつけられたマンボウとは違い、尻尾、胴体、と細かく分かれているホソトビウオ。作業も細かい。雲行きがどんどん怪しくなっていく。学生時代の記者の美術の成績は、常にが芳しくなかったのだ。

しかし、諦めずになんとか切って、貼ってを繰り返し続けたところ......。

なんとか、トビウオが完成した。

実は見本の姿とは若干様子が違っている......気はするが、これは紛れもなくトビウオだろう。制作時間は40分ほど。長い時間をかけて作ったおかげで、たいそう愛着がわいた。

工作が苦手な記者でも、難易度星3まではなんとか形にすることができた。

小さな子どもであっても、家族みんなで作ればきっといろいろな魚を作ることができるだろう。

ちなみに、よりこのペーパークラフトを楽しむ方法として、水産研究・教育機構の広報担当者は、

「サイズの大きい魚であればA4ではなくA3用紙に、また小さな魚であればそれに準じたサイズの用紙の方がより実寸大に近くなり、リアルなのではないかなと思います」

ともしていた。

おうち時間が多くなるであろうこのGW、大人も子どもこのペーパークラフトでおさかな博士になってみてはいかがだろうか。