「東洋医学」における重要な概念<経絡>。なぜその上のツボが体の部位や内臓の症状改善につながるのか【2025編集部セレクション】

2025年5月5日(月)12時30分 婦人公論.jp

(写真提供:Photo AC)

2024年上半期(1月〜6月)に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。(初公開日:2024年5月27日)

*****

近年そのメカニズムが次々と科学的に解明され、注目を集めている「東洋医学」。2024年5月19日(日)放送のNHKスペシャルでも「東洋医学を〈科学〉する 〜鍼灸・漢方薬の新たな世界〜」と題し、研究の最前線が紹介されました。その番組制作に携わっていたのがNHKメディア総局でチーフ・ディレクターを務める山本高穂さんです。山本さんが、島根大学医学部附属病院にて臨床研究センター長を務める大野智さんと執筆、東洋医学の謎に迫った著書『東洋医学はなぜ効くのか ツボ・鍼灸・漢方薬、西洋医学で見る驚きのメカニズム』から一部を紹介します。

* * * * * * *

体を取りまく361種のツボ

鍼灸の話を進めるうえで、最初におさえておく必要があるのが「ツボ」です。

肩こりのツボ、腰痛のツボなど、皆さんの身近でもよく知られていると思いますが、正しくは経穴と呼ばれ、鍼灸治療にとって基本となる体の場所のことを指します。

実はツボにはさまざまな種類があるのですが、2008年にWHOが中心となって、361種のツボを標準経穴として公表し、それが世界中の鍼灸治療の基本となりました。

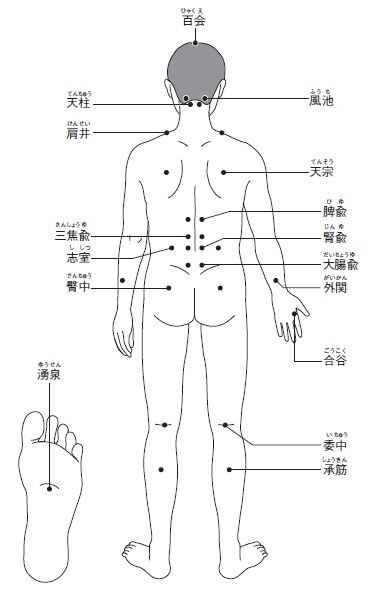

例えば頭の頂点付近にあり、ストレス改善などに使われる百会(ひゃくえ)。

【図】ツボの例その1

また、背中のウエストラインにあり、腰痛改善効果があるとされる腎兪(じんゆ)。

そして、内くるぶしの少し上にあり、冷え症の改善に効果があるとされる三陰交(さんいんこう)など、全身にくまなく分布しています(図)。

【図】ツボの例その2

「ツボ」が持つ2つの特徴

そして、ツボ、つまり経穴には2つの特徴があると考えられています。

『東洋医学はなぜ効くのか ツボ・鍼灸・漢方薬、西洋医学で見る驚きのメカニズム』(著:山本高穂、大野智/講談社ブルーバックス)

ひとつは、心身に不調があるときに痛みなどが生じる反応点の役割です。医師や鍼灸師が患者のツボを触ったり押したりすることで、どんな症状がどの程度あるのかを確かめるなど、診察に欠かせないポイントとされています。

そして、2つめの特徴は、皆さんもご存知のとおり、治療点としての役割です。ツボに鍼を刺したり、お灸をすえたりすることで、痛みをはじめ心身のさまざまな症状を改善することができます。

さらに、ツボは人間だけでなく、動物でも確認されています。

鍼灸は中国の伝統医学に起源を持つとされていますが、人間への治療だけでなく家畜のケガや病気の治療にも用いられ、ツボの位置や効果などが詳しく調べられ体系化されています。そして現在でも、犬や猫などのペットの病気の治療やケアに、鍼灸やツボ押しなどを取り入れている獣医師も少なくありません。鍼灸のメカニズムに関する研究も、主にマウスやラットなどの動物のツボを使って実験を行っているのです。

重要な概念「経絡」

さて、ツボに続いて、もうひとつ重要な概念を紹介しましょう。

鍼灸において、ツボと同じくらい大切だとされるのが経絡と呼ばれる概念です。

体が持つエネルギーとされる「気」や、血液などの「血」の流れを示す道筋とされ、特定の臓器や体の部位と密接な関係があると考えられています。

具体的には経脈と絡脈の2つがあり、経脈は主要な幹線の役割を担い、絡脈は経脈をつなげる役割があるとされています。

また、経脈には十二経脈と奇経八脈があるとされ、現在も治療で使われるのは、そのうちの14本(十二経脈すべてと奇経八脈2本)です。

臓器とツボは「経絡」で結ばれている

そして、最も重要なことは、ツボの多くは経絡上にあり、それぞれが特定の部位や臓器と結ばれているという考え方です。

例えば、手の太陰肺経(たいいんはいけい)と呼ばれる経絡は、体内では胃から始まり、大腸や肺などを経由しているとされています。さらに体表では、脇の近くにある中府(ちゅうふ)と呼ばれるツボから始まり、腕の内側にあるいくつかのツボを経由して、親指の先にある少商(しょうしょう)と呼ばれるツボで終わります(図)。

この経絡上にあるすべてのツボは、経絡でつながっている肩や腕や手の痛み、また胃や肺、大腸などの症状改善に効果があるとされているのです。

実は、西洋医学の「神経」ということばは、「神気(=精神)」と「経脈」を合わせたもので、江戸時代に『解体新書』が翻訳されたときにつくられた造語です。

ところが、この「神経」の語源となった経絡(経脈・絡脈)の存在を示す確かな証拠はまだ見つかっていません。ただ、ツボと体の部位や内臓を結ぶ経絡の考え方は、主に神経を介したネットワークによって説明できることが次第に明らかになってきています。

※本稿は、『東洋医学はなぜ効くのか ツボ・鍼灸・漢方薬、西洋医学で見る驚きのメカニズム』(講談社)の一部を再編集したものです。

関連記事(外部サイト)

- 茶道を学ぶ人だけが知っている、凛とした人になるための教養とは?千利休が500年前に残した、茶の湯における7つの習慣「利休七則」に習う【2025編集部セレクション】

- 「退職金の運用は銀行に相談してはいけない。なぜかというと…」ファイナンシャルプランナーが<退職金特別プラン>の落とし穴を解説【2025マネー記事セレクション】

- 伊藤蘭「娘・趣里の朝ドラ主演を喜んで、夫・水谷豊と〈ブギウギ見た?〉と確認し合う日々。もう少し余裕ができたら夫婦2人の時間も楽しみたい」【2025編集部セレクション】

- 『光る君へ』の紫式部は当時<極めて遅い>26歳前後で藤原宣孝と結婚。婚期が遅れた原因は性格や結婚観などでなく、単に…【2025編集部セレクション】

- 本郷和人 なぜ上杉謙信の大領土は「あっ」というまに失われてしまったのか…関東平定を宿願にするなかで後継者問題を招いた「謙信の失敗」【2025編集部セレクション】