現在のキュレーション文化は正しいのか?気鋭の美術家・梅津庸一が展覧会の作り方を考え直す

2024年5月24日(金)8時0分 JBpress

美術家・梅津庸一がワタリウム美術館のコレクションと現在活躍中のアーティストの作品を交えて構成する展覧会「梅津庸一|エキシビション メーカー」。東京・外苑前のワタリウム美術館で開幕した。

文=川岸 徹 撮影=JBpress autograph編集部

ギャルリー・ワタリからワタリウム美術館へ

1972年、東京渋谷区神宮前の通称キラー通りに開廊したギャルリー・ワタリ。アンディ・ウォーホル、ナム・ジュン・パイク、ヨーゼフ・ボイスら、日本ではまだ知られていなかった現代アーティストにいち早く着目し、刺激的な個展を開催し続けてきた。1983年にキース・ヘリングを日本で初めて招聘したのもギャルリー・ワタリだ。

1990年にはギャルリー・ワタリ代表の和多利志津子さんが、かねてから持ち続けていた「プライベート美術館をつくりたい」という思いを実現。ギャルリーの建物を取り壊し、さら地の状態からワタリウム美術館をつくり上げた。

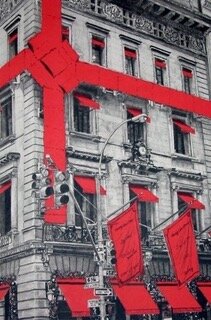

設計を手がけたのはスイス出身の世界的建築家マリオ・ボッタ。彼の日本初の作品となったワタリウム美術館は、御影石とコンクリートのストライプ模様の外壁と、街に向かって大きく羽を広げた鳥を思わせるデザインが印象的。建設から30年以上が経過した今も、青山・外苑前エリアのランドマークとして強烈な存在感を放ち続けている。

初代館長を務めた和多利志津子さんは2012年に他界。その後、長女・和多利恵津子さんが二代目館長に、長男・和多利浩一さんがCEOに就任。現在は2人が母親・志津子さんの意志を受け継ぎ、現代美術、写真、彫刻、デザインなどジャンルを問わずに、展覧会やイベントの開催など多彩な活動を行っている。

美術家・梅津庸一が展覧会をつくる

そんなワタリウム美術館で展覧会「梅津庸一|エキシビション メーカー」がスタートした。展覧会の企画が立ち上がったのは2年前。和多利浩一CEOが「美術館設立以前のギャルリー・ワタリ時代に、和多利志津子初代館長が集めたプライベートな作品群を紹介する展覧会を開きたい」と発案。現代美術家の梅津庸一に展覧会の構成を依頼した。

梅津庸一は、今もっとも多忙な美術家。自身の創作活動と並行して、美術共同体「パープルーム」の運営、20歳前後の生徒たちとともに制作/生活を営む私塾「パープルーム予備校」の開校、移動式画廊「パープルームギャラリー」の主宰、機関誌「パープルームペーパー」の発行など、精力的な活動を行っている。依頼を受けたとき、2024年のスケジュールはすでに過密状態。東京・国立西洋美術館「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」(先日、会期が終了)への参加と、大阪・国立国際美術館の特別展「梅津庸一 クリスタルパレス」(6月4日〜10月6日)の開催が決まっていた。

キュレーターではなく、エキシビションメーカー

ワタリウム美術館からの依頼を「ムチャブリ」と感じたと言う梅津だが、引き受けることを決意。展覧会を“つくる”ことに興味を覚えたという。展覧会開催にあたって梅津は以下のメッセージを発信している。

『日々、おびただしい数の展覧会が開催され続けている。即時性と話題性が常に求められ、みな自らの「独自性」を主張し差異化を図ることに必死だ。しかし、残念ながらその多くの営みは既存のインフラの上で平準化されたコンテンツとして消費され忘れ去られていく。そんなサイクルが固定化しつつある。無論、美術家である僕もその渦中でもがき続けてきた。身もふたもない話で恐縮だが、この悪循環から脱するためには「作品をつくる」あるいは「展覧会をつくる」とは何か?そんな素朴で単純すぎるかもしれない問いから再出発するほかないのではないか』(梅津庸一)

梅津はさらに、美術用語として定着した「キュレーション」という言葉にも疑問を投げかける。1990年のワタリウム美術館開館当時はキュレーターという言葉は使われておらず、展覧会をつくる人として「エキシビションメーカー」の言葉が用いられていたという。

『展覧会を企画することを「キュレーション」と呼ぶようになって久しい。けれども、昨今の「キュレーション」の流行により展覧会づくりの方法や落とし所はあらかじめ規定・拘束されるようになった。そこで、本展ではアーティストキュレーターとして振る舞うのではなく「エキシビションメーカー」の精神に立ち返りたいと思う。いま一度、美術のいち観客でもある自分が見たいと思える展覧会と出会い直したい』(梅津庸一)

時代を超えて44名のアーティストが交差する

さて、梅津庸一が見たいと思い、自身の手でつくり上げた展覧会とはどんなものか。本展ではワタリウム美術館がギャルリー・ワタリ時代に収集した30名のアーティストと、現在活躍する14名の現代アーティストの作品を紹介している。

ギャルリー・ワタリ時代の作品は錚々たるビッグネームが並ぶ。猪熊弦一郎、ハンス・エルニー、桂ゆき、篠田桃紅、駒井哲郎、ホルスト・ヤンセン、宇野亞喜良……。梅津は膨大なコレクションリストの中から作品を選んでいく作業が楽しかったという。「ワタリのコレクションは公立美術館の所蔵品と成り立ちが大きく違う。作品の選定のために委員会を設置して選んだのではなく、和多利志津子さんが作家との交友関係を通して集められている。だから、それぞれの作品から親密な空気を感じる」

ワタリのコレクションから出品作を選んだ後、梅津は現在のアーティストたちに声をかけた。「ワタリウム美術館のコレクションには制度化される以前のアートの気配が漂っている。それは“未然のアート”とも言い換えられる。そこに現在の新しい作品を加えても、今と昔という時間軸を超えて違和感なく共存できると思った」

現在活躍中のアーティスト14名の作品は、本展のために制作された新作が中心。出展作家のひとりである土屋信子は、産業の余剰として用途のなくなった廃材を用いて立体作品を制作した。「この展覧会に合わせて超実験的な作品を作った。自分でも、いい作品か、悪い作品か、結論は出ていない」と話す。評価が定まったものを並べるだけが展覧会ではない。土屋信子の言葉に、自分自身も常日頃からアートを平準化されたコンテンツとして見てしまっているのではないかと考えさせられた。

展覧会のあり方に加え、「アートとは何か」についても思案させられる貴重な機会。全体の完成度は極めて高い。「よくぞここまで作り上げてくれた」と感心するばかりだ。

そのクオリティの高さは、梅津庸一の“のめり込み”によるところが大きい。カラフルに彩色された展示室の壁は、すべて梅津自身が塗り込めたもの。作品に付けられたキャプションは当初白い紙にプリントされていたが、違和感があったため、壁の色に合わせて一枚一枚、梅津が彩色したという。

ここまで、やるか。そう思わせることが「エキシビションメーカー」の仕事なのだろう。

筆者:川岸 徹