幽霊、江戸の風物詩、京極夏彦の書き下ろしも…若手役者活躍、初心者ウェルカムの「納涼歌舞伎」で酷暑を吹き飛ばす

2024年8月9日(金)8時0分 JBpress

8月は、歌舞伎座で歌舞伎公演が行われなかった時期もある、特別な月。昭和36年からは、1年のうち8月だけ、三波春夫や大川橋蔵、SKD(松竹歌劇団)の公演が行われていました。ところが31年ぶりの平成2年に「納涼歌舞伎」が行われて以来、今や人気の月に。今年の8月の歌舞伎座公演も、歌舞伎に詳しくなくても楽しめる要素がたっぷり詰め込まれています。

文=新田由紀子

公演時間もチケット代も他の月と違う

「8月の歌舞伎は、出し物が面白くて、若手が活躍するし、観に行きやすくしてあるのです」と語るのは、歌舞伎を観続けて40年の岡村明子さん。

他の月が2部制なのに対して、8月は3部制で、例えば今年は以下のように時間が短い。

■7月公演

昼の部 午前11時〜

夜の部 午前4時半〜

■8月公演

「八月納涼歌舞伎」2024年8月4日(日)〜25日(日)

【休演】13日(火)、19日(月) 【貸切】※幕見席は営業 第三部:21日(水)

午前11時〜

午後2時半〜

午後6時15分〜

チケット代も、7月や9月公演が1等席1万8000円、2等席1万4000円、3階A席6000円、3階B席4000円なのに対して、8月公演は1等席1万6000円、2等席1万2000円、3階A席5500円、3階B席3500円と抑えられているので、少し気軽に観られるかもしれない。

客が入らなかった8月公演

「昔はもちろん劇場にエアコンなどありませんから。歌舞伎座だったら、その月の終わりの公演が終わってから、翌月の次の公演の前日までの数日間で、歌舞伎座のロビーで稽古をするんですが。氷柱を置いて、扇風機で風を送っていた時代もあって大変だったといいます。真夏は、大御所役者たちは休んで、若い役者たちが勉強会の公演をするという傾向もありました」

旧暦の6月・7月は客が入らない「たるみ月」と言われたものだった。そこで、前述のように8月の歌舞伎座では歌舞伎を上演しないという31年間の空白が生まれたわけだ。

「しかし昭和の終わりごろから、中村勘三郎(十八代目・当時は中村勘九郎 1955〜2012)と坂東三津五郎(十代目 当時は坂東八十助 1956〜2015)など若手を中心にした大阪の中座公演があたっていて客の入りがよかったんです。それで、勘三郎たちから8月の歌舞伎座でも自分たちにやらせてくれという話が出たと言います」

役者は若手が中心、のちには昼夜2部制から3部制にして、チケットを安くした。そうしたら若い観客にも敷居が高くなくなって人気が出て、毎年続けられることになった。

「通常の歌舞伎公演では、人気役者が出るのは主演する昼の部だけといったことも少なくないのですが、勘三郎と三津五郎は、3部のどれにも、普通なら彼らがやらないような小さい役でも顔を出していた。勘三郎は、ライトなファンがどの部に来たとしても、おなじみの役者を観ることができるようにしたいから、3部のどれにもちょっとでも出演するようにしているんだと語っていました」

今回は、松本幸四郎(51歳)と中村勘九郎(42歳)が3部ともに出演している。勘三郎たちのやり方を踏襲しているということだろうという。

人気の「髪結新三」を勘九郎が受け継ぐ

暑い季節には、入り組んでいる出し物でなく、観た観客たちがスカッとして帰れるものがいいとされる

夏らしさを演出するのもお約束。海、川、船、滝、螢などなど。日本人は季節の風物詩が大好き。浴衣、うちわ、蚊帳なども。そして本水(ほんみず)といって舞台に実際の水を使う演出も好まれた。役者が水をかぶることもあれば、雨や滝をあらわすのに大量の水を使うこともあった。

もうひとつは、ケレンと言われる早替りや宙乗りなど。こうしたもので、客をわーっと喜ばせようというわけだ。

今年の8月歌舞伎も、楽しませる演目が選ばれている。第2部は、河竹黙阿弥作の人気演目「梅雨小袖昔八丈(つゆこそでむかしはちじょう)」、通称「髪結新三(かみゆいしんざ)」。

髪結の新三は、評判の小町娘・お熊と恋仲の手代・忠七に親切そうに駆け落ちをそそのかす。ところが一転、正体をあらわして自分の家に連れ込んだお熊をなぐさんでしまう。十両で娘を取り返そうとやって来た顔役を毒ついて追い返す。しかし、せっかくせしめた身代金三十両の半分を、結局は家主に取られてしまうというストーリー。

いい人そうにしていた新三が、悪いやつである正体を見せていくといった見せ場もあり、役者たちもやりたがる演目だ。

「新三はワルといっても、大家さんにやられてしまうぐらいの小悪党で、憎めない役どころ。勘九郎の父の十八代目勘三郎も、祖父の十七代目勘三郎も、まじめな優等生ではなく、ちょっとわがままなところもあったりする素顔も含めて観客に愛される役者だった。大家にやり込められてしまうくだりの愛嬌ある姿に、劇場中が沸きました。祖父や父が当たり役としていた新三を、勘九郎がどう受け継いでいくかというところですね。

先日、尾上菊五郎(81歳)がNHKの長時間インタビューで語っていました。江戸時代以前の武家の社会を描く時代物は、主役が立派につとめればそれでいいところがある。しかし『髪結新三』のような江戸の庶民の生活を描く世話物は、出演者みんなで作っていかないと成立しない、と。

世話物の多くは、名優五代目菊五郎(1844〜1903)が事細かに段取りを書き残してあって、それをふまえつつ公演を重ねていく。役を何百回と演じてやっと段取りが身体に入っていくものだと言っていました。勘九郎もこれから繰り返し演じていくことでしょう」

山本周五郎を大笑いさせた幽霊もの

第2部の「艶紅曙接拙 紅翫(いろもみじつぎきのふつつか べにかん)」は、にぎやかな舞踊。

夏の浅草を舞台に、虫売り、朝顔売り、団扇売り、蝶々売りといった、江戸の町に思いをはせられる物売りや、大道芸の角兵衛獅子などが登場する。それぞれに踊りを見せた後、揃っての総踊りで、華やかに幕となる。

今回の八月公演の芯といえるのは、幸四郎と勘九郎。それぞれの息子たちである人気者のふたり、市川染五郎(19歳)が町娘お高、中村勘太郎(13歳)が角兵衛神吉として登場しているのも注目だ。

また、昔から変わらず、夏に喜ばれるのは怪談だったりするわけで、今年も幽霊ものが上演される。

第1部の「ゆうれい貸家」は山本周五郎原作で、昭和34年に初演されている。

貧しい暮らしに疲れ果てた挙句、働かなくなってしまった主人公の職人・弥六が、辰巳芸者の幽霊に見染められて一緒に暮らし始める。店賃を稼ぐために幽霊貸し出しの商売を始めるというもの。弥六を真人間に戻そうとする女房や大家など長屋の人々が周五郎らしい人情喜劇をくりひろげる。

「普段はにこりともしないことで知られていた山本周五郎が、稽古を観て大笑いしたというこの舞台、納涼歌舞伎の前回上演(2007年)メンバーの息子たちである坂東巳之助(34歳)、中村児太郎(30歳)たちにも期待です」

京極夏彦の人気シリーズ書き下ろしに期待が

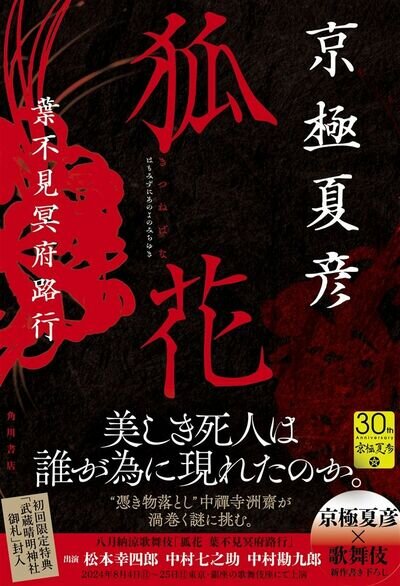

著者:京極夏彦出版社:KADOKAWA

発売日:2024年7月26日

【あらすじ】

時は江戸。作事奉行・上月監物の屋敷の奥女中・お葉は、度々現れる男に畏れ慄き、死病に憑かれたように伏せっていた。彼岸花を深紅に染め付けた着物を纏い、身も凍るほど美しい顔のその男・萩之介は、"この世に居るはずのない男"だった——。

この騒動を知った監物は、過去の悪事と何か関りがあるのではと警戒する。いくつもの謎をはらむ幽霊事件を解き明かすべく、"憑き物落とし"を行う武蔵晴明神社の宮守・中禪寺洲齋が監物の屋敷に招かれる。謎に秘された哀しき真実とは?

歌舞伎の舞台化のために書き下ろされた、長編ミステリ。

今回、初めて歌舞伎のための書き下ろしをしたのは、京極夏彦。累計発行部数1000万部を超える「百鬼夜行」シリーズ最新作として、原作「狐花 葉不見冥府路行(はもみずにあのよのみちゆき)」が7月末に出版されて早くもベストセラーになっている。

第3部で、原作の書名と同じ「狐花 葉不見冥府路行」として上演。

「今回は、いつものシリーズの主人公・京極堂こと中禅寺秋彦の曽祖父の時代を舞台に書かれました。曽祖父を演じる松本幸四郎は、熱心に新作に取り組んでいて、どんな舞台になるか楽しみですね」

和服姿でおなじみの京極夏彦は、歌舞伎に詳しいことで知られる。今までの「百鬼夜行」シリーズでも、中禅寺秋彦のせりふのリズムは、歌舞伎の間合いや所作などから影響を受けているという。

野田秀樹が作・演出した伝説の名作「野田版 研辰(とぎたつ)の討たれ」(2001年)をはじめとして、8月納涼歌舞伎からはたくさんの意欲作が生まれた。8月の歌舞伎座は、新しい歌舞伎の誕生に立ち会えるチャンスでもある。

※「あらすじ」は出版社公式サイトほかから抜粋。

※情報は記事公開時点(2024年8月9日現在)。

筆者:新田 由紀子