「食事に出されたミカンを細工した」A級戦犯容疑者として収監され…岸信介が獄中でみせていた“意外な姿”

2025年5月1日(木)7時0分 文春オンライン

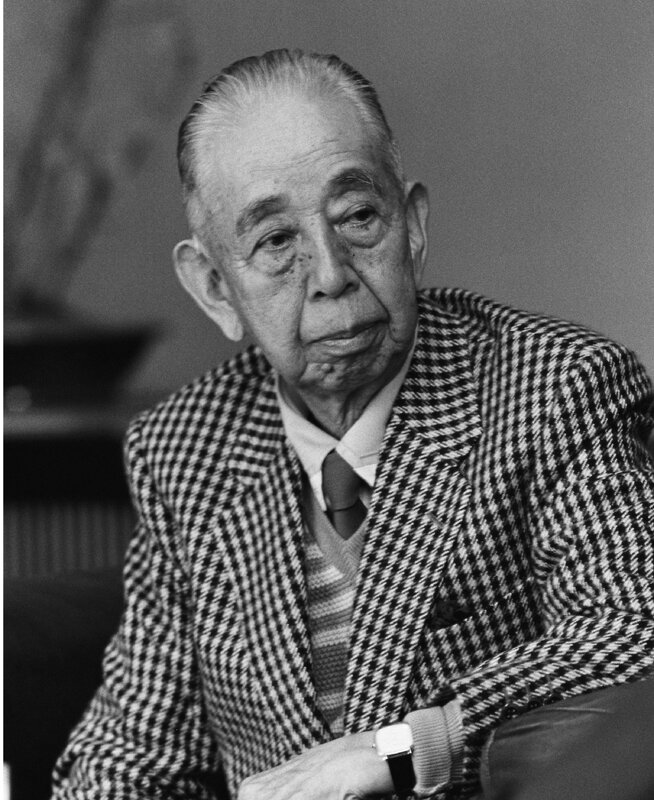

元首相の岸信介(1896〜1987)は東條内閣の商工大臣であったことからA級戦犯容疑者として巣鴨拘置所に収監された。3年3ヶ月におよぶ勾留の後、不起訴処分となり、1948年12月24日、釈放される。長女の洋子氏は外相などを務めた安倍晋太郎夫人。安倍晋三元首相の母でもある。洋子氏が、娘から見た父の意外な一面を明かす。

◆◆◆

父の遺品に、手のひらに乗る蓋つきの小箱がございます。一見、陶器で出来た、お茶入れのように見えますが、実はみかんの皮で作られたもの。底に「信介作 鴨獄」とありますように、父が自らの手で、監視の目を盗んで、巣鴨の獄にて作ったものです。

なんでも散歩の時間に、庭の片隅でガラスの破片を見つけ、こっそりと房へ、持ち帰ったのだとか。それを刀の代わりにして、食事に出されたみかんを細工したのだと聞いております。

まず、ヘタから1センチほど下を水平に切り、内側を綺麗にくり抜く。次に紙をちぎって水に浸したものを幾重にも貼り付けていったそうです。食事の際、ご飯粒を少しずつ残して、それを練り潰したものを糊にしまして。

もちろん、それまで家でこのようなものをこしらえた事などございません。器用な父ではないと思っておりましたのに、つくづく、よく考えついたものだと思います。それにしても、明日には死刑が確定するかもしれないという日々の中、みかんの皮で小箱を4つ、5つと人目を忍んで作る、当時の父の心中とはどのようなものだったのでしょうか。

網越しに父と向かい合った

私たち一家が激しくなる戦火を避けて、疎開し、終戦の日を迎えましたのは、父の故郷、山口県熊毛郡田布施町(たぶせちょう)でした。父が戦犯容疑者として逮捕されたのが翌、9月半ば。これが今生の別れかもしれない。そんな悲壮な思いで後姿を見送りました。

山口から、横浜刑務所へ、次に大森の旧陸軍捕虜収容所、さらには巣鴨プリズンへ。父は移送されてゆきました。

まだ大森におりました頃は、制限が少なく、父の大好きな碁や、書道のお道具など差し入れることが出来ました。父は、常に何かを学び、少しでも向上しようとする人で、その点は獄中においても変わりません。本も借りられるだけ借り、英語の小説なども読んでいたそうです。

しかし、次第に制限が厳しくなり、最低限の生活必需品しか差し入れも許されなくなってゆきました。はじめは巻紙に墨跡も鮮やかだった父からの手紙も、ざら紙に鉛筆書きとなり、字数も厳しく制限されるようになります。

面会に参りましても、三重に張られた金網越しに、わずかな会話を交わすことしか出来ません。私は網越しに向かい合う父の姿を見て、思わず涙をこぼしました。

生きたものとしての務め

死刑になってしまうのか、それとも助かるのか。家族は一喜一憂しながら時を過ごし、心労が重なっていきました。しかし、獄中の人はなおさらのこと、日々、死の恐怖と向かい合わなくてはなりません。ノイローゼになってしまわれる方、自分の運命を嘆いて自暴自棄になってしまわれる方、虚無的になってしまわれる方と様々だったそうです。しかし、父はそんな中にあって、自分の運命は天に任せ、ある種、淡々と日々をやり過ごしていたようです。

実は敗戦の衝撃に私の兄が「国が負けた以上、生きていてもしかたがない。潔く死にたい」と申したことがあります。その時、普段は穏やかな父が声を荒げて、「死んでしまった方が楽でもあろう。しかし、生かされてここにある以上、どんな状況をも生き抜いて、生きたものとしての務めを果たすべきではないか」と叱責したことがございました。

父は決して主戦論者ではなかったと思いますが、公職にいたものとしての責任は感じておりましたし、戦犯容疑者となり、処刑されることも、早くから覚悟しておりましたようです。しかし、生きている限りは生かされた命を最大限に生きなければいけない、そんな考えを持っていたように思えます。生きるものは命の終わる間際まで、前向きに生きなくてはならない。そんな信念が獄においても自らの支えとなっていたのではないでしょうか。

みかんの小箱と、戦後の政界に身を置いた父の姿

みかんの皮で小箱を作り上げると、父は散歩の時間にひそかに持ち出して、東條英機さんや、元海軍大将の嶋田繁太郎さん、元陸軍中将の鈴木貞一さんらに、こっそり手渡し、側面に寄せ書きをしてもらっております。皆さん、つかの間の無聊(ぶりょう)の慰めとなったものでしょうか、どなたも、のびやかに筆をふるって下さって……。

父が不起訴となり3年3ヶ月の獄中生活を終えて釈放されましたのは、東條元首相らが処刑された翌日のことです。その後は公職追放も解かれて政界に復帰、敗戦国の日本をどう立て直していくかが政治家となった父の最大の課題となり、また使命ともなりました。

私には、みかんの小箱と戦後の政界に身を置いた父の姿とが重なって見えるのです。制限された状況の中でも、常に創意と工夫を図り、手に入るものを最大限に生かして、何かを根気強く造り上げていこうとする。この小箱には、父の精神の在り様が、すべて凝縮されているように思われ、私にとって、とりわけ忘れがたい形見となっております。

◆

このコラムは、いまなお輝き続ける「時代の顔」に迫った『 昭和100年の100人 リーダー篇 』に掲載されています。

(安倍 洋子/ノンフィクション出版)