建設業の8割が“技術継承に危機感” BuildApp総合研究所の調査で明らかに

2025年5月27日(火)10時30分 おたくま経済新聞

建設業界が今、かつてないほど厳しい局面を迎えている。帝国データバンクによると、2024年の建設業の倒産件数は1890件と過去10年で最多を記録した。

物価高や人件費の高騰、そして職人不足が主な原因とされる中、2025年を迎えた現在、日本の人口の5人に1人が後期高齢者となる「2025年問題」が現実のものとなり、建設業界では人材確保の困難さがより深刻化している。

こうした状況を受け、「BuildApp」で建設DXに取り組む野原グループのBuildApp総合研究所は、全国の建設業従事者1257人を対象に「建設現場におけるノウハウや技術の喪失」に関する調査を実施。5月21日、その結果を公表し、現場が抱える課題を明らかにした。

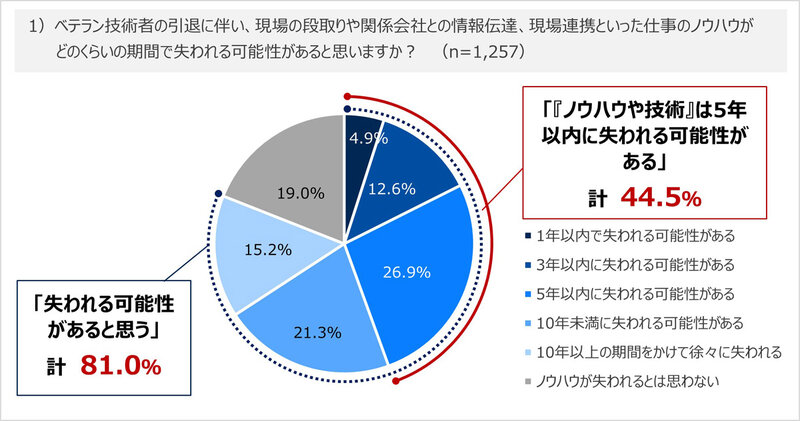

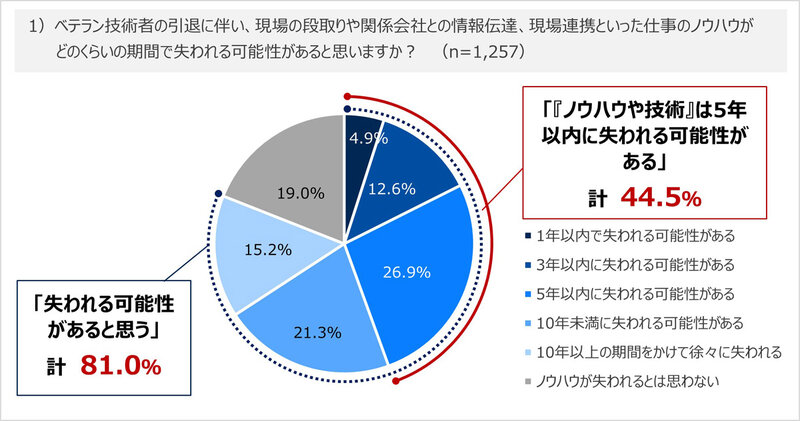

BuildApp総合研究所が行った今回の調査の結果、全体の81.0%が「ベテラン技術者の持つノウハウや技術が失われる可能性がある」と回答し、そのうち44.5%が「5年以内に失われる可能性がある」と予測。ベテランの経験と勘に支えられてきた現場の技術や段取りが、次世代に受け継がれないまま、消失の危機に直面している。

また、業務効率化の分野で遅れが指摘されたのは「施工管理」で、回答者の3人に1人が課題を感じていると答えている。施工管理は工程や品質、安全の管理を担う業務であり、その非効率さは現場全体の進行に大きな影響を及ぼす。

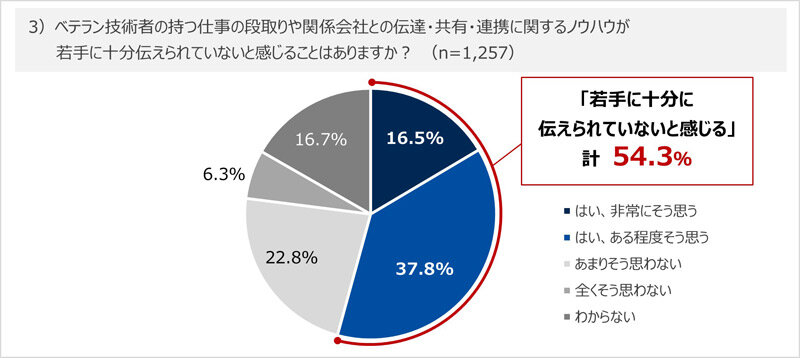

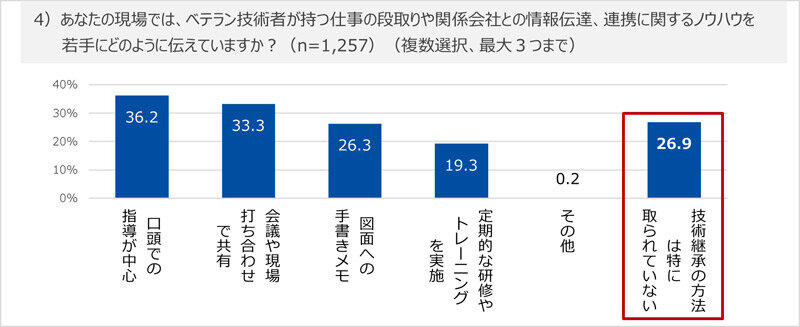

技術継承の方法についても課題は深刻だ。過半数の54.3%が「若手に十分に伝えられていないと感じる」と回答し、継承手段としては「口頭での指導」や「現場での打ち合わせ」など、依然としてアナログな手法が主流であることが明らかになった。

他にも、「図面への手書きメモ」なども多く見られ、約4人に1人は「特に継承の方法は取られていない」と答えており、体系的な継承の仕組みが整っていない実態が浮き彫りとなった。

こうした状況の中で注目されているのが、BIM(Building Information Modelling)と呼ばれるデジタルツールの活用である。BIMとは、設計・施工に関する3次元データと属性情報を組み合わせた建物情報モデルを指し、プロジェクト全体の工程を可視化・共有することができる技術だ。アナログ依存が続く現場において、BIMはその脱却を図る有力な手段としても期待されている。

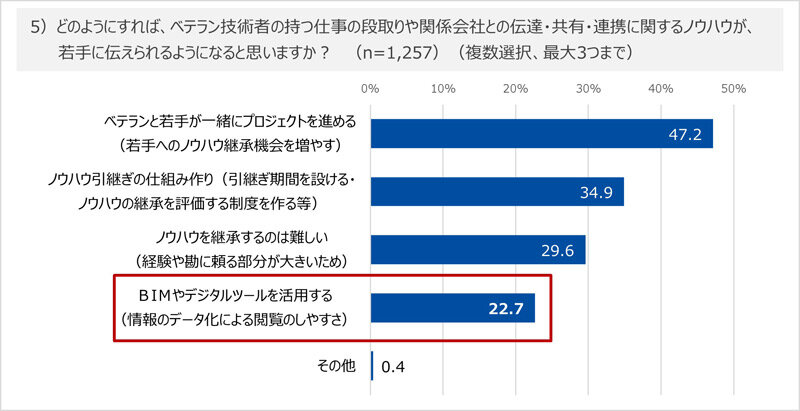

実際、今回の調査では、技術継承の手段として「ベテランと若手が一緒にプロジェクトを進める」「ノウハウ引継ぎの仕組み作り」といった従来型の取り組みが多く挙げられる一方で、約2割(22.7%)が「BIMやデジタルツールを活用する」と回答。

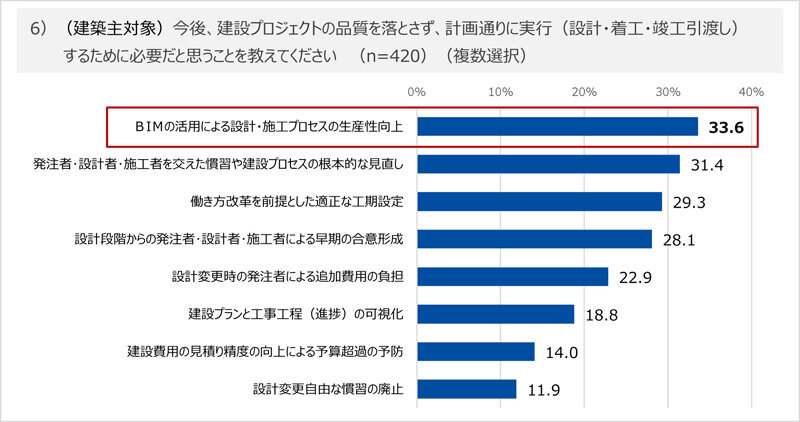

プロジェクト全体を俯瞰する立場の建設主からも、今後の建設プロジェクトに必要なものとして「BIMによる設計・施工プロセスの生産性向上」が最も選ばれている。

現場の段取りや資材管理、協力会社との調整といった“番頭業務”におけるノウハウを標準化し、若手にも引き継ぎやすくする仕組みとして、BIM活用は避けては通れない状況になりつつある。

特に内装仕上げ工事においては、建材の数量算出や手配といった業務が複雑化しており、工程の最終段階であることから前工程の遅れによるしわ寄せを受けやすい。この分野でノウハウが失われれば、工期や品質に重大な影響を及ぼす可能性がある。

今回の調査は、建設業が抱える構造的な課題が、いよいよ回避できない段階に突入していることを浮き彫りにした。ベテランの知見が失われれば、現場は混乱し、建設プロジェクト全体の品質や納期にも影響が及ぶ。

そのリスクを軽減するためには、アナログに依存した技術継承のあり方を抜本的に見直し、デジタル技術の活用を加速させることが求められている。2025年という節目の年に、建設業界は持続可能な未来への分岐点に立っている。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025052702.html