「マーケットは3次元」、北海道の地域密着コンビニ「セイコーマート」が見据える来店客数「年18億人」の真意

2025年4月8日(火)5時55分 JBpress

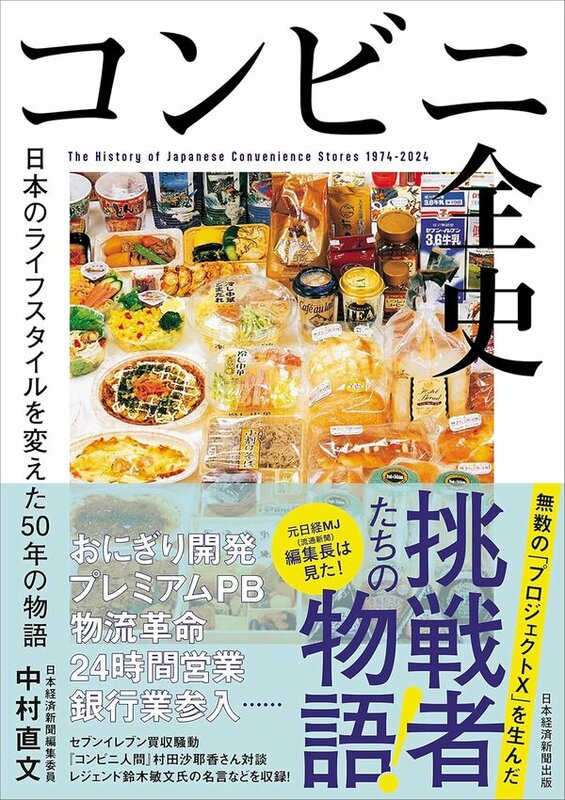

日本のライフスタイルを変えたコンビニの誕生から約50年。今、コンビニ各社は岐路に立たされている。人口減少や少子高齢化に伴い市場の先細り感が強まり、深刻な人手不足も店舗を苦しめる。コンビニ各社は今後、どんな戦略を採っていくのだろうか——。2024年12月に『コンビニ全史 日本のライフスタイルを変えた50年の物語』(日本経済新聞出版)を出版した日本経済新聞編集委員の中村直文氏に、独自路線を歩む北海道のセイコーマートから得られる学びや、コンビニ業界の未来について聞いた。

「レジ横ドーナツ」に再挑戦するセブンイレブン

──著書『コンビニ全史 日本のライフスタイルを変えた50年の物語』では、セブンイレブンが前回の販売終了から7年ぶりに再挑戦する「レジ横ドーナツ」について解説しています。再挑戦の背景にはどのような戦略があるのでしょうか。

中村直文氏(以下敬称略) コーヒーをレジカウンターで提供するセブンカフェはヒットしましたが、同じレジ横で販売するドーナツでは苦戦しました。その要因として、「顧客に伝わるおいしさを実現できなかった」ということだけでなく「コンビニでドーナツを買う動機が弱かった」ということが挙げられると思います。

しかし、セブンとしてはコーヒーを売っている以上、ドーナツやパンをしっかり売りたいと考えているようです。そこで、レジ横商品の強化と新たな看板商品の創出を目的として、よりおいしいドーナツを開発し、販売方法を見直しました。

2022年に大ヒットを記録したカレーパンと同じように、「揚げたものを冷凍してお店でもう一度揚げる」という方式にしたのです。ドーナツがセブンカフェのようにヒットして定着するかどうかは未知数ですが、改良された味や新しい販売方法が受け入れられれば今後の売り上げ拡大につながる可能性もあると思います。

──著書では、新たな成長戦略を模索するセブンイレブンとは対照的に、北海道のセコマ(札幌市)が運営するセイコーマートが「逆・セブンイレブン型」の戦略を採っている点に触れています。

中村 セイコーマートは、北海道を中心に展開する地域密着型のコンビニです。フランチャイズモデルを展開する大手コンビニ3社とは異なり、直営店方式へのシフトを図っており、今では直営店比率が約80%に達しています。北海道の人口減少や地方都市での人材確保の難しさがあり、フランチャイズモデルが合わなくなってきているからです。

この直営店方式と共にセイコーマートの特徴となっているのが「独自のリピーター戦略」です。

セイコーマートが展開する「独自のリピーター戦略」とは?

──どのようなリピーター戦略を採っているのでしょうか?

中村 食品卸から始まったセイコーマートは23カ所の食品工場、7カ所の農場、水産加工会社を運営しており、川上から川下までカバーするサプライチェーンを構築しています。

売り上げのPB比率(たばこを除く)は約50%と高水準で、惣菜(そうざい)の充実ぶりには目を見張ります。日常的に利用されるからこそ「飽きさせない店舗づくり」を徹底しており、人口が少なくても地域の人に何度も訪れてもらうことで売り上げを確保し、地域のインフラとして使ってもらおうとしているのです。

セイコーマートの丸谷智保会長は「500万道民が毎日来店してくれれば、年18億人を超える。狭いマーケットも掘り下げれば深くなる。グローバルに拡大する戦略も立派だが、ミクロやナノの世界もまた無限である」と語っています。

人口が増えない以上はリピーターに頼らざるを得ません。だからこそ、他の小売りが最初のインパクトを重視することに対して、セコマは逆にインパクトを弱くして「飽きのなさ」を心がけているのです。

全国の小売り各社もいずれはリピーター戦略にシフトしていくことは避けられないと思います。そうした中でセイコーマートの戦略から学べる点は多いはずです。

求められるのは「常識を疑い、変化を先読みする」視点

──近年は伊藤忠商事によるファミリーマートの子会社化、三菱商事とKDDIによるローソンの共同経営体制移行、そして昨年(2024年)はセブン&アイ・ホールディングス(HD)がカナダの同業であるアリマンタシォン・クシュタールから買収提案を受けるなど、各社にさまざまな動きがあります。今後のコンビニ業界はどうなっていくのでしょうか。

中村 まずは最大手のセブン&アイの焦点となります。クシュタールからの買収提案に対抗した創業家のMBO(経営陣が参加する買収)が不発に終わり、傘下に入るのか、単独か、の二択になりました。セブン&アイとしてはもちろん成長力を取り戻し、単独経営を志向しています。

鍵は国内以上に成長の余地がある米国市場です。米国事業は現地任せなのでなかなかコントロールが難しいのですが、回復できないようでは単独路線も怪しくなります。

ファミリーマートはセブンの創業家によるMBOに関わることを模索していましたが、断念。今後も親会社の伊藤忠商事主導で経営強化に向かいますが、デジタル戦略と得意の衣料品分野などでコンビニ経営のあり方を修正しようとしています。どこも同じ課題ですが、慢性的な人手不足を前にどこまで効率的な店舗運営ができるのか、人工知能(AI)を駆使したデジタル改革が焦点になります。

ローソンは昨年、三菱商事が出資比率を下げ、KDDIと50:50になりました。ただ、今後ずっと50:50を維持することは考えづらいでしょう。資本構成によって経営体制や戦略も変わってくると思います。このように、各社の経営戦略や資本関係が変化する中で、業界全体の再編が加速していくかもしれません。

コンビニ業界の今後を考える上では、常識を疑い、変化を先読みすることが重要です。世の中で大きな成功を収めるビジネスには、出始めの頃には「そんなバカな」と否定されたものばかりです。しかし、時間が経つにつれて「なるほど」と受け入れられ、やがてそれが標準や常識となっていきます。

今は人口が減り、少子高齢化が進行して厳しい時代になっていますが、それを乗り越えていくことが経営の役割です。時代の変化や顧客のニーズを見極めて時代の半歩先を見てナビゲートする戦略こそが求められているのだと思います。

筆者:三上 佳大