「遺体が運ばれてきても、涙は出なかった」現実の戦争は“映画とは大違い”…三國連太郎が生前に語った「強烈な戦争体験」

2025年4月30日(水)12時0分 文春オンライン

「僕は、殺し合いに参加したくなかった。国家のためには、死にたくなかった。だから、気を失うまで容赦なく殴られました」

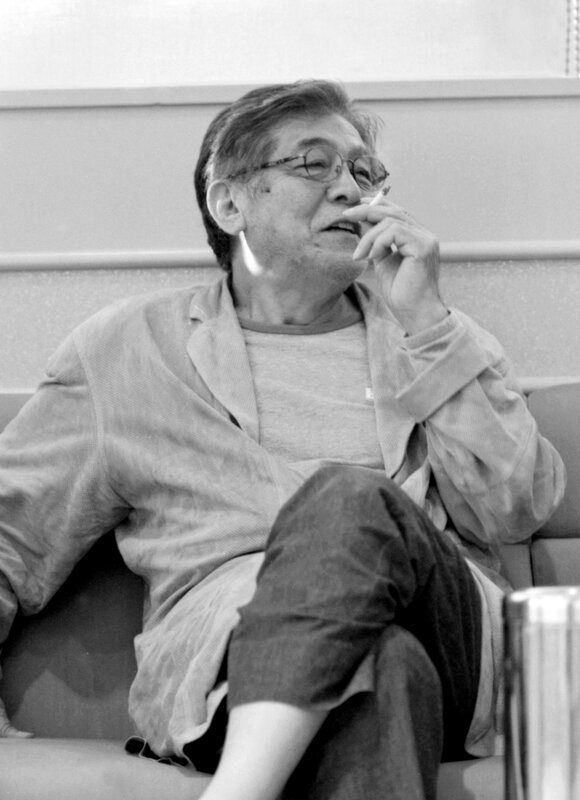

戦時中の日本で、徴兵された若かりし頃の三國連太郎さん(2013年没、享年90)。兵士として戦争に参加することが嫌で、上官に気絶するまで殴られたことも…。戦地にいた約2年の経験が、三國さんの人生に与えた影響とは? 三國さんと30年来の付き合いで、最晩年まで取材を続けたノンフィクション作家の宇都宮直子氏の 『三國連太郎、彷徨う魂へ』 (文春文庫)より一部抜粋してお届けする。(全2回の1回目/ 後編 を読む)

◆◆◆

「『ビルマの竪琴』はメロドラマですよ」

彼は昼間、「ビルマの竪琴(一九五六年、市川崑監督作品)」の話をしていた。

「あれ、多摩川の奥で撮ったんです。あとでビルマロケの分も加えられてますが。僕は合唱指導をする隊長の役でした。

多摩川で歌ったんですよ、『荒城の月』。僕がこんなふうに棒を振りながら」

三國は「荒城の月」を、伸びのある声でワンフレーズ歌い、「水島—」と主役の上等兵の名を呼び、北林谷栄の演じた現地婦人の声色を真似た。

ヘイタイサンタチ、コニチワ。コレ、オボウサマノ、インコ。アンタラ、ニホン、カエルンカ。

「ずいぶん甘い作品だったですね、『ビルマの竪琴』は。完全なメロドラマですよ。全然、戦争を描いていない。

僕にも戦争体験がありますが、戦地に展望を持った話なんかありません。いつ帰れるなんて話はしたことも聞いたこともない。

よくしていたのは猥談です。それのほかに、慰めがなかった。さっきまで猥談をしていた兵隊が『突撃!』の一言で、気がつけば死んでいる。そんな世界ですから、戦争なんて。

前線は、けっこう衝撃的でした。感覚が麻痺するのでしょうか。遺体が運ばれてきても、涙は出なかった。内地に送るため、骸から髪を切り取ったりはしましたけど、それだけ。

遺体だって、野っ原に放っておくしかなかった。もたもたしていると、こっちまでやられてしまいますからね。

死に鈍感になった分、恐怖には極端に敏感になりました。臭いや音、気配で、敵がどこにいるのかがわかるんです。近いとか遠いとか。数人かたくさんか。そのくらいの判断力、冷静さがないと生き延びられない。みんなが死ぬ。

実体験から言えば、『ビルマの竪琴』は、センチメンタルです。内容がものすごく感傷的でしょ。

実際はもっとドライですよ。亡くなった連中に対する思いよりも、生きて帰れる喜びのほうが断然強い。万歳、乾杯って思い。それが現実だった。

戦地にいた約二年、僕はずっと戦争とはいったい何なのだろうと考えていました。そう思わざるを得なかった。

誰が得するのかわかりませんが、いちばん損をするのは、撃たれて、死んでゆく兵隊たちです。

僕は別に左翼でも何でもないですけど、意味なく弾に当たるなんて、真っ平でした。ほんとうに馬鹿らしいと思いました。

あれはなんのための犠牲だったのか。僕は今でも、ときどき考えます」

「僕は、殺し合いに参加したくなかった」

戦争に対して、彼には特異な、でも、どうしても譲れない持論がある。その姿勢を貫いたため、戦地では日々、死ぬほど殴られた。敵軍ではなく、自軍の兵士に。

「僕は、殺し合いに参加したくなかった。国家のためには、死にたくなかった。だから、気を失うまで容赦なく殴られました。気絶して、炎天下に転がっていたこともあります。

ある日、上官がついに諦めたんです。彼らだって、毎日殴り続けるのは疲れますからねえ。

それに、僕のような人間を前線に出すわけにはいかないでしょ。邪魔になるだけですし、全体の士気も下がる。

結局、後方に回されて、衛生兵みたいな役割を与えられるのですが、まあ、どこにいても戦地は危険でした。

流れ弾に当たったこともあります。腋の下を貫通したんです。だからと言って、満足に薬もありませんから、寝ているしかない。

そのうち傷が化膿して、ひどい熱が出ました。顔のまわりを蠅がぶんぶん飛んでいました。朦朧としていましたが、それはわかりました。

だけど、僕は運がよかった。腋ですからね、被弾したのは。もう少しずれていたら、心臓直撃で即死だったと思います」

傷痕は現在も、三國の身体に残っている。左の鎖骨のすぐ下あたりに、ガムを噛んだあとみたいな形で、くしゃくしゃに茶色く、ひどく強情に残っている。

「殺し合い」の場での体験で身につけた「ある種の人生観」

「殺し合い」の場での体験は、「ある種の人生観」に繋がったと、三國は言う。そして、そのあたりから、話は映画や芝居に、つまり彼の人生について戻ってゆく。

「ある種の人生観」は、彼の芝居に多大な影響を与えている。さらに言えば、彼の来し方は、ほとんどそのまま「ある種の人生観」で占められているように思う。

戦争に行かなくたって、彼はきっと、同じような生き方しかしなかった。反骨や放浪は、十代前半からのもので、決して戦地で身につけたものではない。

出自や差別が幼い彼を傷つけた。時代は彼を翻弄し、結果、まるで大木のような神経を彼に与えた。

少年のころから、彼は嘘が上手につけた。生き延びるための術を心得ていた。戦争は大嫌いだった。日本独自のナショナリズムを受け入れられなかった。反吐が出そうだった。

三國の人生観は、とっくに出来上がっていた。いくつかの負の遺産から彼は生まれ、やがて、「三國連太郎」になった。強烈な自我を持つ役者となった。

〈 「僕は仕事では負けたくないんです」キャリア5年目で市川崑監督に反発したことも…三國連太郎が「扱いにくい役者」であることを自覚していた理由 〉へ続く

(宇都宮 直子/文春文庫)