経営学者・藤本隆宏氏が語る、日本の製造業の勝ち筋とは

2025年5月2日(金)9時0分 マイナビニュース

「日本の製造業はダメになった、空洞化したというイメージがあるが、それは間違った思い込み」だと指摘するのは早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター 研究員教授/東京大学 名誉教授/ものづくり改善ネットワーク 代表理事/FTものづくり研究所 代表社員の藤本隆宏氏だ。しかし“失われた30年”のデフレから脱却した今は、さらに生産性を向上させなければ生き残っていくことが難しい。

3月6日に開催された「TECH+セミナー スマートマニュファクチャリング 2025 Mar. めざす工場の姿をデザインする」に同氏が登壇。日本の製造業が勝ち筋を見極め、生き残っていくためにどう考えるべきかを解説した。

データから分かる日本の製造業の伸び

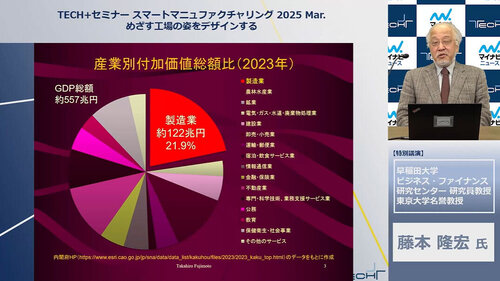

講演冒頭で藤本氏は、日本の製造業が成長していることを裏付ける統計データを示した。まず2023年の日本のGDP(国内総生産)に占める製造業の割合は約22%、付加価値総額は約120兆円で、80年代末の80兆円台から、緩やかながら拡大はしている。

一方、1990年頃の製造業の就業者数は約1500万人で、高卒・高専卒の初任給から推定される若手労働者の月額賃金はおよそ20万円だった。一方、中国製造業の賃金は推定1万円前後で、就業者数は推定2億人。この実に20倍の賃金ハンデにより日本製造業の「苦難の30年」が始まったが、その間、前述のように付加価値総額は縮小しなかった。

さらに、付加価値総額を就業者数で割った付加価値生産性は、30年で、年間約600万円から約1200万円と、ほぼ2倍になった。産業の約8割を占める非製造業が横ばいであったため日本経済全体の付加価値生産性は伸びなかったが、製造業だけを見れば倍増しているのだ。「この付加価値生産性がもっとも重要な指標の1つだ」と同氏は言う。長期的に人手不足の時代に入った現在、国民が豊かになるには1人当たりの付加価値(付加価値生産性)を上げるしかない。付加価値額が増大すれば、そこから設備投資・研究開発・社会貢献の資金や賃金原資が全て出るし、そのうえで高利益も望めるのだ。

「だから日本企業は、まずは付加価値生産性の向上に注力すべきです」(藤本氏)

付加価値生産性は、価格×付加価値率×物的労働生産性で算出できる。物的労働生産性は、例えばトヨタ生産方式を導入し、無駄を省いて付加価値作業時間の比率を高めるなど、「生産改善」で向上できる。しかし、生産改善だけ頑張っても、それだけでは限界がある。設計合理化で直接材料費を下げ、設計品質の向上に見合った良い価格で顧客に買ってもらうなど、「設計改善」「商売改善」で付加価値率アップや価格防衛を行えば、付加価値生産性も上がってくる。

「これは価格転嫁の話ではありません。徹底的に『良い設計』を行ったうえで、お客さんが喜んで買ってくれる『良い価格』を、自信を持って提示するのです」(藤本氏)

生産性を向上させなければ生き残れない

.