地球観測衛星は元日の能登半島地震をどう見たのか? - 衛星リモセンの必要性

2024年5月25日(土)7時3分 マイナビニュース

●能登半島地震の被害把握へ緊急観測を行った人工衛星

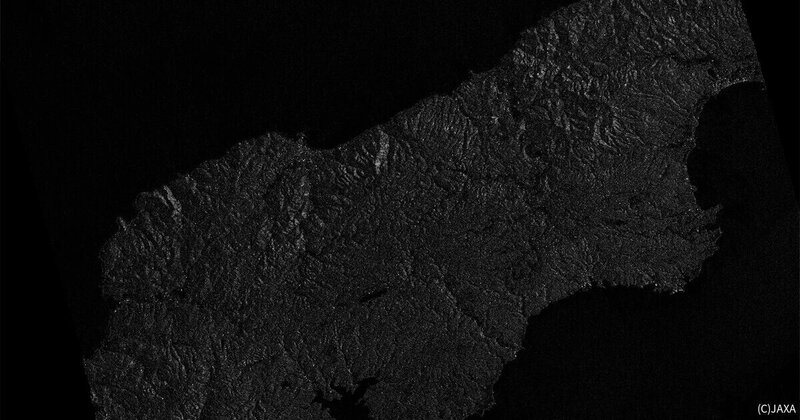

2024年1月1日午後4時10分、石川県能登地方で最大震度7の地震が発生し、能登半島から日本海沿岸の地方まで広い範囲を津波が襲った。正月の休暇中で日没の直前という悪条件下での災害発生に、宇宙航空研究開発機構(JAXA)のレーダー地球観測衛星「だいち2️号(ALOS-2)」が緊急観測にあたった。

5月13日にJAXAが公表した「宇宙からの災害状況把握 〜令和6年能登半島地震におけるJAXAの対応について〜」によれば、だいち2号が緊急観測の準備を整えたのは地震発生から3時間半後。元日の午後11時10分には能登半島のほぼ全域を観測し、データは即時、国土地理院をはじめとする関係機関に送られている。JAXA自身も解析にあたり、翌午前3時30分には発災前後の画像から変化箇所を抽出した「災害速報図」が、午前5時20分には観測データを元にした被害推定の情報が各所に提供された。

だいち2号は1月3日まで毎日、その後も断続的に1月15日まで観測を続け、データと解析結果はJAXAのWebサイトや国土地理院の「令和6年(2024年)能登半島地震に関する情報」、防災科学技術研究所(防災科研)の「防災クロスビュー」、そして日本の衛星画像事業者としてアクセルスペース、QPS研究所、Synspective、パスコ、国際航業などが、光学やSARなど自社の衛星での緊急観測や高精細な衛星画像の提供を次々と開始した。

○主な能登半島地震の衛星観測データ公開

JAXA:災害関連データの無償公開「令和6年(2024年)能登半島地震」

国土地理院:令和6年(2024年)能登半島地震に関する情報

防災科研:防災クロスビュー「令和6年能登半島地震」

多様な衛星データから、能登半島全域の地殻変動や海岸線の大きな変化、市街地や道路の損傷の状況、多数の斜面崩壊(土砂崩れ)などが明らかになった。ALOS-2のデータからは、「輪島市西部で最大約4mの隆起、最大約2mの西向きの変動が、珠洲市北部で最大約2mの隆起、最大約3mの西向きの変動」が見つかった。一方で民間各社の光学衛星画像からは、輪島市西部での大きな海岸線の変化がSAR・光学ともに一目でわかるほど激しいことがわかる。能登半島を南北に縦断する「のと里山海道」の穴水町付近では、斜面崩壊の土砂が道路に広がり、車線が損傷している様子を、海外の高分解能光学衛星「Pleiades NEO」の画像やQPS研究所のSAR画像が捉えた。

こうしたさまざまな観測で、衛星画像と衛星画像をかけ合わせることで現地の詳細が判明している状況がある。のと里山海道の場合、だいち2号の画像には1月1日深夜の観測ですでに斜面崩壊と考えられる箇所が観測画像に含まれている。衛星にはそれぞれ得意不得意があり、だいち2号は広域(観測幅50km)を捉えることができ、分解能は3mだが波長の長いLバンドの電波を利用するため、樹木や植生の影響を受けにくく、山間地の多い日本で地盤の変位を正確に把握することができる。

一方QPS研究所の衛星は、観測幅は7kmと狭いものの波長の短いXバンドを利用し、最大で分解能46cmと高精細な観測ができる。今回の能登半島地震では衛星の得意分野を使い分け、1月1日のだいち2号画像から被災箇所と判読されたエリアを、高分解能のQPS研究所の衛星が観測するという役割分担が成立した。画像は1月6日にQPS研究所が観測した場所で、のと里山海道の東側から迫る土砂と損傷した道路がわかる。同じ場所をパスコが提供する海外の光学衛星が日中にとらえており、衛星どうしで補完することで、現地の状況がより詳細にわかるようになった。

そして国土地理院は、1月2日以降に航空機による観測を何度も行って、地上に近い航空機ならではの高精細な現地の様子を撮影し、ウェブサイトで公開している。状況の判読性という点では、衛星よりは航空機のほうが上だ。それでは、複数の衛星で被災状況を観測したり、そのデータを広く公開したりといった今回の取り組みは、何につながっていくのだろうか?

●衛星による観測がいつか不可欠になる理由とは

○いずれ訪れる人手不足下での災害にむけて

内閣府が令和2年から開催している「衛星リモートセンシングデータ利用タスクフォース大臣会合」では、衛星リモートセンシングデータの利用拡大を重要な宇宙政策のひとつと位置づけている。災害が激甚化する中で被害を最小化することを目的に、多様な衛星を一元把握し、広域被災状況を最短2時間程度で提供可能とする「衛星ワンストップシステム」が開発され、地震だけでなく水害などでも利用されている。

災害発生時の被災状況把握にとって重要なのが「いつ・どこを観測するべきか」の意思決定だ。地震の場合、斜面崩壊や地割れといった被害の詳細がどこで発生しているのか、道路やインフラといった重要な施設に影響している状況があるのか、いち早く知る必要がある。高分解能の衛星に“どこ”を指示するだけでなく、航空機観測の計画策定にもだいち2号のような広域を観測できる衛星のデータが役に立つ。

国土交通省 国土技術政策総合研究所の水防災システム研究官であり、内閣府 宇宙開発戦略推進事務局を兼任する吉田邦伸参事官は、今回の能登半島地震は冬の北陸地方という状況で、例外的に航空機観測が利用できた状況だったと指摘する。

「1月2日の石川県地方はわりあい天気が良かったため、ヘリコプターや飛行機がかなり飛ぶことができ、リアルタイムに近い状況を撮像することができました。ですから現場で活動していたチームも航空写真や航空映像を利用できたということになったのだと思っています。ただ、やはり冬の日本海側で天気が良い状況というのは、確率的にかなり低いのです。悪天候が続いていた場合には、SARによる繰り返し観測によって状況を把握するということがかなり有効な手段になったと思います。」(吉田参事官)

そして気象条件に加えて、少子高齢化と人手不足という課題も衛星リモートセンシングの利用を進めなければならない理由だという。被災状況の確認にしても、「2000年から20年間で1000万人以上の生産年齢人口減少、1年あたりにすると50万人以上が減ってきている状況が続いているわけです。今までは車に乗れば、あるいは飛行機やヘリコプターでできていたことが今後はできなくなってくる、もしくは対象となる場所を選ばなくてはならない状況が生まれると考えられます。南海トラフ巨大地震のような、中部地方から九州まで広いエリアで激甚な被害が想定される災害が起きた場合には、天候が良かったとしても、飛行機やヘリコプター、ドローンだけでは調査のリソースが不足することが想定されます。そういった場合に広域を観測できる衛星データは、SARであれ光学であれ、活用を進める必要があると考えています」と吉田参事官は分析する。

衛星リモートセンシング利用の推進にあたって期待されるのが、衛星そのものの発展だ。6月30日にはだいち2号の後継機である「だいち4号(ALOS-4)」が打ち上げられる。だいち2号は観測幅が50kmで、能登半島観測の際には東西に観測範囲から外れたエリアが一部あったのに対し、だいち4号は観測幅が200kmと飛躍的に大きくなる。つまり取りこぼしが減るだけでなく、日本全域の平時の姿を撮りためて災害に備える観測の機会も年間20回と、だいち2号の4倍近くに増える。また、QPS研究所、Synspective、アクセルスペースなどは衛星の数、機能を増強しているさなかで、観測機会が増していくばかりでなく、高精細に変動をとらえられる干渉SAR機能に対応するといった機能面での進化も期待できる。

一方で、JAXAの衛星データ公開や防災クロスビューといったデータ公開によって、衛星データに触れる機会を増やして、ハードルを低減し、解析に馴染む人を増やす取り組みや、知見の共有も必要だ。吉田参事官は、水防災の専門家として2011年に紀伊半島大水害を観測したドイツの商用SAR衛星「TerraSAR-X」の画像を利用した際の経験と、実際に扱ったからこその“コツ”をこう振り返る。

「SAR衛星は、電波を斜め方向から照射して観測するために画像も斜めになっているわけですが、それを地図に合うように補正する『オルソ化』の処理をします。そうすると解像度が少し下がってしまう傾向があるので、『オルソ化せずに生で見るのが良い』といった意見を聞いたことがあります。ですが指示通りにしてみても、道路や集落がどう重なっているのかといったことがわからなければ、災害時に重要な場所と優先順位の低い場所を区別することもなかなか難しいのですね。解像度が多少下がったとしても、やはりオルソ化も2時期の比較も行い、地図と重ね合わせて見た方が、防災関係機関としては使いやすいと感じていました」とのこと。データ公開を核にして、こうした知見がSNS等を通じて集まってくる効果も考えられる。

ただし、知恵を共有するツールとしてのSNS利用には注意も必要だ。吉田参事官は「災害時・災害直後に“リアルタイム”で活用される場合、特にSNSでの発信などの際はSARの特性から生じる『偽陰性』『偽陽性』などの現象がおこることも念頭に留意して扱っていただくのが良いと思います」と話す。SARの電波の特性や地形によって地上の変化を過大に、あるいは過小に見積もってしまうことは完全には避けられないため、複数のデータをかけ合わせて裏付けを得る、不明点を明らかにして情報を公開するといった配慮をすべきだろう。「衛星だから」無条件に正確な情報ソースになるというものではないが、誰でも自由に触れられるデータがあれば、人手不足の中で大きな災害が発生する場合にも自発的にデータ解析に挑む人々が育つ下地となることに変わりはない。

秋山文野 あきやまあやの フリーランスライター/翻訳者(宇宙開発) 1990年代からパソコン雑誌の編集・ライターを経て宇宙開発中心のフリーランスライターへ。ロケット/人工衛星プロジェクトから宇宙探査、宇宙政策、宇宙ビジネス、NewSpace事情、宇宙開発史まで。著書に電子書籍『「はやぶさ」7年60億kmのミッション完全解説』、訳書に『ロケットガールの誕生 コンピューターになった女性たち』ほか。 この著者の記事一覧はこちら

2024年1月1日午後4時10分、石川県能登地方で最大震度7の地震が発生し、能登半島から日本海沿岸の地方まで広い範囲を津波が襲った。正月の休暇中で日没の直前という悪条件下での災害発生に、宇宙航空研究開発機構(JAXA)のレーダー地球観測衛星「だいち2️号(ALOS-2)」が緊急観測にあたった。

5月13日にJAXAが公表した「宇宙からの災害状況把握 〜令和6年能登半島地震におけるJAXAの対応について〜」によれば、だいち2号が緊急観測の準備を整えたのは地震発生から3時間半後。元日の午後11時10分には能登半島のほぼ全域を観測し、データは即時、国土地理院をはじめとする関係機関に送られている。JAXA自身も解析にあたり、翌午前3時30分には発災前後の画像から変化箇所を抽出した「災害速報図」が、午前5時20分には観測データを元にした被害推定の情報が各所に提供された。

だいち2号は1月3日まで毎日、その後も断続的に1月15日まで観測を続け、データと解析結果はJAXAのWebサイトや国土地理院の「令和6年(2024年)能登半島地震に関する情報」、防災科学技術研究所(防災科研)の「防災クロスビュー」、そして日本の衛星画像事業者としてアクセルスペース、QPS研究所、Synspective、パスコ、国際航業などが、光学やSARなど自社の衛星での緊急観測や高精細な衛星画像の提供を次々と開始した。

○主な能登半島地震の衛星観測データ公開

JAXA:災害関連データの無償公開「令和6年(2024年)能登半島地震」

国土地理院:令和6年(2024年)能登半島地震に関する情報

防災科研:防災クロスビュー「令和6年能登半島地震」

多様な衛星データから、能登半島全域の地殻変動や海岸線の大きな変化、市街地や道路の損傷の状況、多数の斜面崩壊(土砂崩れ)などが明らかになった。ALOS-2のデータからは、「輪島市西部で最大約4mの隆起、最大約2mの西向きの変動が、珠洲市北部で最大約2mの隆起、最大約3mの西向きの変動」が見つかった。一方で民間各社の光学衛星画像からは、輪島市西部での大きな海岸線の変化がSAR・光学ともに一目でわかるほど激しいことがわかる。能登半島を南北に縦断する「のと里山海道」の穴水町付近では、斜面崩壊の土砂が道路に広がり、車線が損傷している様子を、海外の高分解能光学衛星「Pleiades NEO」の画像やQPS研究所のSAR画像が捉えた。

こうしたさまざまな観測で、衛星画像と衛星画像をかけ合わせることで現地の詳細が判明している状況がある。のと里山海道の場合、だいち2号の画像には1月1日深夜の観測ですでに斜面崩壊と考えられる箇所が観測画像に含まれている。衛星にはそれぞれ得意不得意があり、だいち2号は広域(観測幅50km)を捉えることができ、分解能は3mだが波長の長いLバンドの電波を利用するため、樹木や植生の影響を受けにくく、山間地の多い日本で地盤の変位を正確に把握することができる。

一方QPS研究所の衛星は、観測幅は7kmと狭いものの波長の短いXバンドを利用し、最大で分解能46cmと高精細な観測ができる。今回の能登半島地震では衛星の得意分野を使い分け、1月1日のだいち2号画像から被災箇所と判読されたエリアを、高分解能のQPS研究所の衛星が観測するという役割分担が成立した。画像は1月6日にQPS研究所が観測した場所で、のと里山海道の東側から迫る土砂と損傷した道路がわかる。同じ場所をパスコが提供する海外の光学衛星が日中にとらえており、衛星どうしで補完することで、現地の状況がより詳細にわかるようになった。

そして国土地理院は、1月2日以降に航空機による観測を何度も行って、地上に近い航空機ならではの高精細な現地の様子を撮影し、ウェブサイトで公開している。状況の判読性という点では、衛星よりは航空機のほうが上だ。それでは、複数の衛星で被災状況を観測したり、そのデータを広く公開したりといった今回の取り組みは、何につながっていくのだろうか?

●衛星による観測がいつか不可欠になる理由とは

○いずれ訪れる人手不足下での災害にむけて

内閣府が令和2年から開催している「衛星リモートセンシングデータ利用タスクフォース大臣会合」では、衛星リモートセンシングデータの利用拡大を重要な宇宙政策のひとつと位置づけている。災害が激甚化する中で被害を最小化することを目的に、多様な衛星を一元把握し、広域被災状況を最短2時間程度で提供可能とする「衛星ワンストップシステム」が開発され、地震だけでなく水害などでも利用されている。

災害発生時の被災状況把握にとって重要なのが「いつ・どこを観測するべきか」の意思決定だ。地震の場合、斜面崩壊や地割れといった被害の詳細がどこで発生しているのか、道路やインフラといった重要な施設に影響している状況があるのか、いち早く知る必要がある。高分解能の衛星に“どこ”を指示するだけでなく、航空機観測の計画策定にもだいち2号のような広域を観測できる衛星のデータが役に立つ。

国土交通省 国土技術政策総合研究所の水防災システム研究官であり、内閣府 宇宙開発戦略推進事務局を兼任する吉田邦伸参事官は、今回の能登半島地震は冬の北陸地方という状況で、例外的に航空機観測が利用できた状況だったと指摘する。

「1月2日の石川県地方はわりあい天気が良かったため、ヘリコプターや飛行機がかなり飛ぶことができ、リアルタイムに近い状況を撮像することができました。ですから現場で活動していたチームも航空写真や航空映像を利用できたということになったのだと思っています。ただ、やはり冬の日本海側で天気が良い状況というのは、確率的にかなり低いのです。悪天候が続いていた場合には、SARによる繰り返し観測によって状況を把握するということがかなり有効な手段になったと思います。」(吉田参事官)

そして気象条件に加えて、少子高齢化と人手不足という課題も衛星リモートセンシングの利用を進めなければならない理由だという。被災状況の確認にしても、「2000年から20年間で1000万人以上の生産年齢人口減少、1年あたりにすると50万人以上が減ってきている状況が続いているわけです。今までは車に乗れば、あるいは飛行機やヘリコプターでできていたことが今後はできなくなってくる、もしくは対象となる場所を選ばなくてはならない状況が生まれると考えられます。南海トラフ巨大地震のような、中部地方から九州まで広いエリアで激甚な被害が想定される災害が起きた場合には、天候が良かったとしても、飛行機やヘリコプター、ドローンだけでは調査のリソースが不足することが想定されます。そういった場合に広域を観測できる衛星データは、SARであれ光学であれ、活用を進める必要があると考えています」と吉田参事官は分析する。

衛星リモートセンシング利用の推進にあたって期待されるのが、衛星そのものの発展だ。6月30日にはだいち2号の後継機である「だいち4号(ALOS-4)」が打ち上げられる。だいち2号は観測幅が50kmで、能登半島観測の際には東西に観測範囲から外れたエリアが一部あったのに対し、だいち4号は観測幅が200kmと飛躍的に大きくなる。つまり取りこぼしが減るだけでなく、日本全域の平時の姿を撮りためて災害に備える観測の機会も年間20回と、だいち2号の4倍近くに増える。また、QPS研究所、Synspective、アクセルスペースなどは衛星の数、機能を増強しているさなかで、観測機会が増していくばかりでなく、高精細に変動をとらえられる干渉SAR機能に対応するといった機能面での進化も期待できる。

一方で、JAXAの衛星データ公開や防災クロスビューといったデータ公開によって、衛星データに触れる機会を増やして、ハードルを低減し、解析に馴染む人を増やす取り組みや、知見の共有も必要だ。吉田参事官は、水防災の専門家として2011年に紀伊半島大水害を観測したドイツの商用SAR衛星「TerraSAR-X」の画像を利用した際の経験と、実際に扱ったからこその“コツ”をこう振り返る。

「SAR衛星は、電波を斜め方向から照射して観測するために画像も斜めになっているわけですが、それを地図に合うように補正する『オルソ化』の処理をします。そうすると解像度が少し下がってしまう傾向があるので、『オルソ化せずに生で見るのが良い』といった意見を聞いたことがあります。ですが指示通りにしてみても、道路や集落がどう重なっているのかといったことがわからなければ、災害時に重要な場所と優先順位の低い場所を区別することもなかなか難しいのですね。解像度が多少下がったとしても、やはりオルソ化も2時期の比較も行い、地図と重ね合わせて見た方が、防災関係機関としては使いやすいと感じていました」とのこと。データ公開を核にして、こうした知見がSNS等を通じて集まってくる効果も考えられる。

ただし、知恵を共有するツールとしてのSNS利用には注意も必要だ。吉田参事官は「災害時・災害直後に“リアルタイム”で活用される場合、特にSNSでの発信などの際はSARの特性から生じる『偽陰性』『偽陽性』などの現象がおこることも念頭に留意して扱っていただくのが良いと思います」と話す。SARの電波の特性や地形によって地上の変化を過大に、あるいは過小に見積もってしまうことは完全には避けられないため、複数のデータをかけ合わせて裏付けを得る、不明点を明らかにして情報を公開するといった配慮をすべきだろう。「衛星だから」無条件に正確な情報ソースになるというものではないが、誰でも自由に触れられるデータがあれば、人手不足の中で大きな災害が発生する場合にも自発的にデータ解析に挑む人々が育つ下地となることに変わりはない。

秋山文野 あきやまあやの フリーランスライター/翻訳者(宇宙開発) 1990年代からパソコン雑誌の編集・ライターを経て宇宙開発中心のフリーランスライターへ。ロケット/人工衛星プロジェクトから宇宙探査、宇宙政策、宇宙ビジネス、NewSpace事情、宇宙開発史まで。著書に電子書籍『「はやぶさ」7年60億kmのミッション完全解説』、訳書に『ロケットガールの誕生 コンピューターになった女性たち』ほか。 この著者の記事一覧はこちら