『べらぼう』平沢常富(朋誠堂喜三二)の正体とは?自称「宝暦年中の色男」、秋田藩士、黄表紙というジャンルを確立

2025年3月24日(月)6時0分 JBpress

(鷹橋忍:ライター)

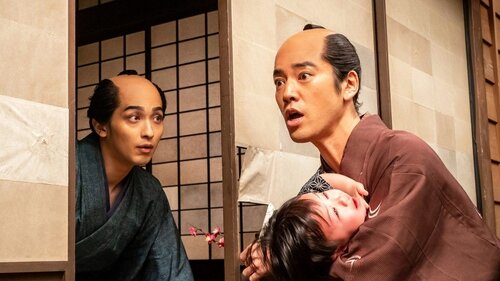

今回は大河ドラマ『べらぼう』において、出羽国久保田藩(秋田藩)の藩士で、人気戯作家の朋誠堂喜三二でもある、尾美としのりが演じる平沢常富(ここでは平沢常富で統一)を、取り上げたい。

宝暦年中の色男

平沢常富は享保20年(1735)、江戸で生まれた。

寛延3年(1750)生まれの蔦屋重三郎より、15歳年上となる。

父は幕府寄合衆の家士・西村家の西村平六久義、母は黒川兵右衛門武貞の娘である。

父・西村平六久義も黒川氏も、寄合衆・佐藤三四郎豊信の家士だった。

8歳の時に俳諧、鼓を習い、神童と称されたという。

寛延元年(1748)、14歳の時、秋田藩江戸詰の平沢常房に養子入りし、名を常富とした。

平沢家は、愛洲陰流剣術の開祖・愛洲移香斎の子孫の家系だという(以上、井上隆明『喜三二戯作本の研究』)。

平沢常富は秋田藩士として、出世コースを歩んでいく。

御小姓、御勝手世話役、御刀番などを経て、安永7年(1778)、44歳で留守居助役となった。その後、留守居本役を経て、天明4年(1784)に留守居役筆頭に就任する。

留守居役は江戸の藩邸に住み、幕府や諸藩との折衝や情報収集などを担う、いわば藩の外交官である。

その留守居役の筆頭である平沢常富は、秋田藩江戸屋敷の重役クラスだという(松木寛『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』)。

留守居役となる以前の宝暦7年(1757)、23歳の頃から平沢常富は吉原で社交を重ね、通人を気取って、「宝暦年中の色男」を自称し(井上隆明『喜三二戯作本の研究』)、吉原遊びを謳歌していたようである。

筆名の由来は「武士は食わねど高楊枝」?

藩士として出世する一方、平沢常富は文学の分野でも早くから頭角を現わしていた。

先輩格である秋田藩留守居役の俳人・佐藤朝四(ちょうし)に兄事し、交流圏の広い朝四を通して、江戸の一流文芸人との交際がはじまったようである。

明和6年(1769)、35歳の時には、鱗形屋の吉原細見『登まり婦寝』に執筆したとされ、この頃には、片岡愛之助が演じる鱗形屋孫兵衛と連繫していたとみられている(以上、松木寛『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』)。

平沢常富の戯作家としてのデビュー作は、金錦佐恵流(きんきんさえる)名義で、安永2年(1773)に刊行された吉原の指南書『当世風俗通』で、挿絵は岡山天音が演じる恋川春町(倉橋格)が描いたとされるが、恋川春町を作者とする説もある。

恋川春町は駿河の小島藩の藩士で、平沢常富と同じく江戸留守居役である。安永4年(1775)に鱗形屋から刊行された黄表紙『金々先生栄花夢』の作者でもあった。

平沢常富は恋川春町と懇意であり、おそらく、この恋川春町の勧めにより、安永6年(1777)、43歳の時から、黄表紙の刊行に乗り出していく(浜田義一郎『江戸文芸攷—狂歌・川柳・戯作』所収「朋誠堂喜三二ノート」)。

安永6年、平沢常富は鱗形屋から7冊の黄表紙を刊行しているが、

こうして、平沢常富は恋川春町とともに黄表紙という新ジャンルを確立、以後、人気を博す。

なお、筆名の朋誠堂喜三二は、「干せど気散じ」をもじったものだ。

「干す」は空腹、「気散じ」は「洒落たもんだね」、「いけねえもんだね」を意味する吉原扇屋の遊郭用語で、「武士は食わねど高楊枝」に通うという(井上隆明『喜三二戯作本の研究』)。

平沢常富と蔦屋重三郎

いつ、どのようなきっかけで知り合ったのかは定かでないが、平沢常富は若き本屋である蔦屋重三郎を、大変に気に入ったようである。

恋川春町と共に、鱗形屋の専属作家的な立場であった平沢常富だが、蔦重に強く肩入れしていく。

安永6年3月に出版された、蔦重版の華道書『手毎(てごと)の清水』(安永3年出版の『一目千本』の版木に手を入れて作った)に、序文と跋文(あとがき)を寄せた。

同年8月に、吉原で行なわれた「吉原俄」に際して発行された、三編三冊の絵本形式の番付(誰による、どのような出し物が行なわれるかという情報を記載した刷り物)『明月余情』の序文も、平沢常富の筆によるものである。

また蔦重は、蔦重版「吉原細見」の序文の執筆者を、平沢常富で固定した。

安永7年(1778)春の吉原細見『人来鳥』以後(鈴木俊幸『「蔦重版」の世界 江戸庶民は何に熱狂したか』)、寛政元年(1789)まで、平沢常富は吉原細見の序文執筆者を続けていくことになる。

平沢常富は蔦重の専属的な作家となり、黄表紙や洒落本(遊里風俗を描いた小説)などを数多く出版していくが、やがて、黄表紙界を去ることになる。

黄表紙界を去り、狂歌に遊ぶ

天明8年(1788)、54歳の時、平沢常富は蔦重のもとから、黄表紙『文武二道万石通(ぶんぶにどうまんごくとおし)』を出版した。

『文武二道万石通』は、鎌倉時代を舞台に設定し、源頼朝が重臣の畠山重忠に命じて諸大名を文武に分け、どちらにも入らない「ぬらくら武士」に、文武の道を精進するように諭すという内容だ。

畠山重忠は、前年の天明7年(1787)に老中首座に就任した寺田心が演じる松平定信を重ねているとわかるように描かれており、松平定信が主導する寛政改革の文武奨励策への風刺だとされた。

寛政改革に不満を持つ人々多かったようで、『文武二道万石通』は大ヒットするも、数次の改刻の後に絶版となった。

『文武二道万石通』が松平定信の知るところとなり、平沢常富は国元へ異動になったなどの噂が流れたが、平沢常富が公然と咎められた事実はなかったようである(佐藤至子『蔦屋重三郎の時代 狂歌・戯作・浮世絵の12人』)。

だが、藩の意向なのか、平沢常富は『文武二道万石通』を最後に、黄表紙の筆を断った。

その後は、手柄岡持(てがらのおかもち)の名で狂歌に遊び、文化10年(1813)、79歳でこの世を去った。

辞世の狂歌三首のうちの一首が

死にたうて死ぬにはあらねど おとしには御不足なしと人やいふらん

だという。

平沢常富らしい辞世である。

筆者:鷹橋 忍