「体験が足りない、かわいそうな子」…お金がかかる体験を重視する親が知らない「しあわせの原体験」とは

2025年4月21日(月)7時10分 文春オンライン

〈 「あの子はディズニーランドに7回も行ってずるい」…体験が多い子どもが幸せだと刷り込む「体験格差」への違和感 〉から続く

昨今、子育てや教育現場で話題となる「体験格差」。

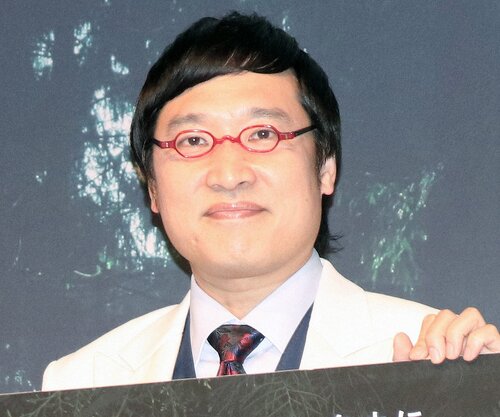

教育ジャーナリストのおおたとしまささんと、不登校支援の先駆者で、「川崎市子ども夢パーク」内にある「フリースペースえん」総合アドバイザーの西野博之さんが、体験格差という言葉が生まれる社会への違和感を語った。

*新刊『 子どもの体験 学びと格差 』(文春新書)で実現した対談を、書籍非掲載部分も含めて再構成してお届けします。

西野 川崎市子ども夢パーク(以下、夢パーク)で「こどもゆめ横丁」というイベントをやっていて、子どもたちが廃材を使ってお店を建設してそこでものを売るんだけど、そこに大人が入ってきちゃうと「もっと商品をつくらなきゃ」とか「もっと値段を上げなきゃ」とか口出しして、子どもたちもだんだん大人の価値観に毒されていきます。

おおた 具体的にどんな問題が生じたのでしょうか?

西野 金額の上限をなしにしたら、やきそば300円、フランクフルト300円というお店が出たのね。フランクフルト300円って、大人向けの縁日とか、大学祭の値段じゃん、みたいな。一本50〜60円で買ってきたフランクフルトを300円で売って、250円の儲けが出て、それが自分たちのしあわせだみたいな価値観になっていくのはなんか違うと思いません? たとえば商品を10個しか用意していなくてほとんど儲けが出なかったとしても、子どもたちは「俺たちの店がいちばん先に売り切れた! 最高じゃん!」とか言ってしあわせな気分でいたりするわけ。大切なのは、あるものを工夫して使って、分かち合って、「楽しかったね」「しあわせだね」と思える子どもをどう育てるかなんですよ。

おおた 資本主義社会の企業で大きな利益を上げたらほめられるわけですよね。それが「正解」だと思っている大人は「子どもに判断させると間違えるから」と言います。でもその「間違える」とは、経済合理性に照らし合わせたときに合理的ではないというだけです。

西野 諸悪の根源はそこにありますよね。失敗しながら、回り道もしながら気づく喜びが無視されてる。現実社会に染まりきってしまった大人の損得感情を基準にして、「こっちのほうが効率が良くて得だよ」みたいなアドバイスは、「効率よくゴールに達しなさい」というメッセージになります。そのゴールだって、大人が設定したゴールだからね。

おおた 「でも現実社会は競争じゃないですか?」という反論があります。

西野 でも、しあわせは自分で決めることでしょう? 競争社会で価値があるものを追い求めることと、しあわせな人生をおくれているかはまったく別物なのに、それらが混同されているんでしょうね。子どもは「いまを生きる生き物」だということがものすごく伝わりにくいんです。

おおた むしろ、子どもは将来のことを考えられないから、代わりに大人が子どもの将来のことを考えてあげて、いまやるべきことを決めてあげるのがいいことだと思っている大人は案外多いと思います。そうじゃなくて、子どもは将来のことなんて考えないで全力でいまを生きることでしあわせを感じて、その積み重ねで生きていく喜びを心の奥底に確固たるものとして根付かせるんだという意味ですよね。

大切なのは「しあわせ」と感じられる原体験を持つこと

西野 将来損するかもしれないと思って悩み始めても誰もしあわせになりません。問題が起きてから具体的に悩めばいいんです。子どもの将来を勝手に心配してあれこれしてしまう大人は、子どもを権利主体だと思えていないのでしょうね。「私が、私を軸にしてやってみたいと思うことを、私の思いで、私の発想で、私がやりたいようにやらせてよ」というのが、いま、子どもたちの叫びだと思っています。それが本当にやれたときに、子どもは自分で尻を拭くからね。「私が決めたことによって私が悲しんだとしてもそれは私の問題でしょ」と言える社会にしていかないと。「体験格差の是正のためにこんな体験やこんな体験ができるようにすべきだ」と一律にやっていくと、きっと子どもが疲弊していきます。

おおた 「これがスタンダードな体験だ」みたいなものがつくられてしまったら、まず大人がそれに振り回されるし、最終的にやるかやらないかは子ども本人が決めるとしても、“スタンダード”を拒否すること自体にものすごくエネルギーが削られると思います。不登校を選ぶのにものすごくエネルギーが必要なのと同じように。

西野 僕は昭和35年に浅草の長屋で生まれました。ごはんが傷んでねばねばしてしまったとき、母が「博之、持っておいで。洗ってあげるから」って言って、本当に水で洗って、「いちばんおいしいおじやをつくってあげるよ」ってつくってくれた。本当においしかった。お母さんが思いを込めてつくってくれたものがまずいわけがないと思ったし、そこにしあわせがあったの。パッケージ化された、愛情のふりをした、大人の大きなお世話とは違う。大きなお世話は子どもにもわかるから、子どもはどこかでしらけてる。

おおた 西野さんにそういうしあわせの原体験がものすごく強く刻まれているからこそ、競争社会の原理にからめ取られないで生きてこられたんだろうなと思います。

西野 そうだよね。

おおた かたや、競争社会の原理にからめ取られた親に脅されて、小さいときから武器としての各種能力を手に入れることに躍起になってしまったら、一生競争からは降りられなくなるわけじゃないですか。いつか負けるんじゃないかってことがずーっと恐いってことですよね。“いい学校”を出ているひとにもそういうひとはたくさんいますからね。

西野 僕は「しあわせ」という言葉から、ステテコと白いシャツを着た父親と手をつないで、上野の陸橋の上から行き交う電車を眺めている場面を思い出します。そういう原体験を大事にすればいい。お金がないと十分な体験をさせてあげられなくて不幸だと思う親が増えると、不幸な子どもをつくり続けることになってしまいます。

おおた たとえばキャンプに行ったことがないというお友だちがクラスにいたら、「じゃあ、うちのキャンプにいっしょにおいで」って誘ってあげればいいことじゃないですか。そこで格差なんて意識したら、格差の上の子が下の子を誘う形になってしまいます。対等な友達なのに。ましてや非認知能力なんてどうでもいい。

西野 僕らも点数教育みたいなものに対抗するために、認知能力じゃなくて非認知能力が大事なんだって、だから遊びが大事なんだって言うけれど、あくまでも子ども自身が権利主体であることを忘れないようにしないとね。

不登校の子どもたちは不幸?

おおた 非認知能力が少ないと将来労働者としての価値が減る——。つまり競争社会で勝ち抜く武器としての非認知能力を前提にした体験格差議論に私は違和感を覚えるんです。

西野 そのことによっぽど気をつけないと、世界はあっという間にそっちに行ってしまうから。どうやって警鐘を鳴らすか……。結局「しあわせってなんだ?」って話になっちゃうね。

おおた 本当ですね。しあわせを、消費とか、お金とか、能力とかに結びつけることへの警戒心を持ち続けないといけないですね。

西野 それがすごく大事だと思います。

おおた ある団体が行った体験格差に関する全国調査では便宜上、学校の中での体験はみんなに共通の体験として捨象して、学校以外での学びを「体験」と定義しています。一方、不登校の子どもたちは学校を体験していない状態です。そこでちょっとねじれた質問をします。不登校の当事者から、体験格差の議論はどう見えるのでしょうか。

西野 学校に行けばいろんなことが体験できるのかもしれないけれど、それがその子にとってしあわせなのかってことだよね。学校に行くという体験ができなかった子どもは、それはそれとして人生のなかで受け入れるしかない。学校に行っていた子に比べて、もしかしたらある部分での体験は少ないかもしれないけれど、みんなができている体験が同じように得られないことをかわいそうだと考えるのはちょっと違いますよね。

おおた 学校に行かないという貴重な体験をしているわけですからね。

西野 不登校経験者はみんな言うよ。「あの時間があったからいまがある」って。

おおた 言いますよね。病気で長期間入院するのも体験だし、ゲーム機を買ってもらえないのも体験だし、生きていればすべてが体験で、大切なのはそこから何を学ぶかですね。それが単なる事実としての「体験」を、自分にとっての意味をもつ「経験」に変えていくということだと思います。実際、西野さんが運営する「フリースペースえん」の子どもたちは、学校では絶対に体験できない「まったり体験」をしていました。認め合って譲り合って融け合って、あそこにいました。あそこにいること自体が、人生観が変わる体験だと思います。世の中が、ああなっていけばいい。

西野 だから、誰かのモノサシで見れば「体験が足りない、かわいそうな子」に見えちゃう子がいたとしても、体験は量の問題じゃないんだよね。その時間をいかに自分らしく楽しくしあわせにいられたのかが大事だから。就学援助家庭を対象に、夢パークに通う交通費を支給したり、僕らの合宿に参加するお金を税金から出してもらったりという意味では体験格差是正のための動きをしています。でも、生活困窮家庭へのさまざまな支援の一環としての体験活動参加への支援と、競争社会における能力獲得の機会の不平等の話は、分けて考えないといけませんね。

(おおた としまさ,西野 博之)

関連記事(外部サイト)

- 【あわせて読む】「あの子はディズニーランドに7回も行ってずるい」……体験が多い子どもが幸せだと刷り込む「体験格差」への違和感

- 【もっと読む】「体験格差? そんな視点どこから出てくるの?」五味太郎さんが語る「子どもの体験」ビジネス

- 「この程度の学校にしか合格できないのなら…」5日間の中学受験で“1勝6敗”、“何を見ても真っ黒に見える状態”だった母親を変えた「娘の一言」とは

- 「男に不利だと思うのですが」「女の子が何と言っても…」“諸悪の根源”と呼ばれた名門男子校たちの「予想以上に先進的な性教育」とは《海城、聖光、駒東》

- 発狂するお受験ママと潰れる子どもたち…過熱した中学受験の戦後処理《中学受験は早熟度判定テストですよ》