池波志乃が語る古今亭志ん生 「貧乏したのは家族だけだった『勝手な人』」

2025年5月4日(日)7時0分 文春オンライン

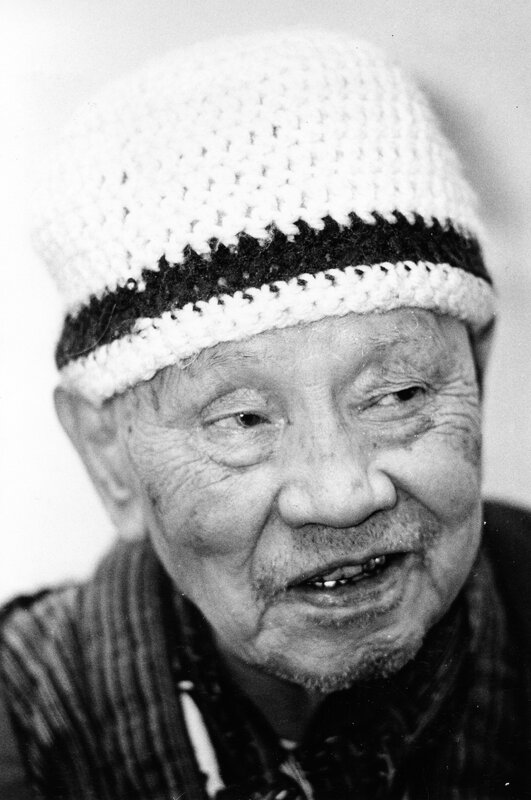

東京神田生まれで、17歳のとき橘家円喬に入門した落語家の五代目古今亭志ん生(1890〜1973)は、「火焔太鼓」「お直し」「らくだ」などを天衣無縫、自由闊達に演じ、天才の名をほしいままにした。長男が金原亭馬生、次男が古今亭志ん朝。池波志乃さん(1955〜)は馬生の長女で女優。

(初出:「文藝春秋」1989年9月号)

◆ ◆ ◆

「何しろおじいちゃんはいい加減な人でした」

おじいちゃんは、家中、芸人になるのが夢でした。私は15歳のときに高校を3カ月で中退して俳優座小劇場の養成所に入ったんです。でも、おじいちゃんは新劇はピンとこなかったらしくそれほど喜びませんでした。それから2年後新国劇に入団して「島田(正吾)先生がおじいちゃんによろしくって言ってたよ」と報告しましたら、もうほとんど寝たきりだったおじいちゃんが涙を流して喜んでくれました。でもとうとう私の舞台姿を見ないで亡くなってしまいました。

何しろおじいちゃんはいい加減な人でした。亡くなってから、これはおじいちゃんに聞いたといって皆で同じ話をしましたら、全員の話が少しずつ違うんです。私が聞いた話は不忍池(しのばずのいけ)に主(ぬし)がいて、それはとても大きくて耳のあるウナギだというんです。それがたまに出てきて耳をぴくぴく動かすんだという話でした。あるお弟子さんは隅田川と聞いたというんです。ところが母は別の地名を聞いてるんです。

おじいちゃんを理解するには「勝手な人」というのを頭に入れておかないと難しいと思います。祖父の家とは一軒おいて隣に住んでいましたので、小さい頃からよく遊びに行きました。というより、朝になるとおじいちゃんが私のことを迎えにきて、そのままおじいちゃんのところで朝食を食べていました。私は初孫で、珍しいもんだから、おもちゃみたいに可愛がるんです。でも、元来、子供が好きな人ではないので孫と遊ぶのは私であきてしまい、もう子供はうっとうしいと思ったのか、二人の妹のことは全くかまいませんでした。

酒はお茶を飲むように、死ぬまで飲んでました。身体を悪くしてからはコップ酒でしたので、多少水をたして飲ましても気がつかないと思ってたんです。ところがある日、叔母さんが水を入れ過ぎて渡したんです。そうしたらおじいちゃんは「おい、今日のはちょっと薄めすぎだぞ」と文句を言ったんです。水で割っていたのを知って飲んでたんですね。

貧乏生活の反動で

おじいちゃん一家が貧乏だった話はよく知られていますが、父に言わせるとおじいちゃんは祝儀でも入れば飲む、打つ、買うと自分の遊びに使ってしまい、貧乏してたのは家族だけだということになります。私が父から聞いた話は「一杯のかけそば」どころの話ではありません。一杯のかけそばを3人で食べられれば、まだましな生活だったようです。

父が子供のころ、真冬に暖房もない生活で、祖母が内職をして湯たんぽをやっと手にいれてきました。ところが火種がなくてお湯が沸かせない。そこで父はそば屋へ温かさが長持ちするそば湯をもらいに行かされました。しかし、さすがに父もそば湯だけをもらうためにそば屋へ入るのはためらわれ、店の前でもじもじしてたそうです。しばらくすると常連客が店の主人に話をしてくれ、湯を入れてくれるまで店の中で待つことになりました。と、そばのいい匂いがして、つい空腹のあまり客の食べてるそばを食い入るようにのぞき込んでしまった。客は店の親父に「こんなにじっとのぞかれたんじゃまずくなる。早くそば湯を入れてやれ」と声をかけ、とても恥ずかしい思いをしたそうです。

なにしろ貧乏ぶりは徹底していて、祖母は冬なのに浴衣を着て、腰巻に襦袢(じゆばん)だけで暮らしてたんです。父も小さいころおじいちゃんが家にいた記憶がないといってました。祖母の内職で生活して、祖父は別の次元にいたようなものだったようです。

昔ひどい苦労を祖母にかけたせいか、年をとってからは祖母が威張ってまして、おじいちゃんはよく怒られてました。祖母が「ぎゃっ」というと何にも言えず黙ってました。

それと人生の後半、おじいちゃんが売れっ子になって生活がよくなってきたら、かつての貧乏生活の反動か、祖母の金の遣い方が派手になりました。祝儀の切り方も手当たりしだいで、たとえば千疋屋からメロンを届けさせたうえ、使いで来た人に祝儀を渡してしまうんです。若いころはおじいちゃんがすっからかんに使い、年とってからは祖母が浪費をして最後には何にも残らず、とても二人は似合いの夫婦だったんではないでしょうか。祖母はおじいちゃんより2年早く亡くなったんですが、祖母が死んだことをなかなか認めたくなかったようです。亡くなったときに顔を見てあげなよ、と言っても絶対見ようとしませんでした。

父にとってはあまりにもひどいおじいちゃんでしたが、稽古をつけてもらうときには言葉遣いや礼儀まで師弟の関係になっていました。普通の家庭では、こんな父親をもてば反抗するか全く相手にしないでしょうが、父はおじいちゃんの芸を心から尊敬していたからこそできたのだと思います。芸の世界の魅力と厳しさを教えられた気がします。

◆このコラムは、いまなお輝き続ける「時代の顔」に迫った 『昭和100年の100人 スタア篇』 に掲載されています。

(池波 志乃/ノンフィクション出版)