この秋、新国立劇場に文楽がやってくる!初心者におすすめ「社会人のための文楽鑑賞教室」の楽しみ方

2024年8月22日(木)12時0分 JBpress

「太夫」「三味線」「人形」の三業(さんぎょう)が一体となって物語を紡ぎだす、日本が世界に誇る伝統芸能、人形浄瑠璃文楽(にんぎょうじょうるりぶんらく)。たったひとりで登場人物すべてを語り分ける太夫、音色のみで場の情景や人物の心情までも表現する三味線、1体を3人で遣う(操る)ことで生身の人間以上にリアルな存在となる人形、この三業が息を合わせてつくりだすドラマは、私たちの心を鷲掴みにし、感動の渦に投げ込みます。そんな文楽の公演が、この秋、現代演劇を上演する新国立劇場小劇場で行われます。さて、どんなケミストリーが生まれるのでしょう?

文=福持名保美

現代演劇の牙城、クールな空間で文楽の新たな面白さを発見

「へえ、小劇場で文楽やるんだ」

東京・初台にある新国立劇場オペラパレスでバレエ公演を観た帰り、駅への通路に掲示されたポスターを見て、友人が言った。

「なんか嬉しいね、文楽がシンコクに来てくれるなんて」

今まで、東京の文楽公演は、半蔵門・国立劇場の小劇場で観るものだった。2023年、国立劇場が閉場してからは北千住のシアター1010(センジュ)と青山の日本青年館ホールで公演が行われてきたが、来たる9月7日〜22日の「文楽鑑賞教室/社会人のための文楽鑑賞教室」は、新国立劇場小劇場での開催となったのである。

オペラやバレエ公演専用のオペラパレス、演劇からミュージカル、ダンス公演まで幅広いジャンルに対応可能な中劇場、そして小劇場と、3つのホールを擁する新国立劇場。なかでも小劇場は現代演劇の牙城ともいえる存在。今年4月から7月かけては、ポーランド出身の世界的映画監督キェシロフスキの代表作のひとつ『デカローグ』全10編を、総勢40名を超える俳優を動員して完全舞台化するなど、硬派な作品を送りだしている。そんな空間で伝統芸能の極みとも言える文楽を観る。どんな演劇体験になるのであろうか。

昨年閉場した国立劇場小劇場は舞台の間口が13.6mで、東銀座の歌舞伎座の約半分。人間よりはるかに小顔で細身の人形を見るにはちょうどいいサイズで、音響的にも響きがほどよく邦楽に打ってつけ。文楽の技芸員(出演者)たちからも評価が高かった。新国立劇場小劇場(以下、新国小劇場)の舞台の間口は12.7m。国立劇場小劇場よりややコンパクトなので、人形の動きがさらに臨場感を増して迫ってくるはずだ。

劇場の雰囲気もまったく違う。国立劇場小劇場は、和の伝統を重んじた温かみのある空間。対して新国小劇場は一言でいうと「黒い」。壁も椅子もダークトーンでクールな印象。ホールに足を踏みいれると、体感温度も下がる気がする。絵が額縁によってまったく違って見えるように、ハコ(劇場)が変われば舞台の印象も変わる。伝統芸能である文楽の、演劇としての新しい面白さを発見することができるのではないだろうか。

そして劇場空間のいちばんの違いは、新国小劇場では客席が階段状に配置されていること。今まで文楽を上演してきた国立劇場小劇場や大阪の国立文楽劇場のフロアは緩やかに傾斜してはいるが、段差はなかった。新国小劇場は後部席からでも舞台が見やすいだけでなく、舞台を見下ろすというのが、今までの公演にはない視点なのだ。

文楽は正面から舞台とほぼ同じ高さの視点で見るようにできており、舞台構造そのものが通常の演劇とは異なる。人形遣いが動くスペースは「船底(ふなぞこ)」と呼ばれ、客席から見てその手前に「手摺(てすり)」と呼ばれる低い板が設置され、人形遣いの足元が隠れるようになっている。手摺が人形本体にとっての地面となるのだ。新国小劇場の後部席はかなり高くなっているので、人形を遣う様子が違った角度から見え、舞台の仕掛けが観察できたりする楽しみも期待できる。

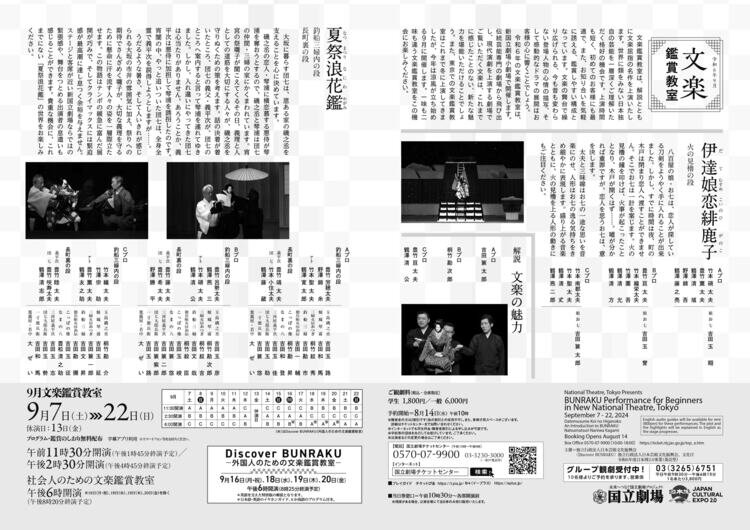

女形の様式美、侠客が主人公の世話物。スマホアプリで字幕表示も

今回の文楽鑑賞教室/社会人のための文楽鑑賞教室は約2時間15分と、上演時間も一般的な演劇公演とそれほど変わらない。演目は『伊達娘恋緋鹿子(だてむすめこいのひがのこ)』火の見櫓(ひのみやぐら)の段に続き、『解説 文楽の魅力』、そして『夏祭浪花鑑(なつまつりなにわかがみ)』釣船三婦内(つりぶねさぶうち)の段・長町裏(ながまちうら)の段。

見どころがぎゅっと詰まった人気演目2本に解説という構成は、文楽を初めて見る方にもぴったりだ(*配役によってAプロ、Bプロ、Cプロとなる)。

『伊達娘〜』は恋する乙女、八百屋お七が主人公。雪が舞うなか、艶やかな衣裳のお七が閉じられた木戸を開こうと、必死に火の見櫓によじ登り半鐘を打つ。お七が梯子を登るさまを、人形遣いが姿を見せず操るところが見もの。華やかな舞踊劇だ。

解説は、Aプロ&Bプロでは人形遣い、Cプロは太夫と三味線が担当。文楽についてわかりやすく教えてくれる。

『夏祭〜』は大阪らしい夏芝居の代表作。今の難波に近いところで実際に起こった殺人事件を題材にしている。うだるような暑さと祭りの熱気がまといつく宵闇のなか、主人公の団七九郎兵衛(だんしちくろべえ)が強欲な舅(しゅうと)・義平次(ぎへいじ)を思わず手にかけてしまう長町裏の段。団七と義平次を2人の太夫が掛け合いで語り、丁々発止のやりとりに息を呑む。

凄惨な殺しの後の静寂に賑やかな祭囃子が被さる演出など、思わず「うーん、うまい」と感服してしまう人気演目だ。団七の人形は手足が長く、それを不自然に見せないように遣うことで、人形ならではの動きの面白さが出るという。

『伊達娘〜』は女形の様式美、『夏祭〜』は侠客(きょうかく)を主人公とした世話物と、文楽の多彩な魅力に触れることのできるバランスのいいプログラム。いずれの山場も夜のシーンで、新国小劇場の「黒い」空間が活きるのではないか。

昔の言葉で難しそう、と思われた方もご安心を。この公演では字幕アプリが用意されており、手持ちのスマートフォンにアプリをダウンロードしておけば、舞台進行に合わせて自動的に字幕が表示される。

ちなみに同時期、新国立劇場の中劇場では歌舞伎名作入門『夏祭浪花鑑』を上演(9月1日〜25日)。同じストーリーをどう表現するのか、文楽との違いを見比べてみるのも面白い。

文楽ファンなら一度は行ってみたい一大イベント「内子座文楽」

現代的な新国小劇場では演劇としての文楽の面白さを堪能できる一方、文楽が生まれた江戸時代さながらの空気に包まれて観劇できるのが、愛媛県・内子町の内子座(うちこざ)。毎年、夏に行われる「内子座文楽」は、文楽ファンなら一度は行ってみたいと願う一大イベント。歌舞伎ファンにとっての金丸座「こんぴら歌舞伎」(香川県・琴平町)のような存在だ。

江戸時代から明治にかけて、木蝋や和紙の生産で繁栄した内子。豊かな町衆らが財を出し合ってつくった芝居小屋が内子座だ。開場は1916(大正5)年、柿落とし興行は人形浄瑠璃だった。その後長い時を経て1995(平成7)年、内子座文楽第1回公演が行われ、今年が第25回。8月24日・25日に4公演を実施する。

演目は『寿柱立万歳(ことぶきはしらだてまんざい)』と『摂州合邦辻(せっしゅうがっぽうがつじ)』合邦住家(がっぽうすみか)の段。クライマックスを語ることを許された「切語(きりがた)り」は現在3人のみだが、そのうちの2人、豊竹若太夫(とよたけわかたゆう)と竹本錣太夫(たけもとしころだゆう)が参加、三味線の実力派、鶴澤清介(つるざわせいすけ)と鶴澤燕三(つるざわえんざ)、人形の人間国宝3人のうちのふたり、吉田和生(よしだかずお)・吉田玉男(よしだたまお)も出演という、文楽ファン垂涎の布陣。

このあと9月から内子座は改修のため4年間休館となるので、内子座文楽もしばらくお休みだが、改修なった後には引き続き文楽公演が行われることを期待しよう。

【公演情報】

●令和6年9月文楽鑑賞教室 / 社会人のための文楽鑑賞教室

新国立劇場 小劇場(東京・初台)

9月7日〜9月22日(13日は休演) 各日11時半、14時半、18時の3回公演

『伊達娘恋緋鹿子(だてむすめこいのひがのこ)』火の見櫓の段

解説 文楽の魅力

『夏祭浪花鑑(なつまつりなにわかがみ)』釣船三婦内の段・長町裏の段

*9月16日・18日・19日・20日の18時は、初めて文楽を見る外国の方向けの公演『Discover BUNRAKU』となる。

*9月に新国立劇場にて、歌舞伎と文楽とで同じ演目の『夏祭浪花鑑』を上演。手軽に観くらべることができるお得な「夏祭セット割」もあり。

https://www.ntj.jac.go.jp/schedule/kokuritsu_s/2024/6912/

●内子座文楽第25回公演

内子座(愛媛県・内子町)

8月24日・25日 各日10時、14時の2回公演

『寿柱立万歳(ことぶきはしらだてまんざい)』

『摂州合邦辻(せっしゅうがっぽうがつじ)』合邦住家(がっぽうすみか)の段

https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/bunraku/

【そのほかの公演情報を知るには】

●文楽協会

https://www.bunraku.or.jp/

【チケットを手に入れるには】

●大阪・東京公演

国立劇場チケットセンター(会員登録無料)

https://ticket.ntj.jac.go.jp

各種プレイガイドでも取り扱いあり(一部の公演に限られる場合も)。地方公演はそれぞれの劇場に問い合わせを。

【参考文献・参考サイト】

桐竹勘十郎『なにわの華 文楽へのいざない』淡交社

藤田洋『文楽ハンドブック』三省堂

松平盟子『文楽にアクセス』淡交社

三浦しをん『あやつられ文楽鑑賞』ポプラ社

山田庄一『文楽入門』文研出版

吉田玉男・山川静夫『文楽の男 吉田玉男の世界』 ほか

文化デジタルライブラリー

※情報は記事公開時点(2024年8月22日現在)。

筆者:福持 名保美