ADHDの「先延ばし癖」改善に「殴る」は有効か Xで主張流布、専門家は警鐘「ずっとは続かない」

2025年5月4日(日)13時0分 J-CASTニュース

ADHD(注意欠如多動症)の「先延ばし癖」を直すには、殴ればいい——。このような主張をしたX投稿が、注目を集めた。多くは批判的な意見だったが、中には一定の理解を示す声も寄せられた。

暴力は倫理的・法的に許されないことは前提だが、先延ばし癖を直す効果は本当にあるのか。専門家に話を聞いた。

先延ばし癖改善に「殴る」、一部では一定の理解を示す声も

ADHDは、政府広報オンラインによると、「集中できない(不注意)」「じっとしていられない(多動・多弁)」「考えるよりも先に動く(衝動的な行動)」といった特徴を有する脳機能の発達に関係する障害(発達障害)の1つだ。

人によって症状は異なるが、ADHDの人はスケジュール管理やタスク管理が苦手な人も多く、SNSでは課題や書類の提出などやらなければならないことを先延ばしにしてしまう「先延ばし癖」がたびたび話題に上がる。

2025年4月上旬にも、「先延ばし癖」を直すには殴ればいいといった主張をするX投稿が注目を集めた。これには倫理的、法的に許されないといった指摘や、殴るとそれがトラウマになるといった指摘が寄せられ、批判の意見が多数だった。一方で、一定の理解を示す声も寄せられた。暴力は極端だが、「やらなければならない」と思わせる危機感や脅威を与えることは効果的といった意見もみられた。

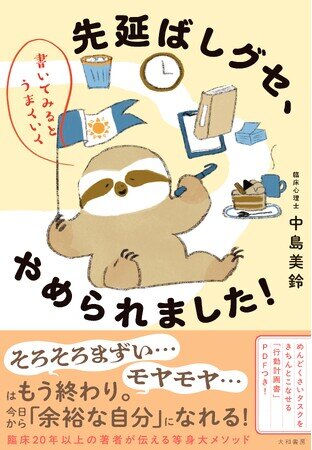

九州大学大学院人間環境学府・学術研究協力員の公認心理師・臨床心理士で、「書いてみるとうまくいく 先延ばしグセ、やめられました!」(大和書房)の著者・中島美鈴さんは、J-CASTニュースの取材に、一見、殴ることは先延ばし癖の改善に効果があるように見えるが、「ずっとは続かない」「メリットは少ない」とみる。

ADHDの子どもはその特性から虐待を受けるリスクが高いといい、SNSでこうした主張が広まることで「やっぱり(殴っても)いいんだ、暴力で厳しく育てようという誤解が広まらないといいなと思います」と話した。

70年以上前の研究で「罰を用いることは効果がない」

その根拠として、中島さんは、70年以上前の1953年にはすでに、米国の心理学者・スキナーが「行動を変容させる手段として罰を用いることは効果がない」と提唱していることを挙げる。スキナーの研究によると、スピード違反の罰金やスポーツの反則のペナルティー、それから体罰など、他人の行動を減らすために罰を与えることは、次の6つの問題点がある。

「(1)短期的効果しかないため、罰を続ける必要がある

(2)罰を重くしないと慣れて効果がなくなる

(3)見つからないように隠れてするようになる

(4)代わりに何をすればいいかわからない

(5)消極的になる

(6)自尊心の低下」

例えば、子どもが先延ばしにしている宿題をさせるために叩くなど体罰を与えると、その時は宿題をするという。しかし、そのうち親に見つからないように隠れてサボるようになる。そのため、継続して罰を与え続けることが必要になってくる。最初は「こら、やりなさい!」と言うくらいで済んでいたとしても、慣れてきてしまうため、殴る、蹴るといった重い罰を与えることになるという。

また、子どもは実は宿題の計算問題の解き方がわからずに先延ばしにしているかも知れない。その理由も聞かれずに叩かれ宿題を強要されるとなると、子どもにとってはいい加減に回答欄を埋めるしかなく、根本的な解決に至らない。

さらには、宿題を先延ばしにするから殴られるのか、親が自分を嫌いだから殴られるのか区別が付かなくなる。子どもは親から「嫌われているんだな」と考えるようになり、自尊心が低下する。

さらに、子どもは殴られるなどして行動を否定されると、「行動の全体量が減る」という。すると、「顔色ばかり見て何も動かなくて消極的」「進路決定の時も何も別にしたいことがない」といった状態になる可能性がある。

「短期的には1番効果があるように見えちゃうからみんな勘違いするけど、罰もどんどん重くしていかなきゃいけないし、ずっとは続かないと思います」

中島さんは、これは大人にも当てはまることだといい、例えば部下に先延ばし癖があるのだとすれば、「なぜ先延ばしになるのかを原因を一緒に考えた方がいい」と話した。

暴力以外にも改善策は多数ある

では、先延ばし癖を改善するには、どのような方法が効果的なのだろうか。

先延ばし克服のためのプログラムも実施する中島さんは、先延ばしをしてしまう背景の原因によるとし、それぞれのタイプの対処法を教えてくれた。

完璧主義がゆえに先延ばしをしてしまう人は、「6割くらいの完成度で1回書類を作ってみてごらん」とハードルを下げることで改善することがあるという。

また、過去の失敗経験から不安になり先延ばしをしてしまう人もいる。例えば、過去にプレゼンの場で皆の前で上司に叱られて恥をかかされた経験があり、もう一度プレゼンをすると思うと身がすくんでしまう、といった場合だ。

中島さんは、「1番最悪のストーリーはどうなる?」と考えるといいという。上記の場合では、恥はかかされたとしても、殴られたり辞めさせられたりするわけではない。

「最悪と思っているシナリオでも、実はもっと最悪があるとわかると、現実は想像するよりちょっとはマシかもと思えて、少し対処可能性が上がって不安を克服できると言われています」

タスクの全体像が見えず、不安感からゲームや部屋の片づけなど別の作業に現実逃避してしまう人は、TO DOリストの分解が下手な可能性が高い。こうした人には中島さんは、TO DOリストを一緒に作り、作業全体のボリューム感を示すという。自分自身で行う場合には、「とりあえず1分だけやってみる」、「タスクのやり方の裏技を動画サイトで検索してみる」など、「小さな最初の一歩」を設定するというまくいくという。

逆に、不安ではなく「まだ無限に時間がある」と楽観視して先延ばししてしまうタイプの人もいる。こうした人は、締め切りまでにその作業に使える時間があとどれくらいあるか数えるといいという。食事や風呂、会議の時間などを引いていくと意外と使える時間は少ない。中島さんは、「一緒に現実と向き合って正しい不安を持ってもらうようにします」と話した。

計画書を作ってもらってもできない人の「最終手段」は

しかし、中島さんの先延ばし克服プログラムでは、計画書を作っても実行しない人がいたという。こうした人への最終手段として次のように話した。

「ZOOMで見守るのでやってくださいと言います。それが無理だったら、カフェなどに場所を変えるとか、車で駐車料金15分300円の場所まで行くとか、番組企画のようなことをして、『もうやるしかない』という状況を作ってもらいます」

中島さんは、先延ばし対策のグッズやアプリが出ており、これを使うことも手だと述べる。例えば近年では、複数人で通話を繋ぎ、お互いに勉強を見守るアプリも登場している。

また中島さんは、先延ばしはスマートフォン(スマホ)の利用やアプリゲームが増え、目の前の楽しいことがやめられないことが先延ばしの原因になっていると言われていることにも言及。実際、スマホが普及してきた12年頃から、先延ばしの研究が増えているのだという。

スマホを入れておく用のタイムロックコンテナや、スマホを使っていない間に植物や生き物が育つ育成系のアプリも出ており、こうした対策方法もあるという。

中島さんは、「暴力じゃなくても解決するよ」と伝えたいと話す。