炭素削減ポテンシャルから紐解くカーボンニュートラルに向けた脱炭素技術

2025年5月12日(月)11時47分 PR TIMES

アスタミューゼ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:永井歩)は、脱炭素社会の実現に向けた技術の全体像を俯瞰的に整理し、炭素削減に貢献する技術領域を再編しました。このたび、その新しい技術区分(表1)を公表します。

アスタミューゼでは2021年に、40の炭素削減技術領域を独自に整理・公開しました。2022年6月には、特許庁による「グリーン・トランスフォーメーション技術区分表(Green Transformation Technologies Inventory:GXTI)」の発表を受け、自社の技術領域との対応関係も明示しました。

【参考】アスタミューゼ「脱炭素技術40領域」、特許庁GXTIに対応 〜特許だけでは見えてこない脱炭素技術とは〜(2022年7月11日)

https://www.astamuse.co.jp/news/2022/220711-gxti/

今回の見直しでは、GXTIに含まれる技術を統合的に取り込みつつ、より実態に即した形で技術領域を再構成しています。

本稿では新たな技術区分にもとづき、関連する特許や競争的研究資金(グラント)などの技術情報を抽出し、炭素排出削減に貢献する注目技術をわかりやすく紹介します。

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/7141/642/7141-642-a6f0a27387f260046f8bc4872f8aaa8e-1430x948.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]表1:脱炭素削減技術40領域

アスタミューゼでは、各技術が二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスをどの程度削減できるかを定量的に評価し、「炭素削減ポテンシャル」という独自の指標を付与しています。

この「炭素削減ポテンシャル」は、以下の3つの要素をもとに算出しています。

- 各技術が貢献可能な、2024年時点における温室効果ガスの排出量

- 2030年・2050年時点における、既存技術と比べた炭素削減率

- 同時点での社会実装の見込み(普及率)

アスタミューゼが算出した「炭素削減ポテンシャル」によると、2030年時点では「太陽光発電・太陽電池・太陽熱発電」分野が36.1億トンで最大の削減効果を持ち、続いて「風力エネルギー」や「水力エネルギー」など再生可能エネルギー関連技術が高いポテンシャルを示しました(表2)。

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/7141/642/7141-642-a2710f18f8d81d33b31776e8578babcc-667x227.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]表2:炭素削減ポテンシャル上位技術(2030年時点)

一方、2050年時点では、「二次電池・全固体電池・キャパシタ」分野が99億トンともっとも高く、2位の「カーボンクレジット」領域を大きく上回りました。また、「燃料電池」をはじめとする電池関連技術も上位にランクインしています(表3)。

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/7141/642/7141-642-8135f27623472790bf7062ffd4920f5d-702x225.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]表3:炭素削減ポテンシャル上位技術(2050年時点)

本稿では、2030年から2050年にかけての炭素削減ポテンシャルの増加量(表4)も踏まえ、「太陽光発電」「次世代電池」「燃料電池」の3技術に注目し、詳細な分析の結果を示します。

[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/7141/642/7141-642-8c17104e8ce8f6adefd5758e35c4affe-694x235.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]表4:2030年から2050年の間の炭素削減ポテンシャルの増加量上位技術

技術ごとの「炭素削減ポテンシャル」(排出削減可能量)に加えて、各企業が技術開発・社会実装を通じてどれだけ炭素削減に貢献できるかを定量的に可視化する指標として、企業別の「炭素削減インパクトスコア」を示しています。

アスタミューゼでは、特許1件ごとの排他力(競合に対する牽制力)を数値化した「インパクトスコア」を独自に算出し、「インパクトスコア」が平均を上回る登録特許を企業ごとに集計した「トータルパテントアセット」をもちいてその「強さ」を評価しています。

各技術領域について、炭素削減ポテンシャル(重量トン)に対し、企業ごとのトータルパテントアセットの構成比を乗じることで、その企業が実現可能な炭素削減量を「炭素削減インパクトスコア」として算出します。

今回の分析では、2002年以降に複数の国・地域で出願された「国際展開発明(https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/gxti/tokkyo-joho-bunseki_chousa-kekka.html)」を対象に、企業ごとの炭素削減インパクトスコアを集計しました。今後の技術開発や事業戦略の方向性を示す上で、注目すべき指標となります。

2.「太陽光発電・太陽電池・太陽熱発電」の分析

2-1.太陽光発電・太陽電池・太陽熱発電の注目技術

太陽エネルギーは、再生可能エネルギーの中でも導入量が急速に拡大している発電技術のひとつであり、今後もさらなる成長が見込まれています。現在主流のシリコン系太陽電池は、高い変換効率(20%以上)と実績から世界全体のシェアの約95%を占めていますが、その重量や設置スペースの制約から、とくに日本では新たな設置場所の確保が課題(https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/perovskite_solar_cell_01.html)となっています。

こうした課題を背景に、軽量で柔軟性があり、多様な場所に設置できる次世代型太陽電池への期待が高まっています。なかでも近年注目されているのが、「ペロブスカイト太陽電池」「有機薄膜太陽電池」「量子ドット太陽電池」の3種です。本稿では、これら次世代技術の特徴、研究・事業動向、主要プレイヤーに焦点を当てて分析を行いました。

2-2.次世代太陽電池と研究資金の動向

以下に、次世代太陽電池3種それぞれの技術的な特徴と課題をまとめます。

- ペロブスカイト太陽電池

軽量・柔軟性に優れ、20~25%の高い変換効率を実現。低コスト化も期待される、耐久性や大面積化などの課題が残る。

- 有機薄膜太陽電池

導電性ポリマーとフラーレンなどを用いた太陽電池で、柔軟・軽量かつ生産コストが低いのが特長。材料の安定性や耐久性に課題がある。

- 量子ドット太陽電池

ナノサイズの半導体結晶(量子ドット)をもちい、理論的には30%近い変換効率が可能。ただし、レアメタル(インジウム等)使用や高コストが課題。

これらの技術は、用途に応じた使い分けが可能ですが、現時点での市場性や社会実装の見通しはまだ不透明です。アスタミューゼでは、競争的研究資金(グラント)の動向をもとに、各技術の将来性を分析しました。

図1では、2003年から2023年までの期間における3種の太陽電池に関する研究資金(グラント)の総額をプロットしています。中国以外の全世界の研究プロジェクトを対象としています(中国では2021年ごろからグラント金額が公開されなくなったため除外)。複数年にまたがる研究プロジェクトは、各年に均等割りして算出しています(例えば期間が5年で総額が100万米ドルのプロジェクトは各年に20万米ドルずつ計上)。

[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/7141/642/7141-642-174597abd490a4eb12c9df05bf1b0602-2420x1689.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]図1:ペロブスカイト太陽電池、有機薄膜太陽電池、量子ドット太陽電池に関連するグラントへの資金賦与額の推移(2003年から2023年/単位は100万米ドル)

2023年時点では、有機薄膜太陽電池の資金額がもっとも多く、ペロブスカイト太陽電池もそれに匹敵するレベルまで増加しています。一方、量子ドット太陽電池への資金は比較的少ない状況です。特筆すべきは2013〜2014年の有機薄膜太陽電池への大規模投資です。これは日本のNEDOによる約270億円規模のプロジェクトが背景にあります。

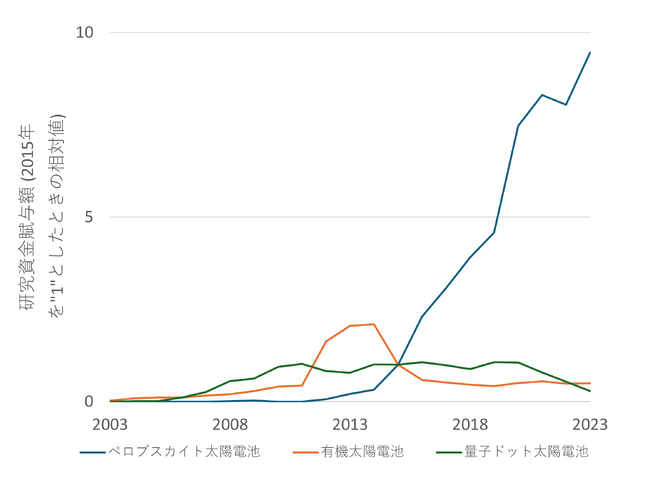

図2は2015年を1とした、相対的な推移です(ある年の金額が2015年の3倍であれば、「3」となります)。

[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/7141/642/7141-642-4eed7afb4ff7814def1fa6508d8fe4c1-2339x1730.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]図2:ペロブスカイト太陽電池、有機薄膜太陽電池、量子ドット太陽電池に関連するグラントへの資金賦与額の2015年を1とする相対的な推移

ペロブスカイト太陽電池の資金は約10倍に増加しており、成長率で他を大きく上回っています。有機薄膜および量子ドット型は相対的には横ばい傾向です。

これらの結果から、ペロブスカイト太陽電池は特に投資の伸びが顕著であり、今後の研究開発と市場展開が強く期待されます。

2-3.社会実装に向けた特許の動向

表5はペロブスカイト太陽電池に関連する国際展開発明を対象にした企業別の炭素削減インパクトスコアランキングです(※注)。

[画像7: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/7141/642/7141-642-9827452dfc435d339e73beee9fbe8c53-908x323.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]表5:ペロブスカイト太陽電池に関わる国際展開発明を対象とした炭素削減インパクトスコアランキング

米国のCubic PV社がやや突出していますが、2位のパナソニック、3位の積水化学等の上位プレイヤーの差は大きくありません。4位のOxford Photovoltaics社はオックスフォード大学発のスピンオフ企業であり、2024年にはタンデム型ペロブスカの商業販売を開始(https://www.oxfordpv.com/news/20-more-powerful-tandem-solar-panels-enter-commercial-use-first-time-us)しました。

また、台湾発のスタートアップRaynergy社も5位に登場しており、大手と新興企業がともに技術開発をリードしている技術領域と言えます。

3.「二次電池・全固体電池・キャパシタ」の分析

3-1.二次電池・全固体電池・キャパシタの注目技術

リチウムイオン電池をはじめとする二次電池は、電気自動車や再生可能エネルギーの蓄電用途として活用されており、内燃機関や火力発電といった炭素排出源の代替技術として、脱炭素社会の実現に大きく貢献しています。

なかでも、次世代蓄電技術として注目されているのが「全固体電池」です。液体ではなく固体の電解質を用いることで、安全性や耐久性、急速充電性能の向上など、多くの利点が期待されています。

全固体電池に関連する技術開発は、日本企業がリードしており、とくにトヨタ自動車は2026年の実装を目指して、経済産業省から「蓄電池に係る供給確保計画(https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/41058141.html)」の承認を受け、年間9GWh規模の全固体電池の量産計画を進めています。

また、国としてもNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が、2023年より「全固体蓄電池材料の評価・基盤技術開発(https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100257.html)」プロジェクトを始動するなど、官民一体で開発が加速しています。

電機自動車や再エネ蓄電においては、温度変化への耐性や急速充電時の安定性が求められます。こうした背景から、全固体電池にもちいられる電解質の中では、硫化物系および酸化物系、さらに近年ではハロゲン化物系にも注目が集まっています。本レポートでは、これら3種の電解質について、技術的特徴、研究資金動向、主要プレイヤーの特許戦略を分析しました。

3-2. 全固体電池と研究資金の動向

以下に、注目される3種の固体電解質の特徴を整理します。

- 硫化物系

高いイオン伝導率を持ち、低温下でも性能を維持できるのが特長。一方、高温時の安定性や長期耐久性に課題あり。

- 酸化物系

高温環境に強く、化学的安定性に優れるが、イオン伝導性が他の系統にくらべてやや劣る。

- ハロゲン化物系

化学的に安定しており湿気や酸化の影響を受けにくく、広い温度範囲での使用が可能。高温環境でも安定性を維持できる点が強み。

これらの電解質は、それぞれ異なる特性を持つため、用途や設計要件に応じて使い分けが可能です。ただし、現時点では市場性や商用化の見通しはまだ定まっていません。アスタミューゼでは、これら3種の電解質に関連する競争的研究資金(グラント)の推移を分析し、技術領域ごとの研究投資の傾向を可視化しました。

図3は、2003年〜2023年の期間における、3種の電解質に関する研究資金の分布を示したものです(中国は2021年以降のデータ非公開のため対象外)。複数年にわたるプロジェクトは期間中の各年に再配分しています。

[画像8: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/7141/642/7141-642-e78fe5d44f8d18ed10b572b6ae283849-2691x2024.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]図3:固体電解質の電解質材料のうち、硫化物系、酸化物系、ハロゲン化物系に関連するグラントへの資金賦与額の推移(2003年から2023年/単位は100万米ドル

2023年時点では、硫化物系への研究投資が最も多く、ハロゲン化物系と酸化物系がそれに続いています。一方、2015年を「1」とした相対的な増加率(図4)では、硫化物系は最も高い成長を見せています。ハロゲン化物系も急成長傾向にあり、今後の拡大が期待されます。

[画像9: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/7141/642/7141-642-851a9d22f9df2520b7ce532eb4a4c4c4-2782x2048.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]図4:固体電解質の電解質材料のうち、硫化物系、酸化物系、ハロゲン化物系に関連するグラントへの資金賦与額の2015年を1とする相対的な推移

これらの結果から、現時点では硫化物系が最も研究資金を集めている一方、ハロゲン化物系も将来的に有望な素材であることが示唆されます。

3-3.社会実装に向けた特許の動向

続いて、グラント金額の伸びが大きい硫化物系・ハロゲン化物系の電解質について、炭素削減インパクトスコアを用いた企業ランキングを実施しました。

対象は、2002年以降に複数国・地域で出願された国際展開発明です。

[画像10: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/7141/642/7141-642-d986abe5b11b81781f1fb3661b91ec47-962x322.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]表6:全固体電池の硫化物系材料に関わる国際展開発明を対象とした炭素削減インパクトスコアランキング

硫化物系のランキング(表6)では、トヨタ自動車が圧倒的なトップに立っています。続いて出光興産、現代自動車、三井金属鉱業などが上位にランクイン。出光興産は、2023年にトヨタと全固体電池の量産化に向け一方、ハロゲン化物系のランキング(表7)では、パナソニック、トヨタ、サムスン電子などが上位に名を連ねています。

[画像11: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/7141/642/7141-642-7c15e249272e79ecfed0be3da6b4cc76-961x323.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]表7:全固体電池のハロゲン化物系材料に関わる国際展開発明を対象とした炭素削減インパクトスコアランキング

これらの分析結果により、固体電解質における電解質材料ごとの技術的優位性や、注力する企業の違いが明らかになりました。今後の用途展開や戦略立案に役立つ知見を示すものとなっています。

(以下、「燃料電池」領域の分析、注目技術と研究資金および特許の動向、全体の展望とまとめについては、弊社コーポレートサイトの該当ページ(https://www.astamuse.co.jp/news/2025/250509_cn/)をご参照ください)

(本レポートは、パナソニックホールディングス株式会社の委託により実施した 炭素削減ポテンシャル分析の一部を要約したものです )

(※注)なお、本分析においては、ペロブスカイト太陽電池を対象とする技術の抽出にあたり、センサや表示素子など他用途との重複を避けるため、技術定義を比較的厳格に設定しています。その結果、2025年4月に特許庁より公表された「令和6年度 分野別特許出願技術動向調査結果(ペロブスカイト太陽電池関連技術)」とは、対象技術の範囲が一部異なります。結果、同調査では多くふくまれていたSamsungからの出願が、弊社の分析では評価対象外となっています。

アスタミューゼについて

短期〜長期のイノベーション/未来を指し示す世界193カ国、39言語、7億件を超える世界最大級の各種データベースを構築し、市場・技術・企業・人材の観点から様々な領域について、高解像度なインサイトを導出するアルゴリズム/分析手法を開発し提供している。また、自社の強み/技術や非財務資本についても分析・評価し、事業会社だけではなく、金融機関/投資家、官公庁も含めて、データ・AIシステムの提供、イノベーション・新規事業コンサルティング、R&D戦略、未来分析などの支援を、大手企業を中心に400社以上に実施。社内には戦略コンサルタント・AIエンジニアだけではなく、沢山の領域別の専門アナリスト・エキスパートが在籍し、サステナビリティや脱炭素などの社会課題や、先進/先端技術に関するプロジェクトを多数手がける

- 会社名:アスタミューゼ株式会社

- 所在地:東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1 KANDA SQUARE

- 設立日:2005年9月2日

- 代表者:代表取締役社長 永井 歩

※本件に対する問い合わせはこちらのフォーム(https://www.astamuse.co.jp/contact/)からお願いいたします