大手コンビニもかなわない、北海道で絶大な支持を誇る「セイコーマート」の人気の秘密とは?

2024年11月26日(火)4時0分 JBpress

今やわれわれの生活に欠かせない存在と言える「コンビニ」。欧米の小売業界とは異なり、ライフスタイルや社会構造の変化を背景に急成長を遂げてきた日本のコンビニ業界は、他国に類を見ない特徴的なイノベーターと言っても過言ではない。本連載では『コンビニがわかれば現代社会のビジネスが見えてくる—日本的小売業のイノベーター』(塩見英治著/創成社新書)から、内容の一部を抜粋・再編集。業界特有の経営戦略をはじめ、近年進む食品ロス対策の取り組みなど、コンビニ市場を取り巻く最新動向を探る。

第6回は、北海道で売上高、店舗数を伸ばし続けるローカルコンビニ「セイコーマート」の戦略に迫る。大手コンビニ各社も太刀打ちできない、道内市場トップを守り続ける経営の秘密とは。

「地域密着」のセイコーマートの展開

コンビニの4社寡占の構造は基本的に変わらないが、北海道で4割のシェアを誇るローカルチェーンコンビニのセイコーマートが、顧客満足度で5年連続の首位を占めている。売上高、店舗数も一貫した伸びを示している。同社の店舗の外観は下の画像の通りである。

セコマは1971年に1号店を開店し、1991年には北海道の店舗数が100店舗、1998年には700店舗に拡大している。もとは酒の卸売り業だったが、2000年に入ると酒税法の緩和が進められ、この規制緩和を背景に、大手コンビニは商品力をもとに競争力を強化させていく。

セコマは、蓄積された経営資源を活用し、コンビニ事業を整備・拡張して、2006年には1000店舗を突破している。1990年末までに、北海道の主要都市への出店を果たし、セブン・イレブンやファミリーマートの追撃にもかかわらず、北海道市場でトップの位置を守り続けている。

2000年以降は、生産領域の多角化が進展し、2004年にはダイマル乳品の傘下でのアイスクリーム、京極製氷傘下での飲料・氷類、梅沢製麺傘下での麺類の生産活動を展開している。物流センター整備を中心とする物流システム強化の大型投資、ATMの設置、道内の店舗拡大、直営化への転換に2000年代前半までに着手する。道内の稚内市、札幌市、釧路市、帯広市、函館市、旭川市の6カ所の物流拠点を通じた道内全店舗への一括配送は、1990年代から行われていた。

直営店への転換は、1990年代末から着手され、2000年代半ばから後半にかけて、さらに充実させていく。直営化については、直営店の運営・管理を行うセイコーリテールサービスを1993年に設立し、2000年頃に直営店比率を2割弱に高めている。

人口過疎地への積極出店も2000年以降進められ、2014年時点で、道内人口のカバー率を99%に高めている。自治体との連携も、2000年代半ば以降、地域密着を進める。また、2000年代の特徴的取り組みには、ポイントカードの充実とフランチャイズ統制の緩和などがある。

仕入れに関しては、従来の海外からの独自調達も、2000年半ば以降は北海道内へと大きくシフトさせ、道内での経済循環を高めた。自社製品に使う主要な北海道産の比率は、80%以上になっている。特徴ある店内調理のホットシェフも、2000年頃までに、年間10〜20店舗のペースで導入され、2007年には400店舗を超える規模に拡大している。

外販も、2014年に物流センターを茨城県で稼働させ、翌年には販路拡大のために、東京都内に新たな営業拠点を置いている。ATMも、2003年以降本格化させた。

このように戦略の転換には、いち早く1990年代に着手しており、2000年以降に戦略を大きく変化させた。全国のコンビニ需要が落ち込み、需要飽和を打開する戦略が講じられた時期の前に着手している。2000年以降は、売り上げの低迷はあるものの、道内で不動の地位を維持し、店舗数は拡大の一途を辿っている。人気を呼んでいるホットシェフであるが、外観は下の画像のようである。

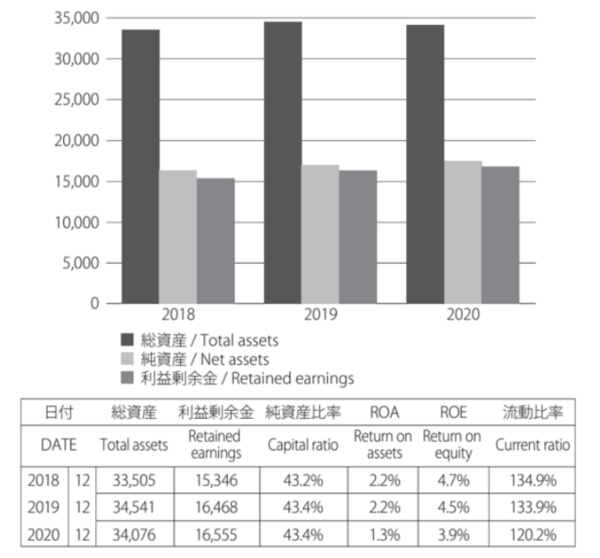

財務状況は好転しており、その状況の推移は下の図の通りである。

出所:同社に関するホームページによる。セコマと大手コンビニとの類似点と相違点

セコマと大手コンビニとの共通点をみてみよう。

第一は、歴史的な経過である。セコマのコンビニ1号店ヘの着手は1971年である。セブン・イレブンの1号店が豊洲で1974年だからもっとも古いことになる。

創業者は、酒類の卸売りを営んでいた「丸ヨ西尾」(現セイコーフレッシュフーズ)に勤めていた赤尾昭彦氏で、時代の変化に伴い売れ行きが伸び悩む中、思いついた。発端はアメリカの店舗のモデルを経営者が持ち帰り改良したものであり、酒のチェーン販売から出発しているのは、セブン・イレブンと類似している。

第二に、早くから物流システムの効率化に努めている。現在、セコマは北海道内に主要な物流拠点を20カ所近く、関東に3カ所をおいて、フローズン、チルド、ドライの3温度に対応できる物流ネットワークを構築している。

セコマは物流拠点の設置と運営および物流活動を内部化しており、それだけに柔軟性を有し、効率性を発揮している。店内調理品の食材は、工場でカットした食材を各店舗を結ぶ配送網で他のグループの商品と一緒に配送し、物流コストを削減している。

物流効率化のための継続的投資も行っており、冷凍物流事業の統合、複数の冷凍センターの稼働、自社所有のトラックでの操業、3温度帯のフルライン物流を達成している。配送にあたっては、市販の情報ソフトをカスタマイズさせ、最適な配送・回収ルートを探索するシステムを構築している。

また、主要な物流拠点では在庫を常時把握し、充当する商品を自動発注できるシステムを稼働させている。温度については、本部が一元的管理を行い、食品のロス削減にもつながっている。

第三に、流通取引の一体化で、製造・物流・卸・小売りの協力である。セコマは、流通取引を簡素化し、卸物流をM&Aによって統合することで、取引コストの削減、過剰在庫の削減に努めている。大手コンビニは、必ずしも統合によらず、提携、共同組合化によって効率化を達成している。

セイコーマートは、垂直的統合のM&Aを推進しており、北海道の伝統的メーカーが商品ごとに多くみられる。セコマは、これによって、安定的供給と弾力的運営を達成してきた。2014年時点で、直営化比率は約7割に達している。

一方、大手コンビニとの相違点もみられる。

第一は、販売エリアの限定と制限である。北海道を中心とし、関東は埼玉・茨城県の一部地域などに限定することで、鮮度がいい現地の生鮮食料品の納入に努め、地域密着を高めている。また、北海道の過疎地への出店を行っており、過疎地での利便性を高めている。

第二は、外部メーカー、外部販売への委託を行わず、自社で製販一体の直営方式をとることにより柔軟にコントロールできる体制が備わり、廉価で販売できる利点となっている。 第三は、独自戦略ともいえる店頭調理の「ホットシェフ」の提供である。ホットシェフの主要顧客は、来店の7割を占める男性である。ホットシェフの売り上げの粗利益率は高く、設備を有する店舗は増加傾向を辿っている。

一方、店内飲食できるイートインも増えており、売り場スペースが減少するデメリットはあるが、「休憩スペースが欲しい」との高齢者の要求を取り込める利点がある。

人口密度が低く、代替店が少ない土地であるだけに、それらの客を取り込める利点は大きい。

第四は、会員カード、ポイント制の徹底である。セイコーマートは、他の全国チェーンに先駆けてポイントカード制を導入したパイオニア的小売業である。2000年に導入して以降、カード会員数を着実に増やしており、その会員数は551万人。

筆者も、チェーン店を訪問したが、精算の際に「会員ですか、でなければ今度から入ってください」と勧誘に熱心であった。こうした販売対応により、あらかじめ約半分の顧客がレジでカードを提示するという。

会員情報は、購買行動を分析するのに役立っており、データの分析では、単品アイテムの販売動向を性別や年代といったタイプごとに把握し、マーケティングへの活用度は高い。このように会員カードの普及率は高く、顧客の囲い込みが積極的に行われている。

第五は、店内での生鮮食料品、生活用品、お菓子、アイスクリームなど、実にたくさんの品が揃っており、その多くが現地調達の商品で、惣菜が1品100〜200円の廉価で販売されていることである。セイコーマートの利用者の3割が「価格の安いこと」を評価しており、「お気に入りのPB商品がある」を評価した利用者も2割程度いる。

両者の評価、ここに大手との差別化戦略をみる。「PBだらけの売り場」に映らないようなパッケージの工夫もみられ、セイコーマートでは、店舗売上点数の約5割をオリジナル商品が占めている。

セコマのPBの多くは、北海道の所得水準を考えた価格に設定されており、こうした低価格は、生産、仕入れなど企業活動の内部化によって支えられているといえよう。

なお、生鮮品の現地調達のほか、ビール、ワインなどの酒類、清涼飲料水の海外直輸入も特徴であった。だが、2004年以降は地域貢献の趣旨のもと、その比重を低下させ、北海道産に切り替えていき、販売については、2004年以降は、北海道以外の関東を含む地域での外販にも力を入れていく。

第六は、過疎地や買い物弱者を視野に入れた地方自治体や公共団体との連携である。2014年以降、初山別村、滝川市、紋別市などの要請を受け、コミュニティ・スペース、バス施設の設置を含めた地域密着型の出店を行っている。

<連載ラインアップ>

■第1回 人口減少、経済停滞が続く日本で、なぜコンビニ業界は健闘し続けられるのか

■第2回 セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート…各社の戦略に見る特徴と課題とは?

■第3回 セブン-イレブンの店舗では、なぜ必要なタイミングで必要な量の商品が適切に並ぶのか?

■第4回 コスト削減・低価格が目的ではない、セブン-イレブンが掲げる独自のPB戦略とは?

■第5回 ローソン、ファミリーマートがセブン-イレブンを追撃、大手3強時代はいかにして訪れたか?

■第6回 大手コンビニもかなわない、北海道で絶大な支持を誇る「セイコーマート」の人気の秘密とは?(本稿)

※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。

<著者フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。

●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

●会員登録(無料)はこちらから

筆者:塩見 英治