『べらぼう』市右衛門(高橋克実)が喜右衛門(風間俊介)をシバくシーンに視聴者最注目 第8話画面注視データを分析

2025年3月2日(日)6時0分 マイナビニュース

●「ウソくせえんだわ、おめえ!」

テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、2月23日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜ほか)の第8話「逆襲の『金々先生』」の視聴者分析をまとめた。

○階段から突き飛ばす

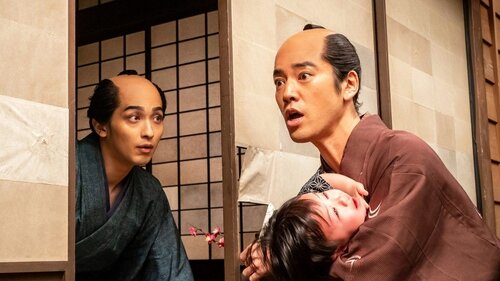

最も注目されたのは20時41〜42分で、注目度79.3%。駿河屋市右衛門(高橋克実)が、ナメ切った態度の鶴屋喜右衛門(風間俊介)をシバくシーンだ。

喜右衛門は鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)や西村屋与八(西村まさ彦)をはじめとする地本問屋を引き連れ、駿河屋の座敷で吉原の旦那衆と対面すると、孫兵衛を後押しするので蔦重(横浜流星)の仲間入りの約束を反故(ほご)にすると告げてきた。蔦重は吉原に関わる本しか作らず、細見もただで引き渡すと最大限に譲歩するが、喜右衛門はここからは自分一人で話をしたいと他の地本問屋たちを座敷から退出させると、喜右衛門は吉原者である蔦重を仲間に入れられないのは、地本問屋の中には吉原者を強く拒絶する者がいることが理由だともっともらしく説明した。それでも必死に食い下がる蔦重であったが、喜右衛門はこの場にいない地本問屋のせいにしてのらりくらりとはぐらかす。その態度から、蔦重を仲間に入れたくないのは他の誰でもなく喜右衛門本人であることは明白だった。

蔦重の義父である市右衛門は、おもむろに立ち上がって喜右衛門のそばへとにじり寄ると、喜右衛門の胸ぐらをつかんで「ウソくせえんだわ、おめえ!」と、階段まで引っ張っていき、そのまま階下へと突き飛ばしてしまった。喜右衛門の吉原者を見下した態度に、とうとう堪忍袋の緒が切れたようだ。突き落とされた喜右衛門と、かけ寄ってきた孫兵衛ら地本問屋の面々に、忘八たちは階上から吉原への出禁を言い渡した。蔦重はあまりの事態に頭が痛くなった。

○「最後の赤子面は最高のトドメ」

注目された理由は、市右衛門が姑息な喜右衛門をぶっ飛ばすことで、視聴者がカタルシスを得たと考えられる。

一見、人格者に見える喜右衛門だが、文化人としてのプライドは相当に高いようだ。鱗形屋の『金々先生栄花夢』を売り出すミーティングでも、蔦重を「吉原の引き札屋」とさげすんでいた。引き札は今でいう広告チラシだ。蔦重の作った『吉原細見』は本ではないと、かたくなに認めようとしないのが伝わってくる。吉原を見下した態度は、忘八を前にしても変わらず、吉原全体を敵に回すような発言を連発した。そのあまりにも失礼な言葉の数々に怒りが爆発しそうになった視聴者の代わりに、市右衛門が痛快な一発をかましてくれた。

SNSには、「鶴屋喜右衛門が駿河屋市右衛門に投げ飛ばされてスカッとした。ほんとに憎たらしいんだよ」「今週は忘八アベンジャーズ・駿河屋の親父様がMVPだね!」「忘八の親父様方を応援する日が来るなんて、第1回を見た後じゃ考えられなかったな」などと、市右衛門や忘八アベンジャーズを応援するコメントが多く寄せられた。また、市右衛門が喜右衛門に放った「この赤子面!」のセリフは多くの視聴者の印象に残ったようで、「風間俊介さんの童顔にピッタリすぎて吹き出した」「最後の赤子面は最高のトドメでした」「言い得て妙すぎるやろ」と、市右衛門のワードセンスに称賛が集まった。

今回のMVPの呼び声の高い駿河屋市右衛門だが、史実では教養深い人物で特に俳諧・狂歌に明るかったようだ。蔦重の出版活動を最初期から支援し、1776(安永5)年には「葦原駿守中」という名義で『烟花清談』という吉原遊廓の逸話の短編集を自ら執筆している。版元はもちろん蔦重の「耕書堂」である。蔦重が本好きなのも、市右衛門の影響が強いと考えられる。これから文化人としての市右衛門が描かれるのか楽しみだ。

そして、突き飛ばされた鶴屋喜右衛門だが、物語では憎らしく描かれているものの、版元としては極めて優秀で、1833(天保4)年には同業者である保永堂と合同で、現代でも有名な歌川広重の『東海道五十三次』を世に送り出している。この頃には蔦重は亡くなっているが、もし生きていたら兜を脱いだのではないだろうか。蔦重とは競合として戦い続けた喜右衛門だが、意外にも一緒に旅行に行くこともあったようだ。

●女心が分からない蔦重に「バーカ! バカ! バカ!」

2番目に注目されたのは20時35分で、注目度74.9%。花の井(小芝風花)と九郎助稲荷(綾瀬はるか)が蔦重に激おこのシーンだ。

花の井は蔦樹に呼ばれ九郎助稲荷へやってきた。昨晩、鳥山検校の用意した『金々先生栄花夢』を読んだ花の井は、これだけ面白い本なら、鱗形屋はかつての勢いを取り戻すのではないかと焦っていた。そうなれば、ようやく地本問屋への道が見えてきた蔦重の立場はどうなるのか。

しかし、当の蔦重はのんきなものだった。聞けば、忘八たちが蔦重の手助けをしてくれるという。商売を知り尽くした忘八が味方になればこれほど心強い味方はないだろう。これまでは2人で吉原のために尽力してきたが、新たな味方ができたのだ。蔦重は脳天気によろこんでいるが、花の井の気持ちは複雑だった。花の井が吉原を盛り上げようと蔦重と2人で過ごす日々は、吉原の経済だけでなく、同時に花の井の心もうるおしていた。

そんな花の井の心のうちも知らず、蔦重は1冊の本を渡してきた。今まで協力してくれた礼として須原屋市兵衛(里見浩太朗)に相談して用意したという『女重宝記』だった。これを読んで知識をつけ、身請けされたときに困らないよう備えろというのだ。蔦重にとっての自分は、救いたい吉原の女郎の一人にすぎないのかと思うと胸が苦しくなった。「馬鹿らしうありんす…」花の井は小声でつぶやくと、「せいぜい読み込みいたしんす」と言い捨て、足早に去っていった。

女心が分からず、事態が飲み込めない蔦重に、「バーカ! バカ! バカ! 豆腐の角に頭ぶつけて死んじまえ!」と、九郎助稲荷は思い切りなじりの言葉を浴びせるが、当然その声は蔦重には届かなかった。

○「狐さん、代弁してくれてありがとう」

このシーンは、九郎助稲荷の神様らしからぬ罵声に、視聴者の注目が集まったと考えられる。

吉原で苦しい日々を送る花の井にとって、ひそかに想いを寄せる蔦重との時間は、なにものにも代えがたい貴重なものだっただろう。蔦重も花の井のことは特別な存在と感じているとは思うが、平賀源内(安田顕)に語ったように、幼少の頃から女郎には死んでも手を出してはならないと叩き込まれたせいで、花の井を恋愛対象として考えたことはないのだろう。

SNSでは、「蔦重のクソボケトンチキニブニブ幼馴染!」「プレゼント贈ろうとした時にはときめいたのに…ときめきを返せ!」「瀬川の泣きそうな声と表情、悲痛な思いが伝わってきたし、しょうがないと分かっても蔦重のバカぁーて言っちゃった。狐さん、代弁してくれてありがとう」「瀬川さん、ほんとにほんとにかわいそう…」と、鈍感な蔦重にバッシングの雨が降り注いでいる。しかし、そんな2人の関係は、鳥山検校の登場によって大きく動き出す。花の井の激動の生涯は有名だが、物語ではどのように描かれるのか楽しみだ。

今回、蔦重が花の井に送った『女重宝記』は、全5巻の女性用の教科書。医師であり、仮名草子作者でもある苗村丈伯(なむらじょうはく)によって編さんされた。1692(元禄5)年に出版され、改訂を重ねて幕末まで刊行された。一之巻にはたしなみ、二之巻には祝言、三之巻には懐妊、四之巻には諸芸、五之巻には雑学が記載されている。当時のマナー本の決定版といえる本書は、この時代の女性たちにさまざまな知識を与えた。蔦重は花の井の幸せを願ってチョイスしたのは間違いないが、著しくTPOに反したプレゼントだった。九郎助稲荷に罵詈雑言を浴びせられても仕方ない。

●瀬川を求める客が殺到

3番目に注目されたシーンは20時10分で、注目度74.8%。瀬川を求める客が殺到するシーンだ。

蔦重の新しい細見によって明らかに客足が増えた吉原。蔦重は駿河屋の座敷で、吉原の地本問屋・耕書堂として旦那衆より歓待を受けていた。たらふく酒を飲まされた蔦重が座敷から1階へ下りると、義母・ふじ(飯島直子)にもからかわれた。皆、吉原に自前の地本問屋ができて喜んでいるのだ。

そんな折、店先では瀬川が目当ての男たちが押し寄せてきていた。男たちは一見でも瀬川に会える奥の手があると聞いてきたらしく、金に糸目はつけないからすぐに瀬川に会わせろという。ふじは慣れた様子で男たちを軽くいなし、他の女郎の売り込みを始めた。蔦重が店の外へ出ると、瀬川が自分に首ったけだと自慢げに話す男とすれ違った。「そりゃねえだろ…」蔦重は心底あきれた声でつぶやいていると、今度は平賀源内が現れた。源内も瀬川を目当てに吉原を訪れてきたようだ。

○「瀬川や松の井が過労にならないか心配…」

ここは、吉原をとりまく新たな問題に、視聴者の関心が集まったと考えられる。

忘八の宴会にまねかれ、一人前の男として扱われるようになった蔦重だが、どうもくすぐったい様子。蔦重の活躍によって吉原は客であふれ、自前の本屋を持つことができるよろこびに忘八たちも非常に上機嫌だった。しかし、客足が増えると今度は新たな問題が浮上。客の中には面倒な男も多く、とりわけ「強蔵(つよぞう)」と呼ばれる精力が強く、手荒い男たちに女郎たちの心身は削られてしまう。また、「掛け持ち」と呼ばれる接客スタイルも女郎には負担が大きく、一晩に数名の客からの指名があると、寝る間もなく各部屋を行き来し相手をしなければならない。松葉屋では、瀬川はもちろん、松の井(久保田紗友)やうつせみ(小野花梨)も消耗しきっていた。

SNSでは、「松の井花魁に責められた蔦重だけど、返す言葉もないよね」「こうやって、はっきり言ってくれる人がいてくれるのはいいことだよね」「瀬川や松の井が過労にならないか心配…」といった、女郎たちの境遇に関するコメントが多く集まった。新たな問題に直面する吉原だが、何か解決策を見いだせるのだろうか。

『べらぼう』では毎週、様々なゲストが登場しているが、今回はお笑いコンビ・サルゴリラの2人が出演している。瀬川に惚れられているというホラ話をしていたあの客だ。去る客(児玉智洋)と、懲りない客(赤羽健壱)で、「去る」と「懲りない」でサルゴリラにかけているようだ。また、毎週どこに出たのか分からないと話題を集めている、べらぼうのウォーリーこと尾身としのりだが、今週は回想シーンで登場している。

●初登場の鳥山検校(市原隼人)に「色気がヤバい」

第8話「逆襲の『金々先生』」では、前回に引き続き1775(安永4)年の様子が描かれた。

多くの客が押し寄せるようになった吉原や、蔦重と花の井のすれ違い。そして、忘八の逆鱗に触れた鶴屋喜右衛門と、今回もテンポよく物語が展開された。また、2週ぶりに老中・田沼意次(渡辺謙)も登場し、日光社参の日も近づきつつある。

注目度トップ3以外の見どころとしては、初登場を果たした鳥山検校(市原隼人)が挙げられる。盲人ゆえの優れた聴覚で瀬川が驚いたことを察したり、豪華な手土産を持参するなど、初見からすさまじい大物感をただよわせている。SNSでは、「鳥山検校の佇まいと気遣い、かっこいい!」「鳥山検校の只者じゃない感がすごいね」「鳥山検校からかもし出される色気がヤバい」と大きな話題になっている。瀬川の生涯に大きな影響を与える鳥山検校だが、『べらぼう』ではどのように描かれるのだろうか。

検校とは、盲人の職能団体「当道座(とうどうざ)」によって制定された官職。盲人の役職は上から順に検校・別当・勾当・座頭の四官があった。検校は高い社会的地位と、大きな権限を持っていた。

次に、幼少期の蔦重・柯理(からまる:高木波瑠)とあざみ(前田花)の回想シーンも注目を集めている。大切にしていた根付(ねつけ)を井戸に落としてしまった。あきらめきれないあざみに柯理が宝物である「塩売文太物語」を渡すというほほえましいエピソードだったが、この本の版元は鱗形屋。さすが老舗だ。根付は、江戸時代に使われた留め具。主に印籠や提げ物などのひもの先に付けられ、帯からつるして持ち歩くときに使われた。江戸初期は簡素なつくりがほとんどだったが、やがて装飾性も重視されるようになり、細かな彫刻が施されるようになり広く流行した。

柯理を演じた高木波瑠は、東京都出身の10歳でスペースクラフトに所属。すでに数多くのドラマ・CMに出演しており、大河ドラマは2021年『青天を衝け』、2024年『光る君へ』に続いて3度目の出演となる。『光る君へ』では、物語の重要人物・一条天皇の幼少期・懐仁親王を演じた。唐丸役の渡邉斗翔とともに、Wからまるは2年連続の大河出演だ。あざみを演じた前田花は、7歳でテアトルアカデミーに所属。大河ドラマは『べらぼう』が初出演で、今後の活躍が期待される。

今回のタイトルとなった、『金々先生栄花夢』は、黄表紙と呼ばれる新たなジャンルを開拓した作品で、黄表紙とは大人の知識人をターゲットにした笑いの文芸作品。金村屋金兵衛という田舎出身の若者が、目黒の粟餅屋で休んでいるうちに、富豪の養子に迎えられ、やがて金々先生と呼ばれて遊里で栄華な生活を送るが、手代や女郎にだまされて元の姿で追い出される夢を見て、人生を悟るという内容。作者は、のちに蔦重とも深く関わることになる恋川春町だ。

また、久々の幕府パートでは意次が松平武元(石坂浩二)を白眉毛となじるセリフが飛び出した。石坂さんの個性的な眉毛は、ネットでもたびたび話題となっていたが、とうとう公式でもイジられる日がやってきた。

きょう2日に放送される第9話「玉菊燈籠恋の地獄」では鳥山検校による瀬川の身請け話が持ち上がり、吉原で大きな話題となる。また、小田新之助(井之脇海)はうつせみと吉原を抜け出そうとするが、過酷な運命が2人を待ち受ける。