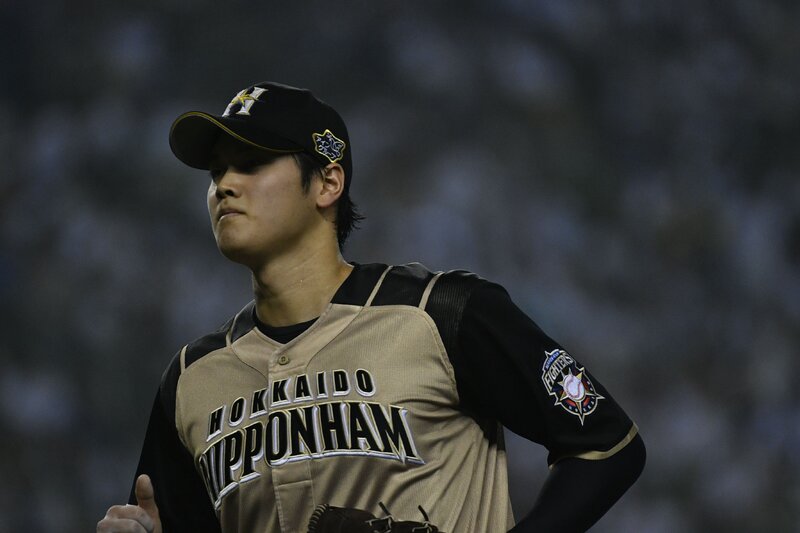

「野球に必要のないことはしない。誰から遊びに誘われても断る」大谷翔平の“人に流されない”私生活は10代から徹底していた〈チームメイトが証言〉

2025年5月25日(日)7時0分 文春オンライン

2016年7月10日、日本ハムは球団タイ記録となる14連勝をかけ、ロッテと対戦。その試合の前に行われたある「験担ぎ」とは——。ベストセラー『嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか』の著者、鈴木忠平氏の連載「 No time for doubt —大谷翔平と2016年のファイターズ— 」第3回の冒頭を紹介します。

大谷翔平は「いつも今いる場所は通過点」

『あのシーズンはほぼ二軍にいたんですけど、6月の終わりくらい、連勝中に一軍に呼ばれました。僕が合流してからもチームはずっと勝っていたので、ロングリリーフ要員の自分はほとんど出番がなくて。役割といえば盛り上げ役ですかね。昇格してすぐ、投手陣のウォーミングアップの前に一発芸をやったんです。そうしたら(試合に)勝って、そこからずっと毎試合ネタをやることになったんです。もちろん、投手として試合で投げたかった。でも、悩んでる時間がもったいないんで、悩むくらいなら行動しよう、自分にできることをやろうと思って、ゲームの前の晩に次のネタを考えていました。

(2016年の)翔平はチームを引っ張るような存在でした。1番ピッチャーとか、そんなことやるなんて誰も思っていないですから。ベンチから見ていてアニメの世界にいる気がしました。僕はドラフト同期の中で最年長だったんで、入団したばかりの時期は翔平とか同期の年下の選手を自分の車に乗せて、よく買い出しに行ったりしていたんですけど、翔平はその頃から野球に必要のないことはしないという感じで、誰から遊びに誘われても断って、そのうちに周りの人間は誘っても無駄なんだと悟っていく。人に流されないというか、自分の意志をはっきり持っていました。

翔平が手術をしたときですけど、彼が入院している病院に差し入れに行ったんです。そうしたら、翔平は病室のテレビでメジャーリーグの中継を見ていました。一緒のチームにいたんですけど、いつも今いる場所は通過点というか、目標はずっと高いところにあるんだなと感じていました』

(新垣勇人〔あらかきはやと〕)

7月10日の日曜日、札幌ドームのグラウンドでは選手やスタッフが輪になっていた。まだ開場前のスタジアムには静かで、それでいてピンと張りつめた空気が漂っていた。北海道日本ハムファイターズは敵地福岡で首位ソフトバンクホークスに3連戦3連勝した後も勝ち続け、6月中旬から始まった連勝を伸ばし続けていた。そしてこの日、本拠地での千葉ロッテマリーンズ戦に、球団タイ記録となる14連勝をかけることになっていた。

グラウンドにできた円陣には監督の栗山英樹やコーチングスタッフの姿もあった。誰もがこれから試合に向けてスイッチを入れていくのだが、新垣勇人にとっては、すでにこの円陣が大きな仕事の場であった。

事の発端は約2週間前に、新垣が今シーズン初めて一軍に昇格した日のことだった。チームに合流した新垣は投手陣の集まる中で挨拶をした。シーズン途中に二軍から上がってきた選手は誰もが慣習的にそうするのだ。

型通りの挨拶を終えると、投手陣のリーダー格である宮西尚生(なおき)に言われた。

「おい、何かやってくれよ」

新垣の「不可欠な験担ぎ」

同い年の彼は普段の付き合いから、新垣に人を笑わせる才能があることを知っていた。背中を押された新垣は、その場で人気アニメ「ちびまる子ちゃん」の父親の物真似をした。場が弾け、勝負の場に笑いが起こる。そしてその日、チームは試合に勝った。だから新垣は翌日も芸を披露することになった。

なぜ勝って、なぜ負けたのか。その理由を明確に説明できる者など存在しない。プロの勝負とは、それほど不確定要素に左右される。だからこの世界に生きる者たちは、たとえ微かでも縋れるものがあれば縋るのだ。

やがて、投手たちが妙に盛り上がっていることに気付いた野手たちが見に来るようになり、ついには栗山やコーチ陣も加わるようになった。ゲーム前に皆で笑う。大型連勝の初期に始まった新垣の芸は勝ち続けるにつれ、チームの中で不可欠な験担ぎになっていった。

元々人を笑わせることは嫌いではなかった。少年時代は関西の人気お笑い芸人の番組を欠かさず見ていた。初めて人前で芸を見せたのは高校時代、野球部の仲間たちに対してだった。恥じらいを捨て、人前で自分をさらけ出すことは、マウンドに立つ上でも役に立った。人を笑わせることは、投げることと同様に新垣にとって欠かせない自己表現であった。ただ、これほど毎日求められたのは初めてだった。

傍目には、おどけているだけのように映っただろう。だが新垣はチームが勝つ度、毎夜ホテルの部屋に戻り、眉間を緊張させて翌日のネタを考えていた。また明日も皆が待っている。追い立てられるようにインターネットから時事ネタや替え歌の候補を探した。それをアレンジすると動画に撮って、話し方や間を確かめた。時には作業が深夜に及ぶこともあった。そして胸の奥には忸怩たる思いも抱えていた。

新垣が一軍に合流したのは大型連勝が始まって3試合目だった。そこからの11試合をチームは全て勝っていたが、そのうち新垣が登板したのは1試合1イニングのみ。いつでもいけるようブルペンで準備はしていたが、お呼びはかからない。ビハインドを背負った場面でのロングリリーフ要員である以上、連勝中に出番がないのは仕方ないことだったが、投手としての葛藤がなかったといえば嘘になる。

投げたい。マウンドで力になりたい。

そんな鬱屈を抱えながら、新垣はコメディアンを演じ続けた。背中を押してくれたのはチームメイトたちの笑う顔であり、チームの勝利であり、中田翔や大谷翔平といった球界を代表する才能を持った選手たちが掛けてくれる言葉であったりした。

「カキさん、なんかやってくださいよ」

「カキさん、やっぱり面白いですね」

とりわけ大谷はよく笑ってくれた。

※本記事の全文(約10000字)は、「文藝春秋」2025年5月号と、月刊文藝春秋のウェブメディア「 文藝春秋PLUS 」に掲載されています( 鈴木忠平「No time for doubt 第3回」 )。

全文では、女房役として大谷を支えてきた大野奨太、およびプロ17年目のベテラン・田中賢太の試合中の思い、またふたりの野球選手としての軌跡についても詳細に描かれています。 「文藝春秋PLUS」では、本連載を初回からお読みいただけます。

(鈴木 忠平/文藝春秋 2025年5月号)

関連記事(外部サイト)

- 【さらに詳しく読む】投手復帰目前・大谷翔平の“二刀流”を作った「2016年のファイターズ」という原点【鈴木忠平氏連載「No time for doubt」記事まとめ】

- 「翔平を呼んでくれるか」栗山英樹の“常識破り”の秘策とは…日本ハム「逆転劇」が始まった前夜の会談《2016年の大谷翔平》

- 「ふざけんな」「だからバカ野郎なんだよ」栗山英樹が大谷翔平に激怒→大騒動に…“世界のオオタニ”が監督から厳しく𠮟責された“本当の理由”

- “世界のオオタニ”が田舎のコンビニに出現、いったいなぜ? 大谷翔平が明かす、数年ぶりにコンビニに入った驚きの理由「どうしても我慢できなくて…」

- 「分かっていますよ!」「できないんですよ!」大谷翔平がブルペンで声を荒げて怒り…“大谷担当記者”が明かす日ハム時代の秘話