島崎今日子「富岡多惠子の革命」【16】迷走

2025年5月8日(木)6時0分 婦人公論.jp

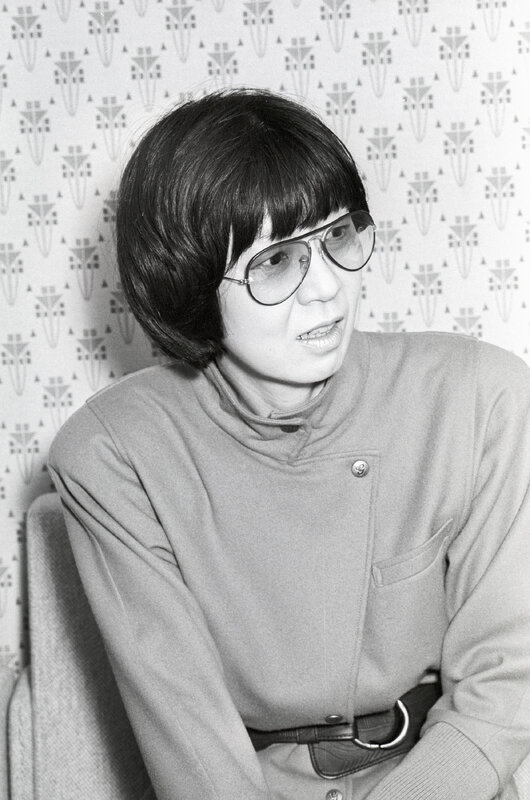

武智鉄二とはじめて会った頃(中央公論新社、1988年1月撮影)

戦後の日本文学史に決定的な影響を与えた詩人であり、作家であり、評論家であった富岡多惠子。54年を連れ添った夫・菅木志雄をはじめ、さまざまな証言者への取材をもとに、87年の生涯を辿る。

* * * * * * *

武智鉄二との出会い

日本中がバブル景気に湧く1987年8月、富岡多惠子は東京お濠端の国立劇場で上演されていた近松座「けいせい仏の原」に出向き、武智鉄二とはじめて対面した。

歌舞伎の再検討を目指した前衛的な演出、「武智歌舞伎」で中村扇雀(後の四代目坂田藤十郎)ら関西歌舞伎の若手俳優を育て、稀代の演出家として知られる武智鉄二。古典芸能に精通し、映画界にも進出して谷崎潤一郎原作「白日夢」や、わいせつ議論で話題になった「黒い雪」など問題作を発表する一方で、自民党から参院選に出馬するなど、毀誉褒貶の激しい昭和の傑物である。

富岡は10代のころに武智歌舞伎を見ており、篠田正浩監督作品で近松の浄瑠璃を映画台本にするなかで、武智の著書から多くを教えられて、「思想家」武智鉄二に興味を抱くようになったという。初対面で、評伝を書かせてもらいたいと告げている。3カ月後に対談に招かれて対談集を刊行することになるのだが、武智は対談後に病に倒れ、亡くなってしまう。

このころ作家は、会う人会う人に武智のことを夢中で話したものだ。編集者はもちろん、出会ったばかりの心理学者、小倉千加子にまで「あんた、ナンバて知ってるか」と、武智歌舞伎の基礎となる、農耕民族である日本人本来の動作、右手と右脚、左手と左脚が同時に出る動きをやってみせたりした。

〈人間を感動させる芸能・芸術とふたたび出会うためには、「ナンバ」の理論化は必定のものだっただろう。それは、芸能の原点が「農の原理」に立っているとの確認であった〉(武智鉄二、富岡多恵子『伝統芸術とは何なのか−−批評と創造のための対話』、1988年)

対談本の校閲と脚注を引き受けたのは、富岡が武智鉄二と邂逅した瞬間、そこにいた、のちに作家となる松井今朝子である。松井は早稲田大学演劇科の修士を修了して松竹で歌舞伎の企画制作に携わったあと、当時は編集プロダクションを興していたが、武智に乞われて演出助手を務めていた。「けいせい仏の原」の台本には、木下順二と並んで松井の名前がある。

「朝日新聞」の文芸時評に名前が

初対面のときは、富岡の「白光」が発表されたばかりだった。富岡の大ファンだった親友から掲載誌の「新潮」をたまたま借りて読んでいた松井は、武智が席を立った折、「盛岡にお住まいなんですか?」と作家に声をかけてみた。すると富岡は「なんで? 今は住んでないけど、なんでそんなこと聞きはるの?」と訊ね、松井は「『白光』を読ませていただいたので」と答えた。「白光」は富岡の夫、菅木志雄の故郷で、夫妻が夏を過ごす山荘がある盛岡周辺が舞台となっていた。

松井は、自ら願い出て武智と富岡の対談に立ち合った。富岡は松井を自分のファンと思って胸襟を開いたようだが、松井は親友に富岡のことを話してあげたくて会えるチャンスをつくったのだ。ところが対談を聞き、意見をはさんだりするうちに、松井のほうもすっかり富岡に親しみを覚えるようになっていく。

それは、たとえば大阪出身の武智が「僕は他人と仲よくするために、わざと喧嘩を売ってるつもりだったんだけれど、それがなかなか理解してもらえない」と言うと、富岡は「私は大阪の人間やからようわかります。つまり、八右衛門みたいなもんですよね。ああいうのは大阪人じゃないとわからないですよね」と、近松の「冥途の飛脚」に出てくる悪党の名前を出したりするからだった。

「私は京都生まれですが、母親が大阪出身なので、その話がすぐピンと来たんですね。富岡さんは最初から打ち解けやすい、話しやすい方でした」

そのとき富岡は52歳、53年生まれの松井は33歳だった。

3度の対談を終えたあとに膵臓ガンが見つかった武智は、88年7月に75歳で没した。師を失い道を歩いていてもふいに涙があふれてしまうほど心身が弱っていた松井は、9月27日の「朝日新聞」夕刊に載った文芸時評に自分の名前を見つけて度肝を抜かれた。そこに師が危篤状態のとき依頼され、学会誌「歌舞伎−−研究と批評」に書いた浄瑠璃論が評されていたのである。評者は富岡多惠子。

「主に純文学を対象としたあの欄に歌舞伎の研究誌が取り上げられるなんて、異常なことですよね。私にとってものを書くことでしか自分を支えられないという思いで書いたものでした。あとで富岡さんも、『なんでこんなものを取りあげたんだと言われた』とおっしゃっていましたが、不安定な私を見守ってくださっていたんでしょう。嬉しいような怖いような、不思議な感情を持ったことを覚えています」

「あんた、小説書きなさいよ」

11月に『伝統芸術とは何なのか』が刊行されてからもふたりは芝居を観たり、ご飯を食べたり、2カ月に1度くらいの頻度で友だちのように会っていた。しゃべることはいくらでもあった。師の評伝を書いてもらうのが目的の松井は資料や年譜をせっせと渡したが、作家はうなずかず、ついには「あんたが書きなさい」と言い、ケンカになったりもした。

富岡から驚嘆する言葉をかけられたのは90年9月、近松座がこんぴら歌舞伎公演を行ったときだった。「一緒に行こ」と言われて、香川・琴平へ同行した。松井の遠縁にあたる中村扇雀が贔屓にしていた敷島館に泊まり、金丸座へ向かう琴平の道を歩いていると、富岡がスーッと後ろに回って電柱の横に立ち声をかけてきたのだ。

「あんた、小説書きなさいよ。私が後押しするから」

夢にも思ったことがないことを言われたショックで、松井の記憶にはそのシュールな光景が焼きついたままだ。

「武智先生に死なれて第二の多感期というか、ある種の硬い皮が弾けるような状態の私をご覧になっていたからかもしれませんが、そのときは、えっ、この人なにを言ってるんだ!! と思ってね。早稲田の文学部なんかに行ってると小説を書きたいひとは山のようにいますから、小説を書くと聞いただけでいささかうんざりする気持ちだったんですよ」

出会ったころから富岡は、「もう小説は書けないから、60歳になったらやめるんや」と言っていた。読むならもっぱら純文学だった松井に向かって、こんな話もした。

「小説家は、どんな小説家でもえらいと思う。エンターテイメントを軽蔑しているわけやなくてね。でも、山村美紗さんのようなエンターテイメントは私には書けないの。ただ私にはもうちょっと売れる方向性もあったけど、編集者があるとき進ませる道を間違えたんや」

デパートを歩いていて、「今度、原稿料をもらったらこれ買う」と毛皮のコートを手にし、「純文学を書こうがなにを書こうが、私も含めて作家はみんな俗物でっせ」と言ったこともある。

そんな富岡が、松井を本気で小説家にしようと考えたようで、「小説書きなさい」と口説きにかかったのだ。

「私には味方がいないのよ。あんたが小説家になって私の味方になってほしい」

文壇での「事件」

作家が「朝日新聞」の文芸時評の評者だったのは、その2年前の1988年。2年の依頼を固辞して「1年だけなら」と引き受けた仕事だが、そこでの出来事は疲弊することが多かったのではないか。書く度に何らかの反響があり、中盤には「事件」も起こっている。

88年6月の時評で富岡は、第1回三島由紀夫賞を受賞した高橋源一郎『優雅で感傷的な日本野球』を取り上げて、大江健三郎や江藤淳らの選評の内容を皮肉ったうえで、作品を内輪の言語で書かれた小説と批判した。

〈この手の、良くいえば「親密な」サークルだけに通じる符号性をアテにした言葉で書かれる文章は、いかに自由な口語体に見えはしても、音声、意味ともに周縁にひろがろうとする言葉の機能を自閉させる〉(「朝日新聞」1988年6月27日)

約2週間後、高橋源一郎の「『内輪』の言葉を喋る者は誰か——富岡多恵子さんへ」が、「朝日新聞」に大きく掲載された。高橋は「内輪」の言葉の多用に批判的意味をもたせた、純文学もまた内輪の言葉で語られてきた、と続けた。

〈確かに、その「小説」に使われている言葉は、僕の使う言葉ほど「内輪」でも「自閉的」でもないかもしれない、あるいはずっと豊饒(ほうじょう)なのかもしれない。だが、僕にとっては、その傲岸(ごうがん)なナイーヴさ以上に「内輪」なものは存在しないのです〉(「朝日新聞」同7月14日)

この出来事は文壇でも富岡ファンの間でも話題になったが、富岡がどう感じたかは書いたものも語ったものも残っていない。夫の菅木志雄は、反論が載った日、「大したことじゃないよ」と妻に声をかけたというが、気分の浮き沈みが激しく、躁鬱傾向があった作家にとっては強いストレスで、「味方がいない」と感じる遠因になった可能性はある。

文芸時評と同時並行で「群像」に連載していた『逆髪』が90年春に刊行されたものの、『波うつ土地』のような反響や期待した以上の評価がなかったことも、作家の孤立感に拍車をかけたようだ。松井に吐露している。

「これでやっと小説らしい小説を書けたと思ってたんやけれど、みんなわからないと言うたんがショックやった」

松井が「富岡さんの小説って、小説というよりも詩と評論の合体ですよね」と言うと、「今は小説が評論で、評論が小説になる時代なんですよ」と明言したこともある。

「私はこの言葉に妙に触発されたのか、時代小説を書きながら時事評論をしたがるようなところがありますね」

1990年、菅木志雄展の会場で(写真提供:神奈川近代文学館)

「分身」への頼みごと

ちょうど、富岡が上野千鶴子、小倉千加子と「男流文学論」の読書会にとりかかっていた時期でもあった。その話を聞かされた松井は、「だんりゅう? 暖流文学論? それはなんなのか?」ととっさに首を傾げた。

「それくらい私は文学界に疎かったんです。あとになって時代小説を書き出したとき、記者会見で『女性で時代小説を書くというのはどういう気持ちなんですか』と聞かれて、文学界ってジェンダー意識の強いところなんだってびっくりしたほどです。私がいた演劇界というのは、女らしい女優さんが男っぽい性格だったり、逆に男優は女性的だったりするのが当たり前という意味でも、すごくジェンダーレスな世界で、私自身もジェンダーをほとんど意識していなかったから、全く違う世界の問題としてそれを捉えていた気がします」

「男流文学論」の読書会が京都で行われるという前日に、松井は、実家である祇園の料亭「川上」へ作家を誘った。富岡は料理を堪能し、隣のバーでジントニックをグイグイと空けて、またも松井を唖然とさせることを口にしたのである。

「明日の読書会にあんた来てくれへん? あんたが来て、それを全部壊してくれない?」

無論、松井は断ったが、富岡が突然鬱になってそのときの読書会は取りやめになったと、あとで知らされた。

「私のせいで鬱になられたのかと妙な責任を感じたほどです。文学界とは無縁だった私にも、なんだか迷走されているように映っていました」

自分で仕掛けたものの、このときの富岡は、「男流文学論」を投げ出したくなっていたのだろう。師を失った松井が混迷の最中にいた時期に、作家も文学者として葛藤し、引き裂かれていたのである。

尊敬する武智鉄二の愛弟子で、同じ関西の言葉で好きな歌舞伎や浄瑠璃を語り合え、臆することなく自分としゃべる松井に、富岡は「あんた、若いころの私に似てる」「あんた、怖いわ」と言ったという。身内か、自分の分身のような気持を抱いていたようで、さらに松井を仰天させることを頼んできた。

「私と菅は年が離れてるから、私のほうがはよ死ぬと思うの。あんた、私が死んだら菅と結婚してくれへん?」

松井は、富岡が歌舞伎座へ同伴した菅に一度だけ会っていた。

「そのときは、背のスラッと高いなかなかいい男だなと思った記憶がありますが……。富岡さんに対しては、また唐突になにをわけのわからないことを言うひとなんだと呆れてました」

この話を菅にすると、菅は切なそうな表情をした。

「僕があのとき『松井さんって感じのいいひとだね』と言ったのを、多惠子さん、覚えていたんですね」

小説家デビューで断たれた関係

富岡の松井への愛は、自分の担当編集者を遣わすという形で表れた。岩波と筑摩の編集者が松井のもとに「小説を書いてください」とやってきたのである。

「もう、はぁ? って感じで、どんどん富岡さんが先行してそんなことをなさるので、とうとう、小説家ってものを私はそもそも認めてない人間なんだということをハッキリ言わなければいけない気持ちになって、『役者も小説家もひとに愛されたくてしょうがないひとがやってる商売で、役者は愛される自信のあるひとがやっていて、小説家は愛されたいけど愛される自信のないひとがやってる商売だ』なんてひどいことを面と向かって言いました」

それでも続いていた作家との縁がプツリと切れたのは97年、松井が富岡の知らないところで『東洲しゃらくさし』を書いて、小説家デビューしたときだった。歌舞伎の啓蒙書のようなつもりで書いた作品が評判を呼ぶと、富岡は出版されたその月に、名前こそ出さなかったものの「朝日新聞」のコラムにあてつけるような批判を書き、「なんで写楽なんや。なんで純文学書いてくれないの」と電話を寄こした。84年に、池田満寿夫が『これが写楽だ』を書いていた。

「またも、はぁ? という感じでした。エンターテイメントを軽蔑してるわけではないと私に言った方が、なぜ私みたいな人間に純文学を書けと言われるのか。なんで写楽なのかと因縁つけられてるみたいな感じなのもいい加減イヤになってきて、『もう二度と電話してこないでください』と言いきりました」

「朝日新聞」の文芸部記者から富岡が松井の活躍を喜んでいるとの話は聞いていたものの、以来、すっかり関係は絶っていた。ところが、2015年、引っ越してごくわずかなひとしか知らない自宅の電話が鳴って、「今朝子?」と地の底をはうような暗い声が聞こえてきたのである。松井は苦笑する。

「まるでホラーのような怖さがありました」

20年ぶりの邂逅

富岡は、松井が1年前に上梓した武智鉄二の思い出を綴った『師父の遺言』を「よく書いた」と大層ほめて、「会おうよ」と岩手の山荘を閉じてから購入した琵琶湖畔の別荘へ誘った。富岡は松井に連絡できる機会をずっとうかがっていて、1年逡巡してやっと電話できたのだろう。

20年弱ぶりに会う富岡は、マンションの一室で近所で買ったというお惣菜を用意して待っていた。書かなくなっていた富岡は80歳で、直木賞はじめ数々の文学賞を受賞していた松井は62歳になっていた。

「今になってみると、富岡さんの『あんた小説、書きなさい』は言霊だったかもしれないと思います。私も実際、小説を書いてみると、小説のなかに人生で出会ったひとの面影を投影できるんですね。ひととの出会いをそういうふうに再現する方法もあるんだと思えて、ずっと小説を書き続けてきたんですけど。でも、富岡さんが思っているような小説では全くないところがミソなんですが」

このときは、会わなかった時間を忘れるほど、忌憚のないおしゃべりを堪能した。

「ずっと会っていたころと全然変わらなくて、陽気で、しゃべりやすい富岡さんでした。私と会っていたときは、『私は鬱だ』とおっしゃいながら、いつも明るかったから、そんな病気とはわからなかった。でも、非常に知的でありながら、すごく幼いところや、それでは収まりきれない強い情念みたいなものが一方にある。ああいう方が自分を保つのは大変だったと思います」

「また会おうね」と約束して別れて、遠慮があって会えないままに時間は過ぎてゆき、2023年4月10日、松井は突然富岡の訃報に接することになる。知らせを聞いたその夜が通夜だったため、とにかく書きかけの原稿を手にし、果てしなく遠く感じた伊東の斎場まで出向いた。知った文壇関係者の顔は見当たらず、供花も講談社が目についたのみ。

遺族挨拶に立った菅によれば、富岡は晩年家にこもり、徐々に食事を摂らなくなって自ら死に向かっていったようだった。松井は、即身仏を書いた「雪の仏の物語」と、もうひとつの富岡作品「弱肉」を思い浮かべずにはいられなかった。自分は絶対自殺はできない、と書いてあったはずだ。

お棺のなかの富岡は、なんらかの憤りを抑えた不機嫌そうな顔をしていた。

※次回は5月15日に公開予定です。

(バナー画提供:神奈川近代文学館)