島崎今日子「富岡多惠子の革命」【18】詩人と小説

2025年5月22日(木)6時0分 婦人公論.jp

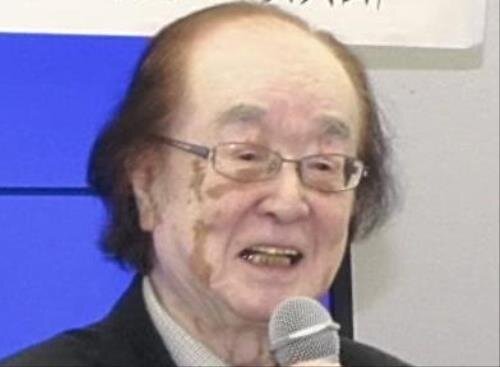

自宅の書斎にて(写真提供:菅木志雄氏)

戦後の日本文学史に決定的な影響を与えた詩人であり、作家であり、評論家であった富岡多惠子。54年を連れ添った夫・菅木志雄をはじめ、さまざまな証言者への取材をもとに、87年の生涯を辿る。

* * * * * * *

日本語を背負った詩

平田俊子が現代詩に興味を抱いた10代の終わりごろ、富岡多惠子はもう小説を書いていた。それもあってか、平田が憧れた女性詩人はまずは白石かずこだった。

「大きな風が吹いているような作風に圧倒されました。ビリー・ホリデイになり代わって書いた『ハドソン川のそば』などスケールが大きくて、どうしたらこんな詩が書けるんだろうと不思議でした。白石さんの詩は宇宙に言葉を放つようだったし、異国の風景も見せてくれた。富岡さんの詩は日本や日本人的なものを背負っていた。私は田舎で育ったせいか、白石さんの詩の都会的な雰囲気に惹かれました」

平田のもとに筑摩書房の編集者を通して富岡から全集の月報を書いてほしいと依頼があったのは、懇意にしていた詩友・伊藤比呂美に誘われたアイルランド旅行から7年ほどがたったころだった。意外だったがおそるおそる引き受けた。富岡の詩を読み直し、改めてその魅力を痛感することになる。

「白石さんとはまったく違う魅力ですね。白石さんがジャズなら、富岡さんは歌謡曲。子どものころから歌舞伎や文楽などの古典芸能に親しんでこられたからか、詩の中に芝居っ気を感じることもあります。言葉でかっこよく見得を切ったりね。詩ってこんなに大胆に書いていいんだと勇気づけられました。恋愛詩も多いんですが、ふたりきりの世界に充足しているのではなくて、ふたりを取り巻く世間が背景にある。と同時に、『女性らしく』ではなく『自分らしく』生きようとする主体が常にいる。そういう描き方が新鮮でした。啖呵を切るような、きっぱりした口調で書かれているのも痛快だった。『物語の明くる日』という詩集なんて、たった一編の長い長い詩ですよ。一編で一冊。そんな大胆なこと、ようしはるわ」

平田が月報を頼まれたのはちょうど現代詩文庫を刊行する時期だったので、無理だろうと思いつつ、編集者を通して富岡に解説を頼んでみた。

受けた富岡は、平田の詩と戯曲に〈おもしろすぎて〉〈(言葉の)キレがよすぎる〉と言及し、アイルランドの思い出に触れ、「注文」という名の助言を書いている。

〈おもしろい詩やエッセイも、もちろんたくさん書いてもらいたいが、一方、好きな詩人の評伝を書かれたらどうだろう。評伝は、伝記的な部分で、人間への読みこみで小説的な楽しみがあり、作品批評をすることで、詩を「書く」のでなく「読む」楽しさを知ることができるからである〉(現代詩文庫『平田俊子詩集』1999年)

編集部にファクスで送られてきた富岡の手書き原稿のコピーが、今も平田の手元にある。

「力強いのに流れるようなきれいな字で惚れ惚れします。やはり手書きはいいですね。富岡さんの言葉のひとつひとつをありがたく受け止めました」

「私が私が、ではあかんで」

『富岡多惠子集』と『平田俊子詩集』が刊行された1999年は男女共同参画社会基本法が公布され、日本でピルが解禁された年である。伊藤比呂美は、この年、『ラニーニャ』で、野間文芸新人賞を受賞する。2人の娘を連れて日本を出た女性が、南カリフォルニアで暮らす日々を描いた作品集。

伊藤は、富岡が選考委員のひとりだったと知って、93年のネパールの旅以来、音信不通だった作家におずおずと電話をかけてみた。

「富岡さん、伊藤比呂美です。ありがとうございました」と最初の挨拶が言い終わらないうちに、富岡のガサガサした怒声が降ってきた。

「あんたなぁ、あんなこと書いてたらあかんで。『私が、私が』って、そんなものを書いてたってなんにもならへんで。私は、あれは、小説とは認めてへんからね」

富岡は、34歳のときに書いた自身の最初の小説を、編集者への手紙で「prose(おそらく小説というのははばかられるので)」だと突き放している。才能を認めた年下の詩人が44歳になって書いた小説にも、厳しかった。そのときの選評「共通語化とは」に、こうある。

〈今回は七冊の本を読んだ。程度の差こそあれ、私的言語の領域を自己肯定するものがほとんどで、勝手にいうとれ、といいたくなるものもあった〉〈幼児のごとく、ねえねえ聞いて聞いて、と訴えてきても、親か恋人ならいざ知らず、「読者」はボランティアではないのである〉(「群像」2000年1月号)

「勝手にいうとれ」や「読者はボランティアではないのである」には笑ってしまうが、ほとんど伊藤へ向けての言葉だろうし、とすればそこには親和性も感じられる。ただ、厳しいといっても選考委員のなかで富岡だけが厳しかったわけではない。柄谷行人などは〈現在、どの文学賞の受賞作もひどく、選考委員もお粗末である〉として、今回で選考委員を辞めると宣言していた。

精神的な落ち込みからはすっかり立ち直っていた伊藤は、受話器から聞こえてくる富岡の否定も叱咤も想定内だったので、それほどダメージがあったわけではない。それでも、「わかりました〜」と電話を切ると、これを最後に富岡と会うことも、富岡作品を読むこともなくなった。

「ただ、『私、私はあかん』ってこと、それは言われてむちゃくちゃよかったんです。すっごくよかったんです」

詩壇と文壇

当時の伊藤は、離婚したばかりのシングルマザー、自分の稼ぎで子どもふたりを育てていかなければならなかった。現在もだが、そのころも詩作だけでは食べていけない詩壇の事情は、池田満寿夫と別れた富岡がエッセイを書き、小説を書くようになった30年前となにも変わっていない。だから小説と真摯に向き合い、娘たちを食べさせていこうと考え、「群像」で何作かを発表したのだが——。

「どれもこれも思うように書けなかったんですね。やっぱり、詩人、とくに私は自分からオブジェクト(対象)を見る距離感が必要で、そうすると、『私』という一人称しか使えないんです。詩人として培った言語能力を生かそうとした結果の『私が』だったので、戦略的にそれを使ったところがありました。だから富岡さんに言われて、『それは考えた末ですよ』と言いたかったんだけれど、富岡さんにあそこまで言われるとこたえるから、また考えるんですね」

考えてもなかなか「私が」が外せなかった伊藤は、「私」を私ではなく、他者にしてみることにした。調べて調べて調べて、苦労して苦労して書き上げたのが、「スリー・りろ・ジャパニーズ」だった。

「それはとてもいい経験になりました。でも、私、それを書き終えたあたりで、嫌になっちゃったんですよ。小説って何だろう、よくって芥川賞候補でしょ。芥川賞って、新人賞なんですよ。私、詩人としてキャリアあるんですよ。なのにここからはじめるのかと思ったら、嫌になるんですよ」

富岡は3度、芥川賞候補になり、途中「降ろしてください」と言ったほどで、いずれも受賞しなかった。伊藤も98年「ハウス・プラント」、99年「ラニーニャ」と2度芥川賞候補となって、獲っていない。

「2回落っこちると、もう二度とやるかみたいな気になるんですよ。しかも、毎日書いても満足いくものは書けないから、思ったほど稼げません。富岡さんだって詩であれだけ人気があって、エッセイで稼いでいて、小説家になったら収入減りましたとおっしゃっていました。

その上、どこまでいっても私たちは『詩人の小説』って言われるんですよ。まるで移民です。『丘に向ってひとは並ぶ』なんて、あれはリズムは詩人の小説で、そこがすごかったのにね。実生活で移民として苦労しているのに、キャリアでも移民として一からはじめるのかって嫌になりました。しかも、文壇って詩壇に比べてうんと大きいんですね。野間賞もらったときの授賞式なんか、あらゆる編集者が、面白いくらい文壇の大作家のことしか見ていなかったし。でも、ほとんどのひとは、富岡さんも、向こうの世界に行くと帰ってきませんね」

スケッチする富岡多惠子(写真提供:菅木志雄氏)

耳元で響く声

富岡は詩に別れを告げたあと小説へ向かい、76年に出た「現代詩手帖 5月臨時増刊 富岡多恵子」で八木忠栄の求めに応えて10篇の詩を発表したきりである。詩に戻った伊藤は、なぜこの10篇に、『厭芸術反古草紙』を読んだときのような興奮は感じられなかったのか、よくわかった。

『厭芸術反古草紙』の「はじめてのうた」のラスト。

クラナッハの

なめらかな女の

繊細な陰毛

アクア アクア

水をください

水わりではない

わたしはどこへもいかなかった

「なんで、どこからアクア、アクアって出てくるんだ? 最初の3行はつながっていて、あとは一行一行がまったくつながってないんですよ。本当に意味がない。でも、意味がある。どこかスポーンと抜けた感じがして、開けた空の下にいてゴクゴク水を飲んでいるような読書体験でした。現代詩でこんなことやったひとは、他に誰もいません。私はこの富岡さんに衝撃を受けて、富岡多惠子を身体にいれて書いてきたんです。でも、小説を書いている富岡さんの詩には、こうした飛翔感がなくなっていた。つまらなかった。散文っていうのは、一行一行がつながっていて、つまり歩いていく感じだから。ああ、富岡さんは小説家になったんだなと思いました」

小説に背を向けた伊藤は、2006年に長編詩『河原荒草』で高見順賞を受賞、翌07年に出した『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』で萩原朔太郎賞と紫式部文学賞を受賞する。富岡が行きそうなところには顔を出すことさえ避けていた伊藤なのに、書いているあいだはいつも耳元で、富岡の「私が私が、ではあかんで」という声が鳴り響いていた。

「『とげぬき』のときが、一番聞こえていた気がします。あの作品は『私が私が』の集大成で、ずっとやってみたかった説経節を現代詩でやってみたんです。で、『私が私が』を突き詰めたらどうなるか。富岡さんの声に反するように『私が私が』を過剰にしていくと、『私たちが』になったんですね。富岡さんに、私はやりましたよ! と言いたかったです。まあ、説経節は近松以前の文楽の初期型で、つまりは富岡さんに教えてもらったことなのでえらそうには言えませんが」

伊藤と出会う前、47歳のときに書いた富岡の「近松の浄瑠璃」という随筆がある。子どものころから聴いていた近松を、高校生のときに国語の教科書で読むことで言葉が音楽を持っていることを知って感動したとあり、続ける。

〈三十歳をすぎたころからの四、五年は、詩への愛着と未練、散文小説への欲求と足ぶみで、なにがなんだかわからないのだった。詩から散文への道筋は、高校の時「生物」で習った術語をかりると言葉の系体(ママ)発生の道筋であり、自分の言葉の個体発生もそれをくり返している実感のようなものがあった。そのころに、近松の本を、今度は学校の先生にいわれるのでなく、自分から読んだのだった〉〈何度か、好きなものやおもしろいものをくり返して読むうちに、語りもののおもしろさと、語りものを読むむつかしさに気がついたのだった。しかし詩から散文ヘとひとりで道行する者には、語りものを読むのは貴重な体験であった〉(『はすかいの空』1983年)

作家が20歳離れた詩人へ、「文楽、観なはれ」と言った理由だろう。散文から再び詩に戻った詩人にも、その助言は大きいものであったということになる。

伊藤は、『河原荒草』も、『とげ抜き』も富岡に送呈している。反応はなにもなかった。

逃れられない背後霊

2004年、富岡多惠子が日本芸術院賞を受賞した年、平田俊子は、詩集『詩七日』で、萩村朔太郎賞を受賞する。選考委員のひとりが富岡で、受賞を強く推した。

平田は、にこにこと笑って語る。

「富岡さんは、整然とした、詩らしい詩には興味がなかったのではと思うんですね。私は、おそらく富岡さんの影響もあって、詩らしくないものを書いてきた。そういうところを面白がってくださったんだと思います。町田康さんが朔太郎賞を受賞したときも、富岡さんが強く推されたように聞きました」

平田が富岡と会う機会はそれからもそう多くはなかった。そのなかでも忘れられないのは、高齢になった白石かずこのパーティーでの出来事である。スピーチに立った谷川俊太郎が、「かずこさんがいつまでも若々しいから、同い年の僕は安心して歳をとれない。かずこさん、もっと歳をとってください」と白石の若さを言祝いだ。そのあとスピーチしたのが富岡だった。

富岡はマイクの前で谷川を叱った。

「歳をとらないためにかずこがどれほど努力してるのか、わかっているんですか!」

会場はシーンとなった。

「まさに『おやじ太鼓』。谷川さんのスピーチが富岡さんの逆鱗に触れたようでした。富岡さんは自分の思いを正直におっしゃったんでしょうけど、会場の雰囲気は一変し、みんなどうしていいかわからなくて嵐が過ぎるのを待つ感じでした。谷川さんがお気の毒でした」

それからしばらくした2008年2月、ドイツ文学者の川村二郎の告別式が、平田が富岡と会った最後となった。富岡は平田を見つけると「こんなところでしか会われへんなあ」と笑いかけた。

平田俊子は、富岡が47歳で書いた評伝『室生犀星』を幾度か読み直している。

「富岡さんの分析に相槌を打ちながら読んでいます。犀星は寂しい境遇で育ちましたが、同郷の教師だった女性と結婚し、子どもも生まれ、猫を何匹も飼いました。朔太郎のような美男子ではないけれど、愛情深くて、病気で半身不随になった妻の面倒も最後までみました。こっそり浮気もしてましたけどね。俗っぽいところや人間くさいところがたっぷりある人で、富岡さんはそういうところに惹かれたのではないでしょうか。富岡さんと同じように詩人として出発し、のちに小説に移ったことにも感じるものがあったのでしょうね。気力や体力が漲った時期でないと、こういう評伝は書けないように思います。私が犀星ファンということもあって、読み直すたびに圧倒されます。富岡さんの詩や小説ももちろんいいけれど、エッセイや評論なども読んでると血の巡りがよくなります。『室生犀星』は富岡さんが残した重要な作品の一つではないでしょうか」

伊藤比呂美は、どこまでも背後霊のような富岡から逃れられなかった。早稲田大学で詩学を教えたときは、見込みのある女子学生には「富岡多惠子を読め」と勧め、富岡に導かれるように『石垣りんの詩集』を編み、森鴎外の伝記を書いてきた。

「ああ、富岡さんが言ってたなぁと思って、やんないとなぁ、向かい合わないとダメだと思ってね。今思えば、親のようなもんですね。うちの娘もそうですが、親だからこそ反抗して、反抗して。親だからひどい目に遭わせたとも思うし。見たくもない親ですけどね。アッハハハ。

ネパールのとき、大使館のディナーで呼ばれたんですね。ああいうとこって、食前酒が出るでしょ。『どうしたらいいんですか』と聞いたら、富岡さんは『こういうときはシェリーにしなはれ』って。シェリー、シェリー。いまだに覚えてますよ、こういうときはシェリー」

2023年4月8日、訃報を聞いた日、伊藤はたまらず古本屋サイトを開き、『富岡多惠子集』全10巻を 5万8000円で買った。

※次回は6月1日に公開予定です。

(バナー画提供:神奈川近代文学館)