ただでさえ巨大な木星だが、かつては今の2倍の大きさだった

2025年5月25日(日)20時0分 カラパイア

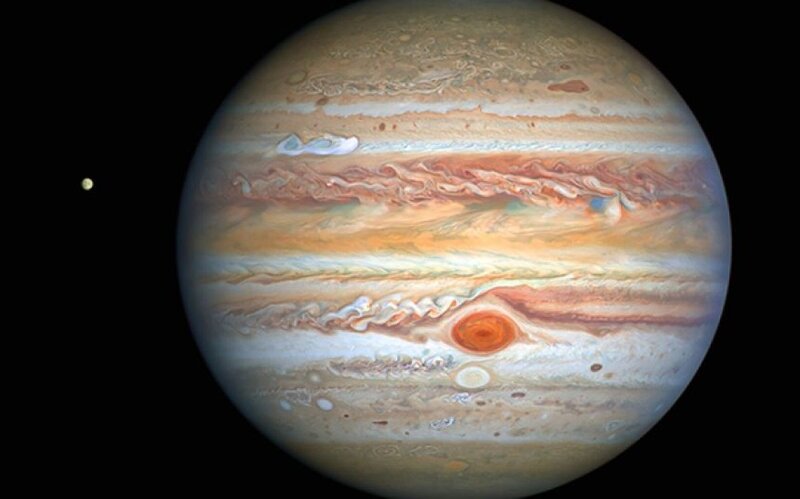

木星 NASA

太陽系で一番大きい惑星と言えば木星である。実に地球の11倍の直径を持ち、質量は318倍だが、かつてはもっと巨大だった。

太陽系が形作られた原始の時代、現在の2倍の大きさだった可能性が高いという。その圧倒的なサイズから生じる磁場は、なんと今の50倍もあったと推定されている。

木星の重力は、太陽系の惑星の材料となったガスと塵の円盤や、惑星の軌道を形作るうえで大きな役割を果たした。

それゆえに「太陽系の建築家」とも呼ばれるこの巨大ガス惑星の過去を知ることは、太陽系がどのように誕生したのかを知ることにもつながる。

原始の木星の大きさは今の2倍、地球2000個分

2025年5月1日時点で、木星の衛星の総数は97個となったが、この新発見の鍵になったのは、木星の衛星「アマルテア」と「テーベ」だ。

これらはそれぞれ内側から3番目と4番目に位置する小さな衛星だが、軌道がわずかにズレているという特徴がある。

木星ととても小さな衛星アマルテア(黒い点の部分) image credit:NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS[https://www.nasa.gov/image-article/nasas-juno-mission-spots-jupiters-tiny-moon-amalthea/]

カリフォルニア工科大学のコンスタンティン・バティギン氏とミシガン大学のフレッド・C・アダムズ氏は、この軌道のズレを解析し、太陽系最初の固体が形成されてから380万年後における原始的な木星の大きさを逆算した。

その結果、木星の半径は現在の約2倍、体積は地球2000個分に相当しただろうことがわかったのだ。さらに木星の磁場は、現在の50倍も強力だったろうと考えられるという。

原始の木星の磁場は現在の50倍も強力だった可能性がある/Credit: Credit: K. Batygin

太陽系の転換期はどのような状況だったのか?

この分析が重要なのは、従来の惑星形成モデルにありがちなガスの不透明度・降着率・重元素コア質量といった不確定要素を利用していない点だ。

そうしたあやふやなものの代わりに、木星衛星の軌道力学と角運動量保存という、直接測定できる物理的な量から過去の木星の状態が算出された。

その結果描き出されたのは、周囲にあった原始太陽系星雲が蒸発した瞬間であり、惑星を形作る材料が消え去り、太陽系の原始的構造が固定された転換期における木星の姿だ。

今回明らかになったことは、岩石・氷コアが急速にガスを取り込むことで木星などの巨大惑星が形成されたという、既存の惑星形成理論をも裏付けてもいるという。

バティギン氏は、「木星の始まりの瞬間は依然として謎に包まれていますが、本研究によりその重要な発展段階の全体像がぐっと明らかになりました」と、ニュースリリース[https://www.caltech.edu/about/news/jupiter-was-formerly-twice-its-current-size-and-had-a-much-stronger-magnetic-field]で述べている。

こうした発見を手がかりに、太陽系の進化の歴史をより正しく紐解けるようになるとのことだ。

以下の映像は、NASAの木星探査機「ジュノー」[https://karapaia.com/archives/52329414.html]が木星とその衛星をとらえた画像をクローズアップしたもので、2025年5月に公開されたものだ。

この映像を見て木星とその衛星に思いをはせてみようじゃないか。

この研究は『Nature Astronomy[https://www.nature.com/articles/s41550-025-02512-y]』(2025年5月20日付)に掲載された。

References: Jupiter Was Formerly Twice Its Current Size and Had a Much Stronger Magnetic Field - www.caltech.edu[https://www.caltech.edu/about/news/jupiter-was-formerly-twice-its-current-size-and-had-a-much-stronger-magnetic-field] / Determination of Jupiter’s primordial physical state[https://www.nature.com/articles/s41550-025-02512-y]