デキるビジネスパーソンは皆読んでいた? 幼少期の「意外な愛読書」と成功の関係

2025年5月27日(火)21時25分 All About

驚くことに、トップ5%の優秀社員の67%が、子ども時代に同じ知育アイテムに親しんでいたことが判明。この意外な共通点とその効果的な活用法をご紹介します。

『AI分析でわかったトップ5%社員の読書術』(越川慎司 著)から一部抜粋し、子どもの可能性を最大限に引き出す家庭環境の秘密に迫ります。

トップ5%社員の67%は幼少期に図鑑が好きだった

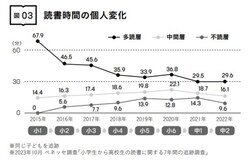

読書習慣を身につけるには、幼少期の環境が大きな影響を与えていることをご存じでしょうか。特に、絵本や紙芝居、図鑑や本に触れる機会が多かった子どもは、社会人になっても読書習慣が身につきやすいと言われています。ベネッセの調査(2023年)によれば、幼少期に読書習慣がある人は、その後の読書習慣に影響があることが明らかになっています(図03参照)。家庭での読書環境が、子どもの言語能力や思考力の発達を支えているのです。

図鑑は、活字の羅列ではなく、「画像と文字の組み合わせで情報を伝える」という特徴があります。色鮮やかな写真やイラストは好奇心を刺激しますし、図鑑の文章は、短くわかりやすいものが多いため、子どもにとって読みやすいのです。

こうした図鑑の特性が、幼少期の子どもたちにとって、本と接する心理的なハードルを下げる役割を果たしていたのかもしれません。

図鑑を通じて、本は難しいものではなく、楽しみながら知識を得られるものだと感じられたのではないでしょうか。

実際に、ある研究では、幼少期に図鑑を好んで読んでいた子どもは、そうでない子どもに比べて、語彙力が高く、知識量が豊富であることが明らかになっています。図鑑を読むことで、子どもたちは自然と多くの知識を吸収し、言葉の意味を理解する力を身につけていくのです。

図書館通いや家庭環境も読書習慣の形成に影響する

また、図書館で過ごす時間が多かったことも、読書習慣の形成に大きな影響を与えていると考えられます。図書館は、本に囲まれた特別な空間です。そこでは、自分の興味関心に基づいて自由に本を選び、読むことができます。この経験は、子どもたちにとって、本を身近に感じるための大切なステップとなるのです。

国立青少年教育振興機構の調査(2018年)では、子どもの頃に図書館に通っていた人は、そうでない人に比べて、成人後も読書を習慣的に行っている割合が高いことが示されました。図書館での経験が、生涯にわたる読書習慣の礎となっているのです。

さらに、家庭環境も読書習慣の形成に大きな影響を与えます。

親が日常的に本を読んでいる姿を見せることは、子どもにとって読書への興味を喚起する大切な機会となります。子どもは親の行動をよく観察しているので、親が本を楽しんでいる姿を見ることで、子どもも自然に、本に興味を持つようになるのです。

また、子どもと一緒に本を読む時間を設けることも大切です。親子で一緒に本を読めば子どもは読書の楽しさを体感できますし、本の内容について親子で語り合うことで、子どもの思考力や表現力を育むこともできるのです。

このように、幼少期の読書環境は、その後の読書習慣や言語能力、知識量に大きな影響を与えます。

高い成果を上げている社員の多くが、幼少期に恵まれた読書環境にあったのは、偶然ではないのかもしれません。

越川慎司 プロフィール

株式会社クロスリバー代表 / 元マイクロソフト役員 / 800社17万人の働き方改革を支援 / 年間300件のオンライン講演・講座を提供 受講者満足度96% / 著書は『AI分析でわかったトップ5%社員の習慣』(ディスカヴァー)シリーズ全5作など31冊。NewsPicksなどメディア出演多数。

(文:越川慎司)