「相手から名刺をもらわない。理由は…」秘書が明かす、田中角栄の人間味にあふれた知られざる一面

2025年5月2日(金)7時0分 文春オンライン

〈 小学校卒で首相、母親には「もう早く帰れ!」と…23年間支えた秘書が明かす、田中角栄の意外な素顔 〉から続く

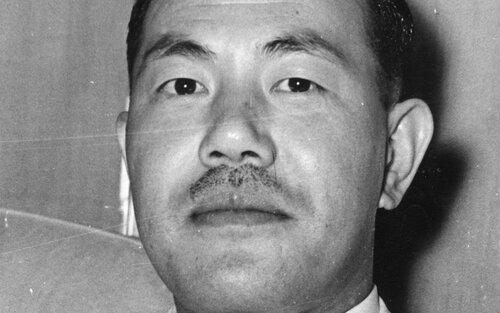

類いまれな決断力と実行力で「コンピューター付きブルドーザー」と称された、田中角栄元首相(1918〜1993)。長く秘書官として支えた小長啓一(こながけいいち)氏(通産事務次官を経て、執筆当時は財団法人「経済産業調査会」会長)が、人間味にあふれた知られざる一面を振り返る。

◆◆◆

小長啓一が見た田中角栄(名刺をもらわない大臣)

昭和46年7月に田中さんが通産大臣に就任したとき、通産省の官僚だった私は秘書官になりました。田中さんは53歳、私は41歳。同じウマ年でひと回り違いです。その前の通産大臣は宮沢喜一さんで、新大臣が宮沢さんより若ければ、私より若い者が秘書官に就く予定でしたから、まさしく運命的な出会いでした。

秘書官の仕事は毎朝、目白の田中邸へ出向き、1日の日程説明をすることから始まります。ある日は12時から、産業構造審議会の会議が入っていました。すると田中さんは、

「今日、誰かの葬式はなかったか?」

と尋ねます。確かに1時から葬式があったのですが、今日の会議は通産省にとって非常に重要です。私は、会議を優先する日程を組みました。するとこう諭されたのです。

「結婚式と重なったのであれば、君の判断で正しい。しかし葬式は、今日を逸したらその人と永久に会えないんだ。今日はどうしても会議で葬式に行けないのなら、オレをお通夜に行かせるべきだった」

そして田中さんは、葬式が始まる前の会場を午前中にひとり訪れ、故人とお別れをしました。その後、12時から会議に出席したのです。人との縁がいかに大切かということを、私は教訓として心に刻んだものです。

田中さんのこうした姿勢は至るところで見受けられました。たとえば、初めて会う相手から名刺を受け取ろうとしない。理由は、

「名刺をもらうと顔を覚えないから」

相手が通産大臣や総理大臣の名刺を欲しがるので交換はしますが、若いころからの習慣だそうです。省内を歩くときは、よく若い官僚をつかまえて、

「よお〇〇君、奥さんの病気はどうだ」

などと話しかけていました。相手の顔と名前どころか、一度聞いた家庭の事情まで覚えているのです。声をかけられた者が喜ばないはずありません。

権力を笠に着て官僚に接する政治家が多い中、田中さんはまさに対極の人でした。

役所特有の長い文書について、

「1枚にまとめられないのは、説明する者自身が理解できてないからだ」

と指摘されたのも言い得て妙です。

通産大臣時代の著書『日本列島改造論』は、田中さんが具体的に口述したものを、私たち通産官僚や新聞記者が分担して書いたものです。ほかの省庁に資料の提供を頼むとき、「イヤな顔されるだろうな」と予想したんです。ところがどの省庁も、「角さんが書くなら」と全面協力だった。あれほど官僚の人心掌握に長(た)けた政治家は、ほかにいません。

力があるときに難しいことを

また田中さんは通産大臣時代、幹部の評価でも、独特の基準を持っていました。仕事ができるかどうか、それだけで判断しないのです。専用車の運転手などから情報を集め、酒を飲んだときなどに迷惑をかけないか、部下との関係はどうなのかといった部分を重要視していました。単なる有能な人物ではなく、人の上に立つには、慕われる資質が必要だと考えていたのでしょう。

1年後、田中さんは首相になりました。私は首相秘書官として、引き続き仕えるように命じられました。首相時代に最も困難だった仕事は、日中国交正常化交渉です。就任から2カ月後、

「オレは内閣を作ったばかりで『今太閤』とまで言われ、政治力は強力だ。一番力があるときこそ、一番難しい問題に挑戦するんだ」

そう覚悟を語った田中さんと共に、北京へ赴きました。うまくまとまる保証はありませんでした。しかし、「難しい交渉をやるなら、革命第一世代の毛沢東、周恩来が健在なうちだ。二代目三代目になると、国民が言うことを聞かなくなる」と話していました。

田中さんは、国益のためには身を捨てることを厭(いと)わない、真の政治家でした。2011年来の震災と原発の問題を見ても、幅広い人脈を持ち、地域の実情に詳しい田中さんなら、地元へ権限をうつし、人、資金を集中投下して、もっと早く的確な対策を打っていただろうにと思えてなりません。

◆

このコラムは、いまなお輝き続ける「時代の顔」に迫った『 昭和100年の100人 リーダー篇 』に掲載されています。

〈 小泉純一郎に「無礼者」と怒声を…中曽根康弘元首相が求めた義理人情 〉へ続く

(小長啓一/ノンフィクション出版)