春でも熱中症に注意!?「フェーン現象」はなぜ、異常高温をもたらすのか?

2025年4月22日(火)6時0分 JBpress

(白石 拓:作家・サイエンスライター)

春先の異常高温はフェーン現象が原因

春の陽気はまことに気持ちがよいものですね。しかし、ときに季節外れの暑さに見舞われることもあり、春でも熱中症になるので注意が必要です。今年(2025年)もすでにそういう日が何度かありました。

3月25日から28日にかけて、全国各地で夏日を記録しました。なかでも27日は北陸から山陰にかけての日本海側で気温が上昇し、異例の暑さになったところもありました。とくに新潟県上越市高田では30℃を記録し、今年本州で初めての真夏日になりました。その原因の1つがフェーン現象です。

フェーン現象の「フェーン」とは、ヨーロッパアルプスの山を越えて吹き下ろす暖かくて乾いた風を指すドイツ語です。それがアルプスに限らない一般名詞として使われるようになり、山越えの風で麓の気温が上昇することをフェーン現象と呼ぶようになりました。

なお、夏日とは最高気温が25℃以上の日、真夏日は最高気温が30℃以上の日をいい、最高気温が35℃以上になると猛暑日と呼びます。

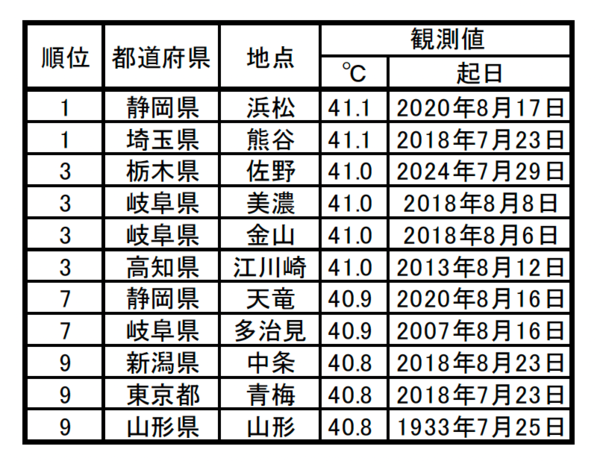

日本において年間平均気温が高いのは、もちろん沖縄や小笠原(東京都)などの低緯度地域です。しかし、過去の最高気温ランキング上位に並ぶのは静岡、埼玉、栃木など本州の都県がほとんどです。その理由は、広い本州にはフェーン現象が発生しやすい地形が多く存在し、もともと高い夏の気温を、フェーン現象がさらに押し上げるからです。

最高気温のランキングを見ると、9位(11地点)までの地点は、本州以外では高知県四万十市の江川崎(えかわさき)が入っているだけです。また、図表にはありませんが、12〜18位(10地点)もすべて本州での観測です。

2019年には、北海道でもフェーン現象による驚くべき高温が記録されました。同年5月26日にオホーツク海に面した佐呂間(さろま)町で、気温が39.5℃に達したのです。5月に39℃を超えるのは前代未聞で、北海道に限らず全国的にも例がありません。事実、39.5℃は5月の気温としては観測史上最高となり、この記録は2024年5月まで破られていません。

それだけではありません。当日は北海道のオホーツク海側や太平洋側東部の広い地域にフェーン現象が発生し、5月の最高気温トップ17(18地点)をすべて(5月26日の)北海道が占めたのです。

ただし、フェーン現象は気温を押し上げる効果があるものの、そもそもの気温が低ければ暖かくなりはすれ、高温にはなりません。北海道東部がこのような異常高温に見舞われた理由は、まず大陸から流れてきた暖かい空気に包まれていたことと、高気圧に覆われ晴れて陽射しが強かったことが挙げられます。そこに、高気圧から吹き出した南西の風が石狩山地や日高山脈を越えることで発生したフェーン現象が、暖かい空気の温度をさらに押し上げたのです。

乾いた風が山を越えてもフェーン現象は起きない

では、フェーン現象はどのような場合に発生するのでしょうか。その条件は次の2点に集約されます。

①近くに山地がある

②湿った風が山を越える

しかし、風が山を越えただけで、なぜ温度が上昇するのか、風上側と風下側の標高が同じなら、空気の温度は同じになるはずではないでしょうか。

一般に、気温は高度が100m高くなるごとに約0.6℃ずつ低くなっていることが知られています。しかし、これは全体として空気が静止しているときの温度分布であって、空気のかたまりが上昇するときは、断熱膨張するために100m上がるごとに温度は約1℃下がります。逆に空気のかたまりが下降するときは、断熱圧縮のせいで100m下がるごとに約1℃上がります。つまり、山の風上側と風下側で同じ温度だけ上下するので、両側の気温は同じになりフェーン現象は起こりません。

図表3のように、地表で25℃の乾いた空気は、2000m上昇すると20℃下がって5℃になり、地表まで下降すると20℃上がって再び25℃になるのです。ただし、これは空気が乾いているときの話です。

ところが、湿った風が山を越える場合は事情が異なります。水蒸気を多く含んだ風が山にぶつかって上昇すると、断熱膨張で温度が下がるにつれ、水蒸気が冷えて水滴になります。そしてこのとき凝縮熱が放出されるので、この熱が空気を暖めるのです。凝縮熱とは気体が液体になるときに放出する熱をいい、液体が気体になるときに吸収される気化熱と逆過程になります。

凝縮熱のせいで、空気が100m上昇するごとに温度は約0.5℃しか下がりません。しかし、この空気が山を下るときは乾いた風になっているので、100m下降するごとに約1℃温度が上がります。この差により風下側の気温は風上側より高くなり、フェーン現象となるのです。

図表4のように高さ1000mで水蒸気が水滴に変わり(雲ができ)始めるとすると、風上側の地表で25℃だった気温は高さ1000mで10℃下がって15℃になり、そこから頂上までの1000mで5℃下がって10℃になります。そして2000mを下ると20℃上がるので、風下側の地表の気温は30℃になり、フェーン現象となるということです。

フェーン現象は季節を問わず発生しますが、とくに春先から秋にかけて起こりやすくなります。季節外れの暑さで熱中症にならないように注意しましょう。

(編集協力:春燈社 小西眞由美)

筆者:白石 拓