「ハニワ」は日本人の理想の姿…戦時中は戦意高揚、終戦後は平和のシンボルに使われたハニワと土偶の知られざる物語

2024年10月9日(水)6時0分 JBpress

(ライター、構成作家:川岸 徹)

今やすっかり人気キャラクターとなったハニワと土偶が、近代美術史のなかでどのような捉え方をされてきたのか。展覧会「ハニワと土偶の近代」が東京国立近代美術館で開幕した。

人気キャラ化した古代遺物

古の地層から出土するハニワと土偶は、太古のロマンに加え、見た目のゆるさ、可愛さ、ユニークさもあって、日本美術史を代表する人気者になった。芸術家たちはハニワや土偶の独特な美に魅せられ、古代遺物をモチーフに作品を制作。NHKの教育番組「おーい!はに丸」に登場したハニワの王子「はに丸」のように、長く親しまれ続ける人気キャラもいる。

土偶とハニワは混同されることもあるが、土偶は「縄文時代に作られたヒト形の人形」、ハニワは「古墳時代に権力者の墳墓に並べられるために作られたやきもの」。弥生時代には土偶やハニワのような土製の人形はほとんどなく、土偶とハニワの製作時期には数百年以上の開きがある。

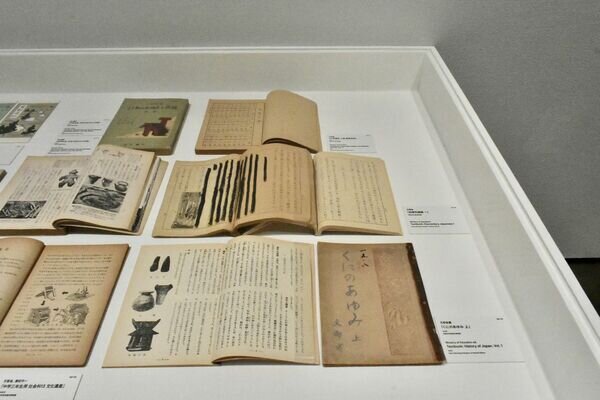

東京国立近代美術館で開幕した「ハニワと土偶の近代」展では、土偶とハニワが日本の近代史のなかで、どのように扱われてきたのかを検証。とはいえ、本物のハニワと土偶を見せる展覧会ではない。ハニワと土偶が日本近代史のその時々において、どんな役割を担わされ、どうしてブームとなったかを探っていく、いわば「イメージの変遷」をテーマにした展覧会だ。実際、展示されている本物のハニワは2体のみ、土偶は1体も出展されていない。

それでも、この展覧会はおもしろい。ハニワと土偶が激動の時代に辿った運命が丁寧に解説されており、知らなかった事実に次々と出くわす。歴史ファン、特に近代史好きには見ごたえのある展覧会といえるだろう。

戦意高揚に利用されたハニワ

美術品としての価値が先に認められたのはハニワ。1937年に日中戦争が始まると、日本では仏教伝来以前の「日本人の心」に源流を求めようとする動きが高まった。そのシンボルとされたのがハニワだ。

素朴なハニワの顔は「日本人の理想」。詩人で彫刻家の高村光太郎はハニワの面貌に戦地へ赴く若い兵士の顔を重ね合わせ、「その表情の明るさ、単純素朴さ、清らかさ」を賛美。考古学者の後藤守一は少国民選書『埴輪の話』のなかで、「ハニワの顔をみなさい」と呼びかけた。「子が戦死しても涙をこぼさない」ハニワの顔は、当時の軍事教育の理念にぴたりと一致したのだ。

ハニワは日本人の理想の姿であり、万世一系の歴史の象徴。終戦前の歴史の教科書には古代の神々の物語が書き連ねられていたが、終戦後はGHQの意向によりそうした記述が削除される。いわゆる“墨塗り教科書”の誕生だ。

黒塗りの箇所を埋めるために、刷新された新たな歴史の教科書には古代の神々の物語の代わりに、石器や土偶、ハニワといった出土遺物のリアルな写真が掲載された。特に大きく取り上げられたのが登呂遺跡。登呂は弥生時代の水田遺構であるため、武器の出土がない。日本が平和国家として再出発するのに、まさにぴったりのイメージだった。

また、子供、女性、高齢者ら、社会的に弱いとされた立場の人々が参加した月の輪古墳の発掘事業も注目を集めた。日本の歴史は権力者のものではなく、民衆が編んでいくもの。月の輪古墳発掘の様子は映画化され、1954年に『月の輪古墳』のタイトルで公開されている。

日本のハニワから、世界のハニワへ

戦中のナショナリズムから戦後へのインターナショナリズムへと時代が変わるとともに、古代遺物の描かれ方も大きく変貌。戦中の「ハニワの美」ではなく、世界を意識した「現代の眼」で描かれるようになる。

本展で展示されている猪熊弦一郎《猫と住む人》(1952年)は、たくさんの猫がハニワとじゃれ合い、楽しそうに過ごす様子が描かれている。猪熊はハニワの美について、こう述べている。「シンプルなものの美であり、何処の国の者にも解し得る埴輪こそ、我々が望んで居る近代最高の美だ」。

木版画家の斎藤清は国立博物館蔵のハニワ「胡座の男子」「帽子を被る男子」をモチーフに、ハニワの形状を単純化し、入れ墨部分に色を挿したキュビスム風の作品《ハニワ》を制作した。「上野の博物館がモダンになってきて、抽象の作品が目立つようになってきた。具象絵画をやっているのは、ばかにされる風潮だった。これではだめだと思って“ハニワ”をはじめたんだ。国宝級の埴輪を手でもたせてスケッチさせてくれた」。こうして完成した作品は、第2回サンパウロ・ビエンナーレに出品された。

終戦後、土偶の美が認められる

現在では日本の文化と美の源流として認識されている土偶は、戦後になって初めてその価値が見出された。その担い手を務めたのが、美術家・岡本太郎だ。彼は考古学上の資料としか見られていなかった縄文土器や土偶の美術的価値を認め、1952年に『みずゑ』誌上に論文「四次元との対話——縄文土器論」を発表した。

論文は各方面に大きな衝撃を与え、建築やデザイン界を中心に縄文ブームが巻き起こった。同時に「縄文」と「弥生」のどちらが伝統的かをめぐって論争が勃発。結果として、日本美術史は書き換えられ、縄文時代の遺物が教科書や美術書の巻頭を飾るようになった。本展では岡本太郎《犬の植木鉢》(1954年)が展示されている。太郎は縄文の“発見者”であるが、この作品は縄文的というよりもハニワ風なのが微笑ましい。

その後、ハニワと土偶のイメージは大衆のカルチャーとして定着していく。60年代以降はSF・オカルトブームとも結びつき、古代の遺物に着想を得た特撮ヒーローが生み出されていく。1966(昭和41)年に制作された映画『大魔神』。魔神のデザインは国宝のハニワ《挂甲の武人》がモデルだという。会場にはハニワ・土偶とサブカルの関連性を紹介する「ハニワと土偶とサブカルチャー年表」が掲示されており、マンガ、アニメ、ビデオゲームなどのジャンルにも大きな影響を与えていることがわかる。

子供の頃から学校の授業で教えられ、身近な存在であると感じていたハニワと土偶。だが、現代人と一昔前の人たちとの見方、向き合い方は大きく違う。ハニワ、土偶の知らなかった物語に触れ、新たな視点を得られる展覧会だ。

「ハニワと土偶の近代」

会期:開催中〜2024年12月22日(日)※会期中一部展示替えあり

会場:東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー

開館時間:10:00〜17:00(金曜日、土曜日は10:00〜20:00) ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日、10月15日(火)、11月5日(火) ※ただし10月14日、11月4日は開館

お問い合わせ:ハローダイヤル 050-5541-8600

https://haniwadogu-kindai.jp/

筆者:川岸 徹