「バカ」「死ね」「出ていけ」「このアマが」パワハラを繰り返す大井川和彦茨城県知事を直撃!《職員の告発文を公開》

2025年5月7日(水)7時0分 文春オンライン

〈 《自殺者10人以上、休職者100人超の異常事態》大井川和彦茨城県知事の“壮絶パワハラ県政”「血も涙もない人です」 〉から続く

東大、経産省、マイクロソフトを経て8年前に知事となった大井川和彦氏。改革を掲げ、工場の誘致件数は日本一になるが、その陰で心を病み休職する職員が115人と過去最高に——。ここでは週刊文春3月20日号より一部抜粋。“パワハラ疑惑”の大井川知事を直撃した。(全2回の後編/ 前編を読む )

◆◆◆

職員にもパワハラまがいの恫喝を繰り返す

〈このような極端な発想をする知事が県政を動かしていると思うと県民が気の毒です。職員にもパワハラまがいの恫喝をしております。一刻も早く退陣されることを望みます。 ある茨城県職員より〉

19年頃に県議らに届いた告発文書はこんな書き出しではじまる。主要施策の計画に関する議事録が8ページにわたって記載され、その中に知事の発言が並ぶ。

「兼業農家は潰していい」

例えば19年10月16日、知事と農林水産部幹部職員のやり取り。「儲かる農業」を目指すための施策を、職員が説明。大井川は乱暴な物言いで「極端な発想」を展開していた。

知事「専業農家と兼業農家の数はどんな感じなの?」

職員「兼業農家が8割程度」

知事「そんな奴ら(兼業農家)にいくら政策上の資源を突っ込んでもしょうがないじゃん。やめようよそんな奴らに対する援助。一切」

大井川流の「選択と集中」なのだろうか。告発文に載る、別の会議でも「兼業農家は潰していい」と切り捨て、「リッチでプライベートジェットでアメリカの取引先に行く」ような大規模農家を育てたいと言い放つ。さらに会議の途中、大井川は厳しい宿題を課していた。

「割合として、主業でやってる農家の比率を8割にする。そういうKPIにしよう」

「KPI」とは、「重要達成度指標」なるもので、目標までの進捗具合を数値化したものだ。

「知事は数値目標を“絶対達成しろ”というスタンス。最近では知事が『女性管理職を20%増やす』とぶち上げ、今は無理やり増やしている状況です」(職員)

「バカ」「死ね」「出ていけ」

大井川は異論を一切認めない。自分の意に沿わない意見を述べる職員に対して次のような暴言を吐くことがあったという。

「バカ」「死ね」「出ていけ」

「お前の顔は見たくない」

「(女性部長に対して)このアマが」

ある時は持っているタブレットを放り投げることもあったとの証言もある。

「幹部である課長級職員ですら、基本『お前』呼ばわりですから。終始高圧的な態度で詰問し、怒りだしたら聞く耳を持たない。知事の不興を買って知事室を出禁にされた職員が複数います」(県職員)

『録音するな』と叱責を受けた職員

いつからか知事の“トリセツ”が出来ていた。

「会議中、知事がメガネを外す、立ち上がって歩き出す。これは非常に危険な兆候です。そういう時には下手に反論せずに撤退を第一に考えた方が良いと、共有されています」(同前)

共産党県議の江尻加那によれば、知事のパワハラに関する告発文書をこれまでに4、5件受け取ったという。大井川は告発文を気にしていたようだ。

「知事への業務報告の際の注意事項が通達された。録音禁止や最少人数で来い、などと記されていた。以後、知事から『録音するな』と叱責を受けた職員もいました。自分のパワハラ音声が流出しないようにするためでしょう」(別の職員)

『県外企業立地日本一のPR』によるプレッシャー

県庁内ではパワハラが伝染しているという。

「知事による過度な目標設定や恐怖支配が幹部職員のパワハラの温床になっていたのです」

さらに別の職員はこう嘆く。とりわけ過酷な部署が、立地推進部だ。

「大井川氏が新設した、知事肝いりの部署です。職員は営業マンとして、県内外の企業の誘致や県有地の販売を行う。25年度の予算案でも企業立地の補助金に最大100億円を用意しています」(経済部記者)

23年の工場立地動向調査によると、茨城県内における県外企業の立地件数は日清食品の工場(つくばみらい市)など47件。大井川が知事になってから7年連続で県外企業立地件数全国1位を維持してきた。

「知事はインタビューなどでも度々、県外企業立地日本一をPRしてきた。それが職員へのプレッシャーになっている」(前出・県職員)

職員への過大なノルマを課す、T部長

実は昨年12月、県議宛に立地推進部に関する告発文書が届いていた。告発内容は部長のTのパワハラだ。

〈T部長は、大井川知事への自身の評価を上げることにしか興味がなく、そのため部内職員への過大なノルマ、資料作成指示を繰り返しております〉

立地推進部の内情を知る職員は、告発文の内容は概ね事実とし、こう証言する。

「前部長の時からパワハラは横行しており、始業前の朝7時から打ち合わせをすることもザラで、部課長から怒鳴られることは日常茶飯事。精神を病んで休職したり退職したりする職員が後を絶たない」

企画室長がついにメンタルダウン

さらに〈T部長の無理な要求を最前線で受け止め続けた企画室長がついにメンタルダウンしてしまいました〉とある。企画室長は現在も療養中だという。

「企画室長は部長の特命事項を処理する役割があり、T部長から相当圧を受けていたのは想像に難くない。T部長は本来ならば、昨年3月で役職定年のはずが、知事に見込まれて定年延長になって部長を続けていた。続投が決まった時の立地の職員の落胆は大きかったと聞いています」(同前)

飯塚とT。知事が定年延長してまで手元に置く側近2人がパワハラ疑惑を引き起こしたのだ。

「精神性疾患が初めて100人を超えた」

さらに、知事には直視すべき数字がある。

20年の県議会で、前出の江尻県議が「県庁職員の長期病休者のうち、精神性疾患が初めて100人を超えた」と指摘。茨城県の問題を取材するジャーナリストの小林美希の調査に対し、県は、19年度以降は115人前後の横ばい状態で、23年度も115人に及んだと回答している。

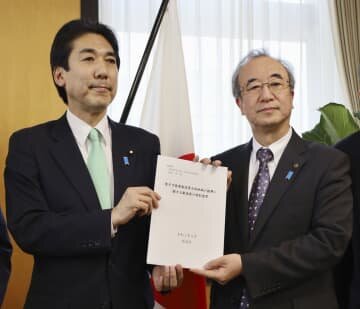

第三者委員会委員長を直撃

県庁に蔓延するパワハラと異常な労働環境。当事者は疑惑にどう答えるのだろうか。3月2日、水戸市内のホテルで開催されたパーティーの会場から1人で出てきた大井川を直撃した。

——知事のパワハラに関する告発文書が多くある。

「ありましたかね。私記憶はありませんけども」

——「バカ」「死ね」「出ていけ」「このアマが」と言ったことは?

「そんなこと言った記憶もありません」

——知事の要求が高いことでその下にパワハラが生じているのでは。

「そういう見方をする人もいるかもしれませんが、私はそういった認識はありませんね」

終始淡々とした口調でこう答えたのだった。

「録音するな」発言については…

一方、県に知事のパワハラについて聞くと、兼業農家軽視発言については会議の存在を認めた上で「兼業農家は潰れても良いと言った主旨で発言したものではなく、専業農家を農業政策としてフォーカスするよう指示したことはあります」。知事の「録音するな」発言についても認め、「録音して一言一句書き起こす議事録作りをやめて職員の作業を合理化する方針を県庁として定めたにも関わらず、それが守られていないため指導した」と説明した。

自殺した職員の数は、異常な数字

企画室長の休職については「特定の個人の情報のためコメントは控える」とし、Tのパワハラについては「該当する行為はないものと認識しています」と回答。立地推進部内でメンタルを病んだ休職者は何名いるか尋ねると「少数」と答え、正確な人数を開示しなかった。

そして、大井川県政が始まってから知事の指揮監督下にある知事部局で自殺した職員の数を尋ねると、

「死亡退職者のうち自死と考えられる職員は13名です」と衝撃の回答があったのだった。自殺の原因には、仕事だけでなくプライベートの事情も含まれるが、

「秘書課といった知事に近い部署や知事肝いりの部署で自殺者が出ている。県庁が安全で魅力的な職場環境にはないことを示す異常な数字です。ハラスメント相談の外部窓口が設置されたのも、桜木さんが亡くなった翌月でした」(県関係者)

なぜ、パワハラはなかったと判断したのか?

最後に桜木さんの調査の第三者委員会委員長で弁護士の根本信義を直撃した。

——ご遺族は調査結果に納得している?

「奥さんが納得したかどうかは分かりません。内心の問題なので。弟さんたちの方がいろいろ言っているようですが……」

——遺書に飯塚副知事の事が書かれていたのでは?

「名前はないですが、飯塚副知事と思われる人に対する思いはありました」

——何を訴えていた?

「抽象的なんですよ。『こういうことで僕は疲弊しました』というようなことが」

——なぜ、パワハラはなかったと判断したのか。

「いろいろ調査したんですけど、具体的に(パワハラを指す)文言はないと判断しました」

最後に根本はこう呟いた。

「いろいろあるんじゃないの? そこを調べたらいいんじゃない?」

別の県議は小誌の取材にこう本音を漏らした。

「これは、第2の兵庫県知事問題だ」

茨城県の闇はどこまで深いのか。

(文中敬称略)

■茨城県政について情報やご意見がある方は 文春リークス までお寄せください。

文春リークス: https://bunshun.jp/list/leaks

◆ ◆ ◆

「 週刊文春 電子版 」では、「 茨城県知事 大井川和彦が教師相手に大暴走『辞表書け!』『教育長連れてこい』 」、「 《運転日誌入手》茨城・大井川和彦知事が公用車を私物化 」など、大井川知事についての詳しい続報を掲載している(今なら99円ですべての記事を読むことができます。99円キャンペーンは5月7日10時まで)。

(「週刊文春」編集部/週刊文春 2025年3月20日号)