「アイデア出し」をチャットでやるのはバカげている…ジョブズが「1000人入れる無駄に広い部屋」を作った深い理由

2025年3月10日(月)8時15分 プレジデント社

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/JHVEPhoto

※本稿は、アレックス・ヒル、小山竜央(監修)、島藤真澄(監訳)『センテニアルズ “100年生きる組織”が価値をつくり続ける12の習慣』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

写真=iStock.com/JHVEPhoto

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/JHVEPhoto

■職場のカフェや共同スペースは無駄ではない

対照的な人々を特定し、一緒に配置することは、始まりに過ぎない。結局のところ、異なるグループを一緒にするだけで、協働をうながすことができるという保証にはならない。

彼らの日課や決まりごとを活用し、協力を促す必要がある。会議室やコーヒーマシンを移動し、職場の中心に据えれば、効果が表れるかもしれない。

また、カフェの小さなテーブルをより広々としたものに取り替えたり、特定の日に共同スペースで無料の飲食物を提供したり、一緒に休憩時間を過ごせるように、デスクで1人、食事をとることを禁じるルールを設けたり、廊下を片付けて人々が立ち止まっておしゃべりしやすいようにしたり、各ビルの入り口を1つにしてスタッフ同士が出会いやすいようにしたりすることも、検討する価値があるだろう(※1)。

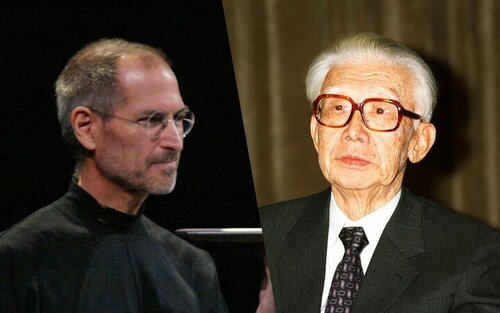

このアプローチを完全に体現している場所として挙げられるのが、カリフォルニアのピクサー本社である。この建物は、1999年にスティーブ・ジョブズが再設計し、映像には携わらないジョブズが作り上げた「スティーブによる映画」とも言われている作品である。

■なぜ全員を一つの建物に集めたのか

ジョブズは、1996年末、アップルに復帰する前後の数年間、ピクサーに密接に協力していた。ピクサーは、日常業務はチームの自律性を保ちつつも、オフィスの再設計に関してはジョブズの想像力や洞察力を活用したいと考えていた。

ジョブズはさまざまなアイデアを試した。ピクサーのクリエイター、エンジニア、経営陣を3つの別々の建物に配置するというアイデアや、制作中の各作品にそれぞれ専用の建物を与えるなどである。しかし、ロッキード・マーチンを訪れ、ジェット戦闘機や偵察機の開発に携わる極秘部門スカンクワークスに触発されて、彼は全員がひとつの建物で常に一緒に働くべきだと考えるようになった。

ジョブズは次のように言う。「ネットワーク時代には、電子メールやチャットでアイデアを発展させていくと考えがちだ。しかし、それは馬鹿げた考えだ。クリエイティビティは、偶然の出会いやカジュアルな会話から生まれるものだ。誰かに会って、何をしているのか聞いてみて、『すごい!』と刺激を受け、そしてすぐに、いろいろなアイデアが浮かんでくるようになるのだ(※2)」

■カフェ、映画館、ジムまで完備

現在も、ジョブズの時代と同様に、ピクサーのクリエイティブ・チームが片側を占め、エンジニアが反対側で、幹部が2階に居て、そして建物の中央には、1000人のスタッフ全員を収容できる広大なアトリウムがある。この建物のダイナミックなハブであるアトリウムには、受付、トイレ、カフェ、映画館、ジム、郵便受け、ゲーム、ソファ、テーブル、椅子が完備されている。

『Mr.インクレディブル』や『レミーのおいしいレストラン』の監督を務めたブラッド・バードはこう言っている。「アトリウムは、当初はスペースの無駄に見えたかもしれません。しかしスティーブは、人々が互いにすれ違い、目が合った瞬間に何かが起こることを理解していました(※3)」

ピクサーの元社長、エド・キャットムルは、アトリウムが生み出す「相互交流」について、次のように説明する。「コミュニケーションの流れを良くし、偶然の出会いの可能性を高めている。建物の中にエネルギーを感じた(※4)」と。

ピクサーのアプローチは誰にでも実践できるものではないかもしれない。しかし、その背景の原則は、実行可能なものだ。

■人と人をつなげるエネルギーの強さ

人々を結びつけることは、明確に定義された終点を持つプロセスではない。ダイナミックで継続的でなければならない。そして個々の人々は、異なるアイデアやプロジェクトに取り組むように、常に奨励される必要がある。

これが、ブリティッシュ・サイクリングが、新しいオリンピックごとに科学者を入れ替える理由である。また、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーも、新しい上演作ごとに制作陣を入れ替え、NASAがエンジニアに直接関与していないプログラムのレビューをさせる理由であり、王立音楽院が講師に、自身が教えていない教科を評価させる理由である。

王立音楽院のティモシー・ジョーンズ副校長はこう語る。「私たちは問いの文化、つまり扉を打ち破り、新しい道を見つけ、新しいものを生み出す触媒となる、質問を柱とする文化を作ろうとしています。先に挙げた質問に対する答えを、次の一連の問いへの足がかりと考えています。常に自分が何をどのように行うかを検証し、疑問を抱くことで、継続的に改善し、進化し続けることができます(※5)」

■『トイ・ストーリー』後に設立したサポート組織

ここでも、ピクサーが役立つモデルを提供している。最初の映画『トイ・ストーリー』を完成させてから4年後、本社の改装中に、ピクサーは「ブレイントラスト」を設立した。これは、12人の監督と脚本家からなるチームで、映画の制作において何らかの理由で行き詰まった人を助けるためのものである。

重要なのは、ブレイントラストの目的は、答えを考案したり押し付けたりすることではない。これは、管理ツールでも、即効性のある手段でもない。さまざまなアイデアや角度を引き出すための問いを投げかけることで、監督の視野を広げ、これまで考えつかなかった解決策を検討できるようにするのが目的だ。監督の心を開き、解決策を考える余地を与えるのだ。

キャットムルは彼の著書『ピクサー流 創造するちから 小さな可能性から、大きな価値を生み出す方法』で、その哲学をこう説明している。「ブレイントラストは他のフィードバックメカニズムとどう違うのかと、あなたは考えるかもしれない。私が思うに2つの重要な違いがある。

写真=iStock.com/daboost

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/daboost

■助言するだけの「権限なき組織」の威力

第一に、ブレイントラストは物語に深い理解を持つ人々、通常は制作プロセスを経験した人々で構成されている。監督は、制作プロセスでさまざまな情報源からの批評を歓迎する(実際、ピクサー作品が社内で上映される際には、全従業員がコメントを送るように求められている)が、仲間の監督や物語制作に携わる専門家からのフィードバックは特に重視される(※6)」

キャットムルは続ける。「第二の違いは、ブレイントラストには権限がないことである。これは極めて重要なことで、監督は、寄せられた具体的な提案に従う必要はない。ブレイントラスト・ミーティングの後、そのフィードバックにどう対処するかは監督次第だ。これは、トップダウンの指示ではない。解決策を強制する権限をブレイントラストから取り除くことで、グループのダイナミクスに重要な影響を与えると私は考えている(※7)」

実際にブレイントラストは、『ファインディング・ニモ』や『Mr.インクレディブル』、『インサイド・ヘッド』などの映画が行き詰まったときの助けになった。

■建設的な摩擦を生み出す文化とは

2006年にキャットムルがディズニー・アニメーションを引き継いだとき、彼が設立したストーリートラストは、『塔の上のラプンツェル』や『アナと雪の女王』『ライオン・キング』などの作品を助けた。これらの作品の成功は、真に革新的な思考の力を証明している。

アレックス・ヒル、小山竜央(監修)、島藤真澄(監訳)『センテニアルズ “100年生きる組織”が価値をつくり続ける12の習慣』(KADOKAWA)

ブレイントラストは、異なる人々を集めて新鮮な視点を提供し、新しいアプローチを刺激するという、課題に対する巧妙な「組織的解決策」である。その点において、模倣することも比較的簡単である。つまり、どのような組織でも、さまざまな部署からチームを編成し、助言したり、励ましたりができる。しかし、組織が真に革新的なマインドセットをDNAに組み込むためには、さらに前進する必要がある。

企業のありようを変えず、従来のままブレイントラスト・セッションを設けたとしても、単なる会議のひとつになってしまう可能性が高い。多様な人々が集まり、アイデアの交換が奨励される文化を持つ企業だけが、ブレイントラストが達成するであろう真の恩恵を受けられるのだ。

要約すると、センテニアルズ(100年活躍する組織=編集部註)は、人々が新しいことや新しい方法を見つける「建設的な摩擦を生み出す文化」を創造するのである。その方法は以下のとおりである。

■自分とは異なる目的、性格、視点を持つ人の隣に座らせること

■少なくとも2つ(通常は3つ)の異なるプロジェクト、および、少なくとも2つ(通常は3つ)の異なるチームで同時に取り組むようにすること

■外部の人に、プロジェクトの影響や進捗しんちょく状況を毎月、レビューしてもらうこと

■プロジェクトごとに、人々が所属するチームを定期的に変更すること

■人々が一緒に過ごし、偶然の出会いから利益を得やすくするために、建物の中心部にカフェや会議室を戦略的に配置すること

※1:Ekaterina Olshannikova, Thomas Olsson,Jukka Huhtamaki, Susanna Paasovaara and Hannu Karkkainen, ‘From Chance to Serendipity: Knowledge Workers’ Experiences of Serendipitous Social Encounters’, Advances in Human-Computer Interaction, 2020, vol.

2020, article 1827107; Yuki Noguchi, ‘How a Bigger Lunch Table at Work Can Boost Productivity’, NPR, 20 May 2015; Claire Cain Miller, ‘When Chance Encounters at theWater Cooler Are Most Useful’, New YorkTimes, 4 September 2021.

※2:Walter Isaacson, Steve Jobs.

※3:‘Pixar Headquarters and the Legacy of Steve Jobs’, Office Snapshots, 16 July 2019.

※4:Ed Catmull, Creativity Inc.

※5:Author interview with Timothy Jones on 3 February 2014.

※6:Ed Catmull, Creativity Inc.

※7:Ed Catmull, Creativity Inc.

----------

アレックス・ヒル

キングストン大学(英国)教授

デューク・コーポレート・エデュケーション(米国)教育者、「The Centre for High Performance」共同創設者。同センターは芸術、教育、スポーツなど幅広い分野で高い業績を上げている組織が、より強固な経済、社会、環境を発展させるための支援に取り組んでいる。多数の著書を執筆し、ハーバード・ビジネス・レビューなどの主要学術誌に論文を発表しているほか、英国政府の教育政策に関するアドバイザーも務めた。

----------

----------

小山 竜央(こやま・たつお)

コンサルタント

Apple創業者スティーブ・ウォズニアックを始め、世界的に著名なマーケター達を招致し、マーケティングの普及、後進の育成に努める。マーケティング戦略のプロとしてPRプランナー、出版・SNSコンサルタントなどの顔をもち、特にYouTubeではこれまでに指導・プロデュースした人を含めるとチャンネルの総登録数は9000万人を突破。現在各社のCMOとしてマーケティングと事業のスケールアップまでの指導を行い、M&A、IPOをサポートし自身も投資家として出資を行う。YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」(登録者7万人超)を運営。著書は多数あり、『本物の交渉術』(KADOKAWA)などの監修も務める。

----------

----------

島藤 真澄(しまふじ・ますみ)

エクスアールジョン代表

慶應義塾大学文学部卒、神戸大学中退、京都芸術短期大学卒。大手アパレルのデザイナーを経て通販業に。その後海外講演者のエージェントおよび企画業として主にデジタルコンテンツ制作を手掛ける。エクスアールジョン株式会社創業者。関西国際大学客員教授。訳書に『影響力の科学』『本物の交渉術』(共にKADOKAWA)、『FIND YOUR WHY』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など。

----------

----------

服部 聡子(はっとり・さとこ)

翻訳者

同志社大学文学部卒業。マーケティング、ノンフィクション、ポピュラーサイエンス、IT関連など幅広い書物の下訳を経て、現在Web媒体を中心にフリーランスの翻訳者、Webライターとして活動中。主な翻訳協力に『マネー・コネクション』(KADOKAWA)がある。

----------

(キングストン大学(英国)教授 アレックス・ヒル、コンサルタント 小山 竜央、エクスアールジョン代表 島藤 真澄、翻訳者 服部 聡子)