「飼い犬に手をかまれた」スティーブ・ジョブズがグーグルのアンドロイドに激怒した理由とは?

2025年3月19日(水)4時0分 JBpress

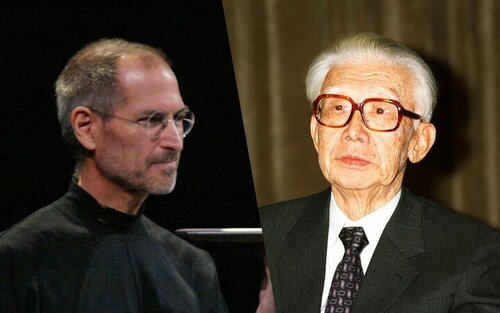

小さなガレージで生まれたパソコンメーカーのアップルを世界的ブランドに育てたスティーブ・ジョブズ。1985年に社内対立で退職したあとNeXTやピクサーを成功に導き、1997年にアップルへ戻るとiMac、iPod、iPhoneなど革新的な製品を次々と世に送り出した。本連載では『アップルはジョブズの「いたずら」から始まった』(井口耕二著/日経BP 日本経済新聞出版)から内容の一部を抜粋・再編集し、周囲も驚く強烈な個性と奇抜な発想、揺るぎない情熱で世界を変えていったイノベーターの実像に迫る。

今回は、ビル・ゲイツとスティーブ・ジョブズの根本的な考え方の違い、アンドロイドOSが登場した際にジョブズが怒りをあらわにしたエピソードを紹介する。

■ 両雄がそれぞれの有用性を実証

ゲイツは、1995年発売のウィンドウズ95で大成功を収めた。その結果、互換性重視のオープン戦略がもてはやされるようになり、アップルのクローズド戦略は負け組の代名詞のように扱われた。その評価をひっくり返したのが、iPod、iPhone、iPadの大ヒットである。これらの製品を一緒に使うと、垂直統合のメリットを実感できる。

ホテルに泊まるとき、アップル製品同士ならパスワードを共有できるのに、ウィンドウズのパソコンは個別にWi-Fiを設定しなければならない。AirPodsなら複数のiPhoneやiPadがひとつであるかのように使えるのに、サードパーティーのイヤホンだと、いちいち接続を切り替えなければならない。一つひとつはちょっとしたことなのだが、小さなことの積み重ねが体験を大きく左右するのだ。

■相手を認めつつ信念は曲げず

アップルのヒット連発を見て、ゲイツも認識を改めたらしい。ジョブズが亡くなる数カ月前、本人に会ってこう伝えたという。

「普及するのは、オープンな水平モデルだと思っていた。でも統合された垂直モデルもすごいのだと君が示してくれた」

ジョブズもお返しをする。

「君のモデルもうまくいったじゃないか」

だがふたりとも、『スティーブ・ジョブズ』の著者ウォルター・アイザックソン相手には、一言追加している。

ジョブズはなかなかに辛らつだ。

「もちろん、ゲイツの分断モデルは成功したさ。でも、本当にすごい製品は作れなかった。そういう問題があるんだ。大きな問題だよ。少なくとも長い目で見るとね」

オープン戦略では、デファクトスタンダードのナンバーワンになることはできても、本当にすごい製品は作れない。細かく作りこめば対応できないメーカーが出てしまうからだ。対して垂直統合に成功すれば、本当にすごい製品を作り、オンリーワンとして君臨できる。

だが製品開発のハードルは高く、だれにでもできる話ではない。ゲイツはそこを指摘した。

「スティーブが舵を握っているあいだは統合アプローチがうまくいきましたが、将来的に勝ち続けられるとはかぎりません」

ジョブズという個人がいなければクローズドな垂直統合は成功しないのか、それとも、自分亡きあとも大丈夫なようにとジョブズが心血を注いで育てた組織ならもっと先まで行けるのか。オープン対クローズドの争いはいまも続いている。

アンドロイドの登場に激怒「すべて盗みでできた製品だ」

iPod、iPhoneに続いてiPadを世に送り出し、ジョブズがクローズドな垂直統合を完成させたころ、スマホの世界にアンドロイドが登場した。グーグルが提供するオペレーティングシステムだ。

ジョブズは激怒した。「アンドロイドは抹殺する。盗みでできた製品だからだ。水爆を使ってでもやる」と尋常でない怒りをぶつけている。

■ 悪夢の再来?

アンドロイドの登場は、ジョブズにとって、悪夢の再来としか思えない事態だった。

グーグルはアンドロイドを「オープン」なプラットフォームとした。ハードウェアメーカーは電話やタブレットで自由に使えるし、ソースコードさえオープンだ。対してジョブズは、オペレーティングシステムとハードウェアの一体化が持論だ。だから1980年代、アップルはMacintoshのオペレーティングシステムをライセンスしなかったわけだが、その結果、ライセンス提供を推進したマイクロソフトに市場をほぼ独占されてしまった。

そのマイクロソフトにようやく一矢報いることができたと思ったところで、またかよという話である。腹が立つのも当然だろう。

しかも、見方によっては今回のほうがひどい話なのだ。

Macintoshのとき、大本はゼロックスが開発したユーザーインターフェースだった。それをジョブズが洗練し、ゲイツが普及させたとみることもできる。

対してグーグルは、マルチタッチにスワイプ、ずらりと並ぶアプリのアイコンと、アップルが生み出したものをのきなみ採用していた。

加えて、グーグル創業者のラリー・ペイジとサーゲイ・ブリンはジョブズをメンター(助言者)と尊敬していた。ジョブズにしてみれば、「飼い犬に手をかまれた」と感じたはずだ。さらに、iPhoneやiPadを開発していたとき、グーグルCEOのエリック・シュミットはアップルの社外取締役で、内情を知る立場にあった。これでは怒らないほうがおかしい。

『スティーブ・ジョブズ』の著者、ウォルター・アイザックソンによると、実際、2010年にアンドロイドのスマホを発売したHTC社を訴えた直後、ジョブズは、かつてないほど怒っていたそうだ。なんでもかんでも盗みやがった、この悪を正すためならアップルの流動資産400億ドルを残らずつぎこむし、必要なら、最後の一息だってそのために使ってやる、と。

だが、さすがのジョブズも、訴訟などを通じてアンドロイドの販売を禁止することはできなかった。だからいまもアンドロイドのスマホは売られているし、世界的にはアンドロイドのほうが売れる状況にさえなっている(日本は例外でシェアが拮抗している)。

■ 選べることが重要

ハードウェアとソフトウェアとコンテンツの処理を整然としたシステムに一体化し、シンプルな体験を提供するほうがユーザーにとっていい。それがジョブズの考えだ。

これは、スマホのアプリにも如実に表れている。ジョブズはユーザーに権限を与えない。そんなことをしたら統合が崩れてしまうからだ。だから、アップルのApp Store以外からアプリをインストールすることはできないし、アップルの審査を通らないアプリは公開できない。

このほうがユーザー体験は安定する。また、ユーザーの情報を不正に集めるアプリがまぎれ込みにくく、安心感もある。

だがクローズドにすればイノベーションが起きにくくなると指摘する専門家もいる。

たとえば、ハーバード大学法学部のジョナサン・ジットレイン教授は、インターネットが発展したのは奇跡的にオープンな環境になったからだと指摘。アップルがめざす「生み出す力を持たないアプライアンスが制御ネットワークにつながれている形」への移行はイノベーションを殺すと著書『インターネットが死ぬ日』(早川書房)で警鐘を鳴らしている。

しかし、本当にオープンな開発環境のほうがイノベーションを生みやすいのだろうか。私はアンドロイド(HTC、サムソン)からiPhoneに乗り換えたのだが、そのときはっきりと使い勝手が上がったし、いまにいたるまで、アンドロイドならあの機能が使えるのにと思うことも特にない。

アンドロイドのスマホはたしかに数多くのメーカーが販売しているが、機能を落とした廉価版まで展開されているという以上のことはないように感じる。もちろん、不要な機能にお金を払う必要などないわけで、自分に合った製品を選べる自由は大事だ。このあたりはオープンのメリットだろう。

開発環境がオープンだからこそのイノベーションとクローズドだからこそのイノベーション、両方ともあって選べるのが、ユーザーにとっては一番いいのではないだろうか。

<連載ラインアップ>

■第1回「シンプルにしろ」iPodの開発会議で、スティーブ・ジョブズが思わず「それだ!」叫び、採用を即決したアイデアとは?

■第2回 「共食い上等、食われる前に食う」iPodを葬ってまでiPhoneを発売したスティーブ・ジョブズの計算とは?

■第3回形だけまねると“イタいプレゼン”に スティーブ・ジョブズ流の高度な説得術とそれを象徴する「有名な一言」とは?

■第4回時価総額20分の1だったアップルになぜ大逆転を許したのか ゲイツとジョブズ、2大巨頭の共通点と真逆の経営哲学とは

■第5回 「飼い犬に手をかまれた」スティーブ・ジョブズがグーグルのアンドロイドに激怒した理由とは?(本稿)

■第6回 マスクはジョブズの再来か? あり得ないレベルで物事を突きつめ、無茶苦茶なのに成果を上げる二人の共通点とは

※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。

<著者フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。

●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

●会員登録(無料)はこちらから

筆者:井口 耕二