やっぱり「愛子天皇」しかない…皇室研究家「天皇家にあって、秋篠宮家にない"天皇の資質"」の決定的な差

2025年3月28日(金)9時15分 プレジデント社

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/brazzo

写真=iStock.com/brazzo

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/brazzo

■愛子さまと悠仁さまの「皇族らしさ」

去る3月3日に行われた秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下のご成年に際しての記者会見。立派に成年皇族として振る舞われた。

しかし、昨年9月に発表されたご成年にあたっての「ご感想」との隔たりが大きかった。後者には、「皇族らしさ」がまるで感じられなかったからだ。それ以前の中学時代の作文などを拝見しても、それは同様だった。

ただし、宮内庁のホームページには公開されていない秋篠宮邸で側近者たちに語られた内容には、次のような一節があったようだ(日テレNEWS、令和6年[2024年]9月6日配信「【全文】悠仁さま成年皇族になられた意気込み語る」)。

「自らの務めについて考え、成年の皇族としての役割を果たせるよう努力していきたいとと思っています」

これは記者会見の内容につながる。

悠仁殿下は記者会見を無事に終えられて、晴れやかに成年皇族として新しい一歩を踏み出されたことになる。

一方、天皇皇后両陛下のご長女、敬宮(としのみや)(愛子内親王)殿下の場合はどうか。ご成年に際しての記者会見もご感想も、それ以前の作文なども、揺るぎなく「皇族らしさ」が発揮されていた。

敬宮殿下と悠仁殿下の間には、その点で気づきやすい違いがあった。

この違いの背景を考えると、それぞれのご成育環境、ご幼少期以来の教育環境の違いという条件が浮かび上がる。

敬宮殿下が、皇室の中心にいらっしゃる天皇皇后両陛下のもとで育ってこられたのに対して、悠仁殿下は、秋篠宮家という傍系の宮家で育ってこられた。しかも、それぞれご養育、ご教育についての「方針」に、いささか違いがあったように見える。

■資質やお人柄の問題ではない

あらかじめ誤解がないように断っておくと、注目があつまっている皇位継承問題は、個別の皇族の資質やお人柄とは直接かかわらない。あくまでも今の皇位継承ルール、皇位継承制度が抱えている「構造的な欠陥」をいかに是正するかこそが、焦点だ。

その構造的な欠陥とは何か。正妻以外の女性(側室)のお子さまによる皇位継承の可能性がとっくに排除されている。なのに、晩婚化・少子化も進む状況の中で、皇位継承資格を「男系男子」だけに限定する明治以来の“狭い縛り”を、うっかりそのまま維持している。その致命的なミスマッチにほかならない。

このミスマッチを解消すれば、「直系優先」の原則によって次の天皇はおのずと敬宮殿下に確定する。こういう筋道だ。

国民の側から、個別の皇族方の優劣を論評するような、非礼・僭越な話ではない。

その直系優先の大切さを、あらためて具体的に確認する上で、天皇ご一家と秋篠宮家のこれまで教育方針の違いに目を向けておくことは、決してムダではないだろう。

■愛子さま、国民の祝福の中でのご誕生

まず、天皇ご一家に目を向けよう。

敬宮殿下のご誕生は平成13年(2001年)12月1日。この時は、直系の皇孫のお誕生をお祝いして、祝賀の記帳が行われた。宮内庁関係で12万人、全国の自治体で65万人、合計77万人もの国民が記帳したという。

翌年の天皇陛下(当時は皇太子)のお誕生日に際しての記者会見では、記者から「敬宮様(この頃、記者は「愛子さま」でなくご称号でお呼びしていた)誕生に際し、2日間で(宮内庁関係の)12万人もの記帳者が訪れたことをどのように受け止められたでしょうか」という質問が投げかけられていた。

これに対するお答えは次の通り。

「正直言ってこれだけ多くの方々が、記帳してくださったということに内心驚くとともに、愛子内親王がたくさんの方に祝福していただいていることを、親としてとてもうれしく思いました。皆さんからの祝福におこたえする意味でも、この子供を立派に育てることの責任を感じています」

敬宮殿下は、このように多くの国民からの祝福の中でお生まれになった(記帳者は氷山の一角だろう)。それに対して、陛下は「立派に育てることの責任を感じています」と、あらためてご養育への強い責任感を述べられた。

■「できるだけの愛情をそそぐ」

この時の「養育や教育方針」についての質問に対しては、このように答えておられた。

「子供には、親である私たちができるだけの愛情をそそいで育てていくことが、何よりも大切なことではないかと思います。また、私は父親としてできるだけ子育てにかかわっていきたいと考えています」と。

敬宮殿下はご両親から愛情をいっぱい注がれて育ってこられた。

重いご公務を背負っておられる陛下も「できるだけ子育てにかかわっていきたい」と述べられた通り、それを実践してこられた。

別に陛下は、「子供からも多くのことを教わると思います」とも述べておられた。ほとんど父親として理想の姿ではあるまいか。

こうして敬宮殿下は、天皇陛下から直接、絶大な薫陶を受けながら育ってこられた。

■「皇族としての教育」を意識

平成17年(2005年)、敬宮殿下が3歳の頃、天皇陛下はお誕生日に際しての記者会見で、「女性皇族への皇位継承が議論の焦点」になっていることに触れた質問に対して、ご養育方針について次のように述べられた。

「愛子にはどのような立場に将来なるにせよ、一人の人間として立派に育ってほしいと願っています」と。

これは、先の質問へのお答えである以上、「どのような立場」という表現には、ご結婚後も皇族の身分にとどまられることはもちろん、「皇位継承」の可能性も含まれていることは明らかだ。

その翌年のお誕生日記者会見では、こんな発言をされていた。

「皇族としての教育ということについては、もう少し先の段階だと思います」

普通の子どもへの教育とは異なる「皇族としての教育」の必要性を自覚され、それを発達段階に応じて行うことを、この時点ですでに考えておられたことが分かる。

■「皇族らしさ」の基礎

次に平成21年(2009年)、敬宮殿下が学習院初等科の1年から2年に進まれる手前のタイミングで、お誕生日会見の中で次のように述べておられた。

「誠実で人に対する思いやりの心をはぐくむことがとても大切と考えています」

天皇陛下が早くから、「皇族らしさ」の基礎となる人格的な価値を重んじる教育を、心がけておられたことが伝わる。しかも、ここに出てくる「人に対する思いやり」こそ、敬宮殿下の人格形成の大切な軸になることが、後から振り返ってはっきりと分かる。

その後、敬宮殿下はおつらい不登校の時期を乗り越えるという経験をされた。天皇陛下は平成24年(2012年)の記者会見で、その頃ご療養期間が9年目になっていた皇后陛下が、ご自身もお苦しい中で、敬宮殿下を懸命に支え続けられたご努力について、述べておられた。

■「愛子も共に、公私にわたり活動」とご発言

平成25年(2013年)、敬宮殿下が初等科5年から6年に進もうとする段階では、早くも「皇族らしさ」を身につける教育を、明確に意識しておられたことが分かる。この年は、6月にご結婚20年を迎えられる年めぐりにあたっていたが、記者会見で次のような発言をされていた。

「今後とも夫婦で協力しながら、また、愛子も共に、公私にわたり活動していくことができればと思います」

ここで「愛子も共に、公私にわたり……」とおっしゃっているのは、敬宮殿下がいずれ公的な活動にも加わられることを視野に入れた表現だ。

■「皇族としての務め」への自覚

翌年に初等科を卒業され、学習院女子中等科に進学されるにあたり、今後の教育方針について以下のように述べておられた。

「愛子には、知識を吸収し、さらにそれを社会で実践していくために、自分で考え、行動できるようになるとともに、周囲への感謝の気持ちや配慮を大切にしながら、健やかに育ってほしいと思います」

先にあげた「思いやり」とこの「感謝」こそ、この後の敬宮殿下の「皇族らしさ」の人格的な基軸を形づくるものになったように見える。

平成28年(2016年)、中等科2年から3年に上がる頃には、「皇族の務め」への自覚を期待するお考えを述べられた。

「皇族の務めについても理解を深めてくれればと願っております」と。

敬宮殿下は中学時代の一時期、体調を崩されたこともあった。この時も、皇后陛下の献身的なお支えによって、回復された。

天皇陛下は翌年の、敬宮殿下が高校進学を控えられたタイミングでの記者会見で、より「皇族らしさ」を深められることを期待されて、以下のように語っておられた。

「皇族としての務めについての理解を深め、また自覚と役割を学びつつあるように思います。4月からは高校生になり、新たな環境に身を置くことになりますが、今後とも、機会を捉えていろいろな経験を積んで、人として、また、皇族の一員として、健やかに成長していくことを願っております」

■天皇ご一家の「心のバトンリレー」

この中学3年生のときの広島への修学旅行の感想文「世界の平和を願って」では、平和の原点として「感謝と思いやり」の大切さが強調されていた。それは振り返ると、天皇陛下がご教育にあたって心がけてこられた「人に対する思いやりの心」(平成21年[2009年])や「周囲への感謝の気持ちや配慮」(平成26年[2014年])を、敬宮殿下がご自身で深められ、また内面化された結果にほかならないだろう。

この年から、皇后陛下は敬宮殿下の“気づき”を後押しすべく、ご自身のお誕生日に際してのご感想の中で、「感謝と思いやりの気持ち」を大切にしてほしいという思いを、繰り返し述べておられた(平成29年[2017年]・同30年[2018年]・令和元年[2019年])。

さらにその後は、天皇陛下が今年にいたるまで毎年、「感謝」と「思いやり」の大切さを強調してこられている(令和2年[2020年]〜7年[2025年])。

これにこたえて、敬宮殿下もご成年にあたってのご感想の中で、以下のように述べておられた(令和3年[2021年])。

「日頃から思いやりと感謝の気持ちを忘れず、小さな喜びを大切にしながら自分を磨き、人の役に立つことのできる大人に成長できますよう、一歩一歩進んでまいりたいと思います」

両陛下の教えを真正面から受け止めておられることが分かる。天皇ご一家の美しい「心のバトンリレー」を拝見しているような気がする。

人々の共感と感動を呼んだ敬宮殿下のご成年に際しての輝くような記者会見や、大学を卒業されてからの笑顔の連鎖を生み出されるお姿の背後には、ここでその一端を振り返ったような、両陛下による愛情にあふれたご成育、ご教育環境があった。

■秋篠宮さま、「帝王学」の質問はスルー

では、秋篠宮家はどうか。秋篠宮家の場合は、天皇ご一家とは少し違った印象を受ける。「皇族らしさ」をあまり前面に出さない教育を心がけてこられたようだ。

悠仁殿下についても、今の欠陥を抱えた皇位継承ルールのもとで継承順位が第3位(平成時代)とか第2位(令和になってから)という位置づけを、既定の事実として固定化する姿勢はあえて避けてこられた気配がある。

たとえば平成20年(2008年)、悠仁殿下が2歳の当時、秋篠宮殿下が記者から「帝王学」について問われた場面では、こんな答え方をされていた。

「皇族としての自分の立場も追々自覚し、これは前に娘たちのことでお話ししたこともあったかもしれませんけれども、持ってもらうようになったらと思っております。そのほか、これも上の2人の娘と同じことになりますけれども、自分が関心のあることなどを深めていってくれれば良いなと私は思っております」

ここで、「帝王学」を持ち出しての質問に対して、今のルールのもとでは皇位継承資格を持たない「娘たち」「2人の娘」と「同じ」期待を寄せることを、繰り返し強調しておられたのが目をひく。

■「皇族らしさ」の言及せず

悠仁殿下がお茶の水女子大学附属小学校に入学された平成25年(2013年)には、「皇位継承順位第3位の皇族としてどのように成長していってほしいか」という質問に対して、このようにお答えになった。

「それぞれの家で何がしか各論的に、考えはあると思いますけれども、かなり多くのことについては、共通しているのではないかと私は思います。そういうことからすると、今の段階で私は、これは以前にも話したことがありますけれども、きちんとした社会生活を送れるようになってほしいと思います」

ここでも、「それぞれの家」とも「共通している」視点での応答に、徹しておられた。皇位継承者として特別視されることを、あえて避けておられるようにも見える。

もちろん、悠仁殿下は伊勢神宮や神武天皇陵へのご参拝や沖縄、広島、長崎、戦争関連施設などへのご訪問を経験されている。これらは皇族としての貴重な学びの機会でもあったはずだ。

その一方で、秋篠宮殿下の記者へのご回答を拝見すると、天皇陛下のような「皇族としての務め」への理解とか、「皇族の一員」としての成長を期待する明示的なご発言は、現在までなされてこなかった。

こうした経緯であれば、悠仁殿下のご成年にあたってのご感想でも「皇族らしさ」が現れていなかった事実も、とくに不自然ではなかったと言える。

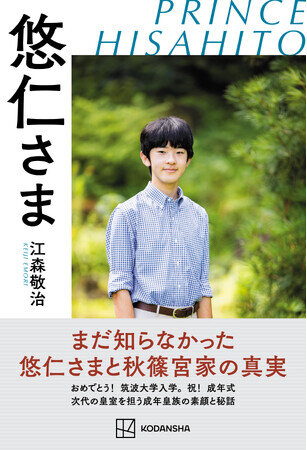

写真=時事通信フォト

筑波大付属高の卒業式に臨まれる秋篠宮家の長男悠仁さま。2025年3月18日午前、東京都文京区(代表撮影) - 写真=時事通信フォト

■ジェンダー平等を重んじる秋篠宮さま

昨年の秋篠宮殿下のお誕生日会見でも、「将来皇位を継承されるお立場である悠仁さまへの期待をお聞かせください」という質問へのお答えは、以下のような内容だった。

「恐らく重複しますけれども(これまで娘たちに言ってきたことと同じになってしまうけれども、いろいろなところから声をかけていただいたら)一つ一つ自分が関わる仕事を大事に思って、取り組んでほしいということですね。今の段階ではそのことでしょうか」

やはりここでも、「今の段階では」と断られながら、皇位継承資格を持たない「娘」への期待と「同じ」「重複します」という姿勢を見せられた。これでは、皇位継承者への「期待」を尋ねた質問とは、かみ合っていない。

この食い違いはどうしたことか。その謎を解くカギは、秋篠宮殿下ご自身の平成18年の次のご発言だろう。

「私は女性皇族、男性皇族という違いは全くないと思っております。ですから、女性皇族だから何かという役割というのは、私は少なくとも公的な活動においては思い当たりません」

秋篠宮殿下が「ジェンダー平等」を重んじておられることは、これまでも知られている(たとえば江森敬治氏『秋篠宮』など)。現に、このように公言しておられる以上、皇位継承資格を「男子」だけに限定する今のルールにも、おそらく内心では違和感を抱いておられると拝察するのが自然だろう。

そうであれば、直系の皇女をさしおいて傍系の男子(皇弟や皇甥)が即位することにも、疑問を持っておられるのではないか。

先のような“すれ違い”の応答は、このように考えないとうまく説明できないだろう。

■「皇族らしさ」を前面に出さない秋篠宮家

また、秋篠宮殿下におかれては、皇室の公的なご活動については、あくまでも“受け身”が基本とお考えのようだ。悠仁殿下がご成年記者会見で以下のように述べられたのも、そうした父宮のご理解に基づいてのことと思われる。

「皇族としての立場の受け止めや考えについてですが、頂いたお仕事の一つ一つに心を込めて丁寧に取り組むことが大切であると考えています」

誠実なご姿勢ながら、こうした受け身の態度も、あえて「皇族らしさ」を前面に出さない秋篠宮家の教育方針と、見合っている。

■「皇室の務め」への捉え方に違い

ところが、天皇皇后両陛下の場合は少し異なる。

たとえば昨年、両陛下は能登地震と豪雨で被害を受けた石川県を、年内に3度もお見舞いになった。この事実は、陛下ご自身の強いお気持ちがなければ考えにくい。

さらに、敬宮殿下の初めての単独での地方ご公務も、直前の豪雨被害によって中止になったものの、同じく石川県へのお見舞いが予定されており、それもご本人のご希望によるとされていた。

天皇陛下は皇室のお務めについて、次のように述べておられる(令和3年[2021年]のお誕生日会見)。

「国民を思い、国民に寄り添う点で、災害で被災された方々、障害者や高齢者、あるいは社会や人々のために尽くしてこられている方々にも心を寄せ、ねぎらい、励ましていくことはとても大切なことです。それは、私と雅子2人の自然な気持ちであるとともに、皇室としての大事な務めでもあると思います」

「国民を思い、国民に寄り添う」背後に、まずご自分たちの「自然な気持ち」があることを明言されている。そのご本心に裏打ちされた上で、「皇室としての大事な務め“でも”ある」と。

こうした内面性を重視すると、そのお務めは単なる「頂いたお仕事」とは性格が異なる。その場合、「皇族らしさ」が深く“内面化”されていなければ、十分にはなし得ないことだ。

天皇ご一家と秋篠宮家の教育方針の違いも、つきつめると、このような「皇室の務め」についての捉え方の相違に基づくのだろう。

■皇位継承は「精神」の受け継ぎ

天皇陛下は「国民の中に入っていく皇室」を目指され(昭和60年[1985年])、敬宮殿下は皇室の役目の基本は「困難な道を歩まれている方々に心を寄せる」ことと捉えておられる(令和6年[2024年])。

悠仁殿下の記者会見にあった「人々の暮らしや社会の状況に目を向け続けていくことが重要である」という姿勢とは、熱量とか距離感において差がある。

これが直系と傍系の違いだろうか。

皇位継承において「精神」の受け継ぎが大切であるならば、男女の性別よりも直系が優先されるのは、いたって自然なことではないか。

----------

高森 明勅(たかもり・あきのり)

神道学者、皇室研究者

1957年、岡山県生まれ。国学院大学文学部卒、同大学院博士課程単位取得。皇位継承儀礼の研究から出発し、日本史全体に関心を持ち現代の問題にも発言。『皇室典範に関する有識者会議』のヒアリングに応じる。拓殖大学客員教授などを歴任。現在、日本文化総合研究所代表。神道宗教学会理事。国学院大学講師。著書に『「女性天皇」の成立』『天皇「生前退位」の真実』『日本の10大天皇』『歴代天皇辞典』など。ホームページ「明快! 高森型録」

----------

(神道学者、皇室研究者 高森 明勅)