石原裕次郎は「バカバカしいくらいの大酒飲み」で…兄・石原慎太郎だけに見せていた知られざる「タフガイ」の素顔

2025年5月5日(月)7時0分 文春オンライン

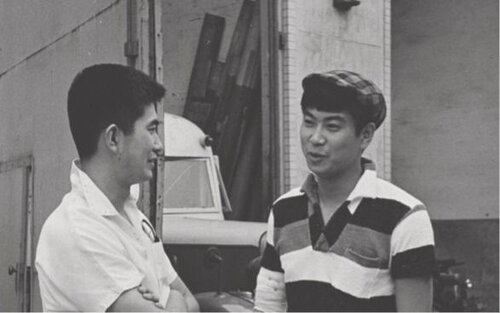

石原裕次郎は、強い絆で結ばれていた兄で作家の石原慎太郎氏(1932〜2022年)にしか見せない顔があったという。死去の直後に緊急増刊「さよなら石原裕次郎」へ発表された手記では、知られざる「タフガイ」の素顔が明かされている。(全3回の1回目/ #2 に続く)

◆ ◆ ◆

時代を代表した石原裕次郎

私たちの世代、昭和ひと桁生まれは、戦争にこそ直接行きませんでしたが、戦後のこの40年の激しい変化を体験してきて、ある意味で波瀾の人生を送ってきているといえるでしょう。また、そろそろ人生に失恋しかけている世代でもあるし、功成り名を遂げつつある人にしても、もっと内面的なところでは、不如意なもの、あるいは人生の不条理をいろいろ味わって「自分の人生とは何だったのだろう」とふり返ってみる頃合いになっている世代だと思われます。

こういう人たちが経てきた時代を、意識するしないにかかわらず、弟は代表してきました。

だから、弟に対する哀惜は、実は、人々の自分の青春というか、自分の今までの人生に対する一つの惜別といったものが重なって、より悲痛なものとなったのではないでしょうか。

ただ、兄弟として、幼年からの思い出を通じて感じることは、弟の人生は、非常に祝福されながらも肉体的には呪われた人生だということです。いくつもの大怪我と大病、あんなに肉体の業苦を味わい続けさせられる人生というのは、ちょっと考えられません。

子供の時から死ぬまで、ずっと病気で寝ていたというのと違って、その間、積極的に動き、明るく笑い、楽しみ、そしてまた挫折し、蘇り、ほんとうに飽きずによく闘って我慢してやってきたものだと思います。

あれは私が小学校の5年、弟が3年の時でした。家の裏の空地で遊んでいる時に、誰かが、決して悪意ではなかったのですが、棒を投げたら弟の目に当たってしまった。これは子供心に怖い出来事で、一瞬目が潰れたのではないかと思いました。かろうじて目ははずれていて何でもなかったのですけど、弟が激しく「ワァーッ」と泣き出した時に、私はほんとうに体がしびれて、自分が消え入ってしまうぐらいのショックを受けました。

弟のピンチを見て、自分に起こった以上に動顛驚愕(どうてんきょうがく)するのは、兄弟だから当たり前といえば当たり前なのでしょうが、いま、あの思い出がものすごく鮮烈に蘇ってきています。

ヨットを介して無言の競争

私と弟との思い出の、非常に大きな媒体となるのは、やはりヨットです。

私たちが中学生の頃、父が、当時のお金で3、4万円もしたディンギーのヨットを買ってくれました。それがヨット屋さんの手で、金沢八景の峠を越えてうちにお嫁入りした時は、弟と二人で、本当に茫然とするくらいの幸福を味わったものです。

弟は要領がよく、私より先にセイリングがうまくなって、いつも華やかに女の子を乗せて走っていました。私は弟のように華やかなことは出来ないから、当時としては気の遠くなるようなクルージング、長者ヶ崎の先の佐島まで行ってあの北限地の海浜に咲いているハマユウを一輪採ってきて、

「ほら俺は、あそこまで行ってきたぞ」

と、弟に対して、ひけを取らない実績を一つ作ったことを示す、そんな無言の競争をしたものです。

ところが、ヨットもだんだん馴れてくると、有難味は薄れてくるし、他の遊びにも忙しいから、船の世話も怠るようになってきました。

台風で雨が沢山降った時のことです。小さな船だから雨が入ると繋がれたまますぐ沈んでしまう。通勤の途中、父がバスストップから船を繋いである川を見ると、ほかの船はちゃんと浮いているのに、うちの船だけが沈んでいる。帰宅した父に怒鳴られて、真っ暗になってから二人で水の掻き出しに行ったことがありました。

父が死んでからですけど、私が関西へサッカーの試合に行き、弟も女友達と軽井沢かどこかへ遊びに行っている時、台風が来て、川が増水し船が流されてしまったことがあります。帰って来てそれを知り、二人で真っ青になって、あわてて漁船を雇って捜しに行ったら、鎌倉の沖で錨をひきずったまま逆さまになって浮いていました。船に謝りながら連れて帰ってきましたが、「お前が悪い」「いや、お前の責任だ」と、なすり合いをしたものです。

バカバカしいくらいの大酒飲み

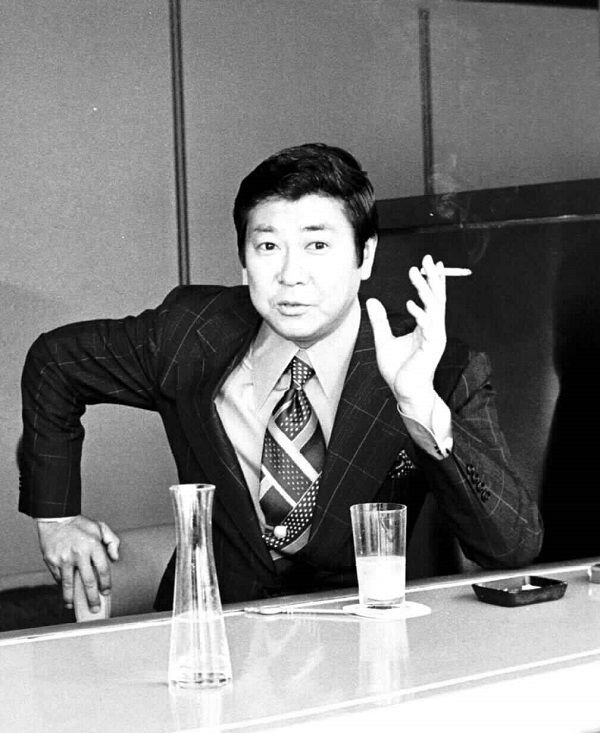

船には強く、絶対に船酔いはしない男でしたけれど、お酒は実によく飲み、よく酔いました。

学生の頃は酒を飲むとまず喧嘩、しなくてもいい喧嘩です。そして女。私も、喧嘩はせいぜいつき合うし、女もまあ、つき合わないではないけれど、つき合えないのは最後の泣き上戸です。やはり、いろいろなフラストレーションがあったのでしょう。気持よさそうに、さめざめ泣くのです。晩年はさすがになかったのですが、若い頃は年に一回か二回、私にしきりに詫びながら号泣して酒を飲むことがありました。

酒の飲み方も、スケールが大きいと言えば褒め言葉になってしまいますが、バカバカしいくらいの大酒飲みでした。父も独身の頃、汽船会社で、人が引き受けたがらない正月の当直を買って出て、贈り物の酒一ダースを、朝から飲みはじめ夜までには全部飲んでしまったという記録のある男でしたが、弟も強さでは父にひけをとらなかったかもしれない。

私の留守中にうちに来たりすると、母と女房を前に置いて、台所の板の間に坐って、都々逸(どどいつ)やさのさや小唄をうなったりしながら、一緒に手拍子をとらせて、2時3時まで飲んでいました。私が帰ってくると、

「お前、奥さん置いて、いま頃まで何していた」

説教しながら、

「まあ一杯飲め」

と言う。

「何でそんなところで飲むんだ」

訊くと、

「いや、ここがいいんだ」

と動かず飲み続ける。

だから、長門裕之、岡田真澄といった、あの頃、一緒に映画に出ていた仲間は、弟の酒にメロメロになるまでつき合わされたんじゃないでしょうか。みんなそういう悪夢に近い思い出を持っていると思います。だから憎まれたかというと、全くそうではなかった。初七日に来てくれた南田洋子さんが、

「長門は、いまも泣きながらテレビを見ている」

と言っていました。

〈 石原裕次郎は「俺は借金を返すためにやっただけだ。歌手じゃないんだから」と…兄・慎太郎が“弟の歌にダメ出し”の真相とは 〉へ続く

(石原 慎太郎/ノンフィクション出版)