川崎フロンターレ、光州の芸術的サッカーに屈する。敗北のACLE第2節を検証

2024年10月4日(金)19時0分 FOOTBALL TRIBE

AFCチャンピオンズリーグ・エリート(ACLE)2024/25のリーグステージ第2節が、10月1日と2日に各地で行われた。川崎フロンターレは1日、本拠地の等々力陸上競技場にて光州FC(韓国)と対戦。最終スコア0-1で敗れている。

キックオフ直後から光州のパスワークを止められず、劣勢に陥った川崎。後半は運動量が落ちた光州を自陣へ釘付けにしたが、ホームチームの猛攻は同点ゴールに結びつかなかった。

特に前半、川崎が試合を掌握しきれなかった原因は何か。ここではACLエリート光州戦を振り返るとともに、この点を中心に論評していく。現地取材で得た川崎の鬼木達監督の試合後コメントも、併せて紹介したい。

巧みだった光州の隊形変化

この試合における両チームの基本布陣は、川崎が[4-2-3-1]で光州が[4-4-2]。川崎はFW小林悠を起点とする守備(ハイプレス)で光州の自陣からのパスワークを封じようとしたが、アウェイチームの隊形変化に苦しめられた。

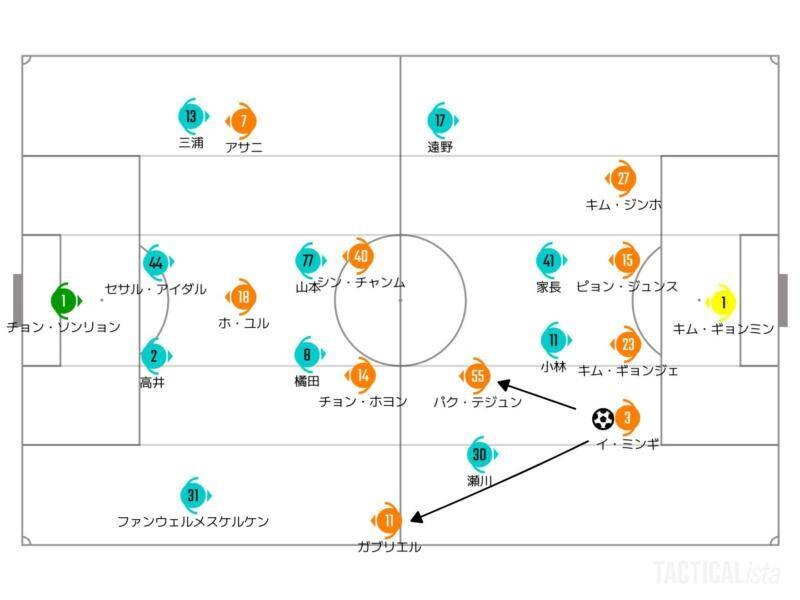

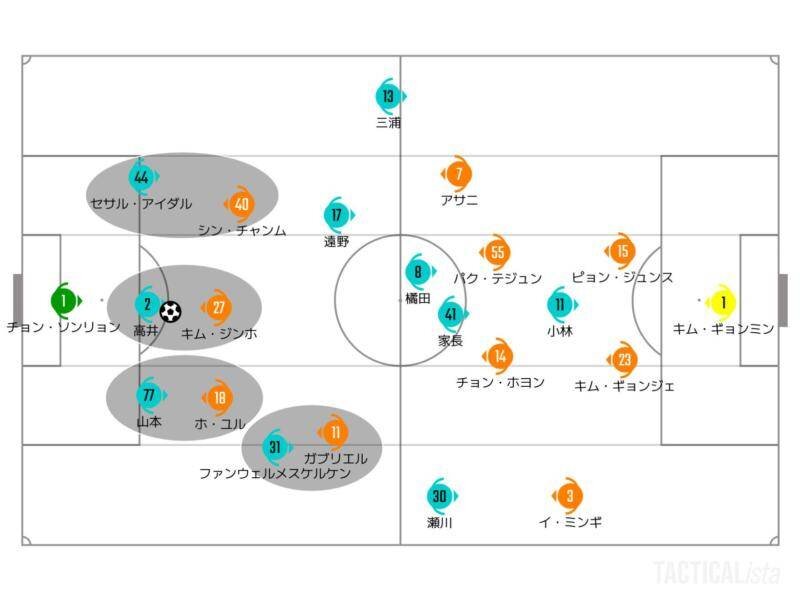

光州は川崎からボールを奪うと、守備時の[4-4-2]から[4-1-2-3]へ隊形変化。背番号55のMFパク・テジュン(2ボランチの一角)が攻撃時に中盤の底を務めたほか、背番号3のイ・ミンギと27番キム・ジンホの両DF(両サイドバック)の立ち位置にも工夫が見られた。

図Aのように、キックオフ直後からイ・ミンギとキム・ジンホの両サイドバックがタッチライン際から内側へ立ち位置を移し、中央とサイドどちらへもパスを出せる状況を常に作っている。これに加え、左サイドバックのイ・ミンギは敵陣へのランニングを繰り返し、川崎の最終ラインを押し下げていた。

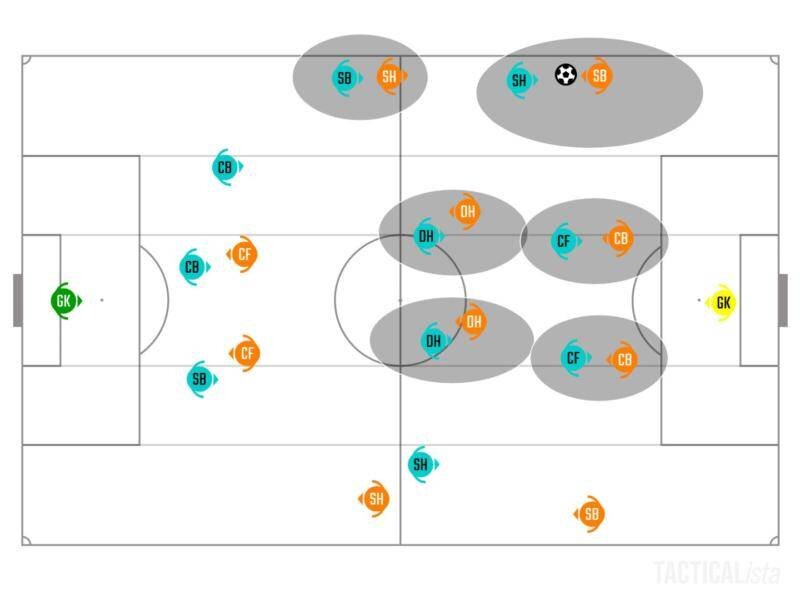

図Bのようにサイドバックが自陣後方タッチライン際でボールを受けた場合、左右どちらかのパスコース(タッチライン方面へのパスコース)が必然的に消える。また、サイドバック自身も相手サイドハーフやウイングFWのプレスを浴びやすい立ち位置のため、ボールを失うリスクも上がる。洋の東西を問わず、4バックを採用しているチームの多くがサイドバックをこの位置に立たせたうえでパス回しに参加させており、その結果ボールを奪われているが、光州はこのようなミスが少なかった。

守備も緻密だった光州

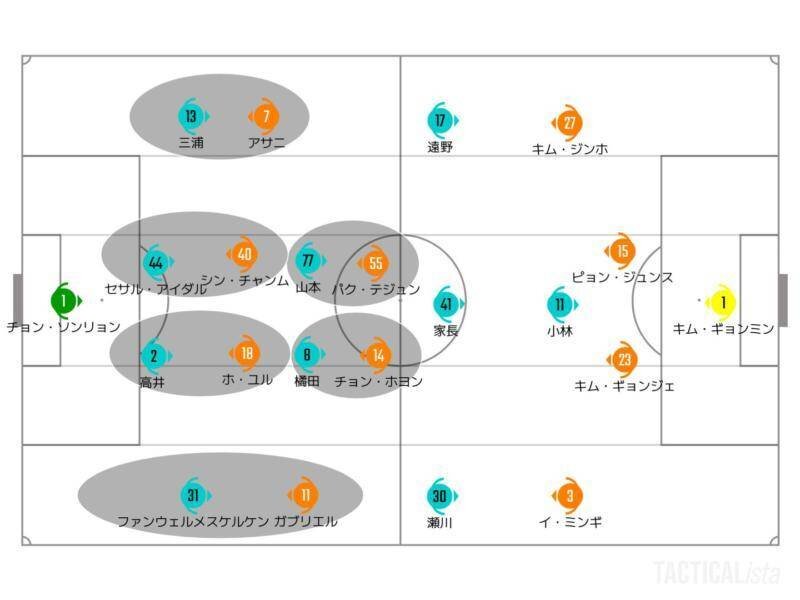

光州は攻撃面のみならず、守備面でも周到さを見せつける。川崎が最終ラインからパスを回そうとするやいなや、DFホ・ユルとFWシン・チャンムの2トップが川崎のセサル・アイダルと高井幸大の両DF(2センターバック)を捕捉。これに加え、自陣後方へ降りパス回しをサポートしようとする川崎の2ボランチを光州の2ボランチが追跡したほか、川崎の両サイドバックにも光州の両サイドハーフがマンツーマン守備を行っていた。

自陣に立っている全ての選手をマンツーマン守備で捕捉されたため、川崎としては攻撃が困難に。試合序盤から窮屈なパス回しを強いられたうえ、前半19分に自陣でのパスミスから光州の速攻を浴びると、川崎の最終ライン背後を突いたキム・ジンホをセサル・アイダルがペナルティエリア内で押し倒してしまう。この反則で光州にPKが与えられ、キッカーを務めたMFヤシル・アサニにこれを物にされた。

ここでは右サイドバックのキム・ジンホが前線へ上がり、川崎のセンターバック高井と対峙している。これと同時にセサル・アイダルに光州のFWシン・チャンム、中盤から最終ラインへ降りた川崎MF山本悠樹(ボランチ)には、アウェイチームの2トップの一角ホ・ユルがそれぞれマッチアップ。川崎の右サイドバック、DFファンウェルメスケルケン際にも光州のFWガブリエル・ティグロン(左サイドハーフ)が張り付いたため、川崎のパス回しは行き詰まった。

ペナルティエリア手前でボールを保持した高井は、自陣へ降りてきた味方FW遠野大弥(左サイドハーフ)への縦パスを選択したが、これをシン・チャンムにカットされたことで先述のピンチに至っている。自陣でマンツーマン守備をされたときには、相手サイドバック背後へのロングパスで局面打開を図る。こうした原則をチーム内で共有しておく必要があったが、この試合における川崎はこれが不十分だった。

「前半30分までが問題だった」

試合後の公式会見で鬼木監督へ寄せられたのは、前半の低調なパフォーマンスに対する質問だった。同監督はこの会見で2つの質問に答え、自軍の反省点を挙げている。

ー前半30分までのプレーが、あまりに低調でした。その原因をどのように考えていらっしゃいますか。また、後半にどのような修正を試みましたか。

「おっしゃられた通り、前半のあの時間までが非常に問題だったと思っています。狙いを持って(試合に)入ったなかで、相手の守備のやり方のところでしっかりと(プレスを)剥がせなかったり、相手の攻撃のところで最終的には狙ったような形でボールは出てきているんですが、そこで回収できなかったり、奪ったボールをすぐまた回収されてしまうと。本当にその繰り返しでしたので、攻守両面で非常に問題はあったと思います」

「ただ、そのなかでもやはり気になるのは、攻撃のところで取ったボールをしっかりと動かしたかったのですが、少し選手間の距離が遠くなってしまったのかなと。前半の途中から形を少し変えるというか意識をさせたなかで、マイボールの時間を増やそうとしましたが、なかなかすべてが伝わりきらなかったです。後半についてですが、(光州は)マンツーマンに近い守備でしたので、人についてくるのであれば後ろの選手を前線にどんどん上げながら、またビルドアップのところはセンターバックやボランチで受け持ちながら、自分たちが前に行けば、相手は最終ラインがどんどん増えていくような状態になりますので、前進の仕方としては前半からそれをやりたかったです。後半はそこがうまくいったと思います。ただ、やはりゴール前のところで点を決めないと、チャンスがなかったわけではないので、何シーンかは決め切りたかったと思います」

ー前半(川崎の)プレスがはまらず、ボールを相手に回されスペースも利用されました。相手が何か(戦前の)想定と違うことをしてきたのか、それとも川崎側の問題(単に自軍の作戦の不徹底)でしょうか。

「ほとんどが想定のなかでのプレーでしたが、相手が上回ったシーンも当然あります。どちらかというと横に(ボールを)動かしてくるようなチームでしたので、片方(のサイド)に追い込んだ時にそこで閉じ込めたかったですが、中盤を経由されて逆サイドに持っていかれた。そういうシーンが非常に増えてしまったなと思っています。それもチームとして共有していましたが、そこがひとつ相手に上回られた部分ですね」

「もうひとつは、 (光州の)両サイドが高く張っていましたが、そこに少し引っ張られすぎたというところ。自分たちがプレスに行くのであればスライドが必要でした。また、相手の18番ホ・ユル選手の高さ(空中戦の強さ)のところですね。そこにパスが入ったタイミングでこぼれ球を拾えなかったり、非常にそこに引っ張られた部分もありました。(自分たちの陣形を)もっとコンパクトにしたかったのですが、何本かそういうのが通ることによって間が空いてしまった。当然そうなると相手が動かしやすかった(パスを回しやすかった)のだろうなと思っています」

サイドバックの立ち位置に工夫が見られた光州に対し、川崎は特に右サイドバックのファンウェルメスケルケンが自陣後方タッチライン際でボールを受ける場面がしばしば。ゆえに前述の図Bのような状況に陥り、相手サイドハーフ(ガブリエル)のマンツーマン守備も浴びたことで窮屈なパスワークを強いられた。

また、光州のように敵陣でマンツーマン守備を仕掛けることも徹底されていなかったため、アウェイチームの隊形変化を駆使したパスワークを止められず。特に川崎の2ボランチ、MF橘田健人と山本が中盤から飛び出して光州の2ボランチを捕まえに行く場面が少なく、これも川崎のハイプレスが機能しなかった原因のひとつと言えるだろう。芸術的な攻撃と緻密な守備を併せ持つ光州に、川崎は太刀打ちできなかった。