地球温暖化のウソ? ホント?(20)改正された建築基準法が地球温暖化と関係がある?

2025年5月28日(水)5時30分 ウェザーニュース

2025/05/28 05:10 ウェザーニュース

改正された建築関係の法律が今年(2025年)4月1日に施行されました。これは地球温暖化とも関係しています。

建築関係の法律が地球温暖化と関係していると聞くと、どうして?と不思議に思う人もいるでしょう。ところが、これが大ありなのです。

どういうことなのか、気候変動問題の専門家である江守正多さん(東京大学 未来ビジョン研究センター教授)の監修のもと見ていきましょう。

Q1/国内での住宅・建築物分野の二酸化炭素排出量はどれくらいの割合なの?

◆A/排出されている二酸化炭素の3割強が住宅・建築物に関係しています。

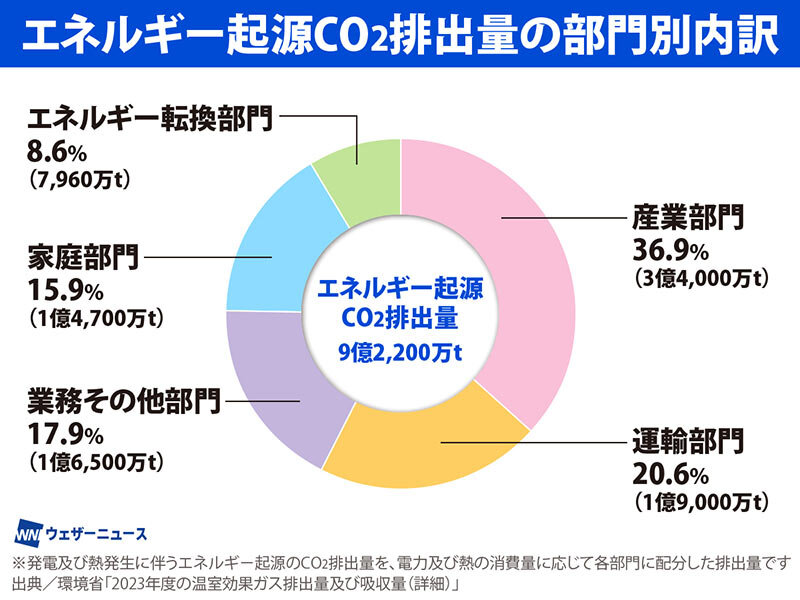

環境省が公表している「2023年度の温室効果ガス排出量及び吸収量」の「エネルギー起源CO2排出量の部門別内訳(電気・熱配分後排出量)」を見ると、住宅・建築物分野の二酸化炭素排出量の割合を知ることができます。

以下の円グラフの「業務その他部門」と「家庭部門」は、主に住宅・建築物に関わる部門です。

これら2つの部門を合計すると、約34%になります。これは日本国内で排出している二酸化炭素の3割強が住宅と建築物に関係していることを意味します。かなり多いですね。

「家庭、オフィス、お店などでは、毎日毎日、電気が使われています。その発電の際に出る二酸化炭素が多いことがまず考えられます。さらにガス、寒冷地などでは灯油を使用する際に出る二酸化炭素の量も多いでしょう。

それらが積もり積もって大量の二酸化炭素を発生させていると考えられます」(江守さん)

Q2/建築関連の法律と地球温暖化には深い関係があるって、本当?

◆A/本当です。温暖化との関連で建築基準法も改正されました。

Q1で見たように、住宅・建築物分野の二酸化炭素の排出量は大変多いです。

ということは、法律でも、さまざまな規定を設ける必要があるでしょう。

たとえば、建築基準法はどうでしょうか。この法律は、国民の生命・健康・財産の保護を図るために、建築物の敷地・構造・設備・用途などに関して、最低の基準を定めています。

建築基準法は1950年の制定以来、しばしば改正されています。特に大地震などが起こると、改正されることがあります。

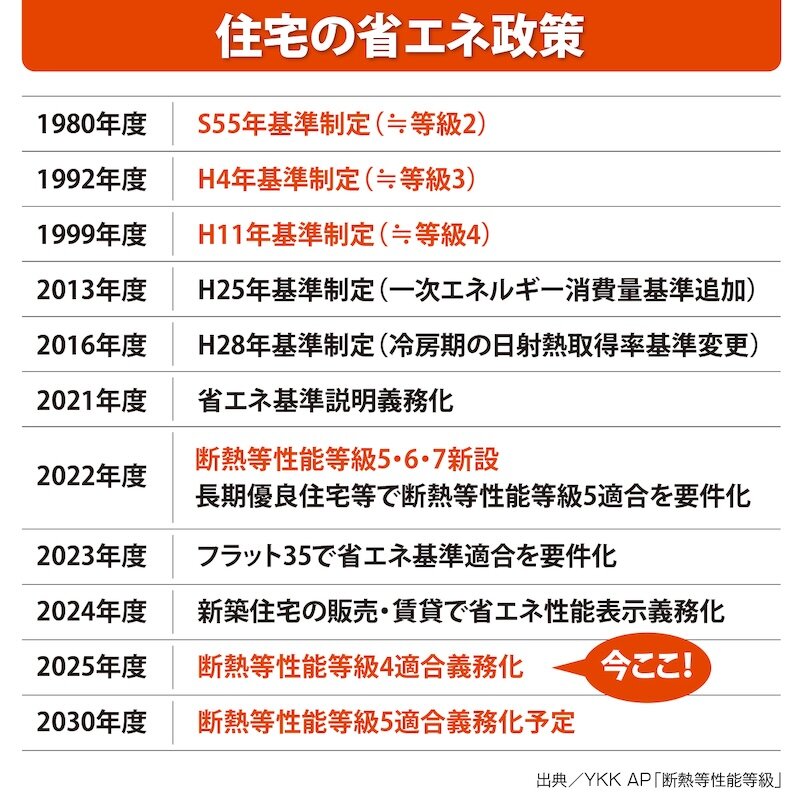

建築基準法は、今年の4月1日に新たな改正建築基準法が施行されました。

その主な目的は建物の省エネ性能を高めることです。二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスを削減するためには、建物の省エネ化が必要であるとの認識によっています。

今年(2025年)の4月1日には、改正建築物省エネ法の「原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け」に関してや「建築基準法に基づくチェック対象の見直し」などが施行されました(改正建築物省エネ法は段階的に施行されました)。

建築物省エネ法は、正式名称を「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」といい、2015年7月に制定されました。

建築基準法と建築物省エネ法の改正は、建築物分野における省エネ対策を加速させることに加えて、木材の利用を促進することが主な目的です。

木材を利用することと地球温暖化には何か関係があるの?と思う人もいるでしょう。

林野庁のウェブサイトには次の記述があります。

〜持続可能に経営された森林はその生育の過程で二酸化炭素を吸収し炭素を貯蔵するほか、そうした森林から合法的に伐採された木材を建築物等に利用することで、炭素が長期的に貯蔵されます。加えて、木材は製造・加工時のエネルギー消費が鉄やコンクリートなど他の建築資材よりも少ないことから、材料代替による排出削減にも寄与します。

このように、持続可能な森林経営を通じて生産される、再生可能な資源である木材を利用していくことは、脱炭素化と循環経済の実現に大きく貢献するものです。このため、木造建築をはじめ、木材を長期的に利用することへの期待は高まっており、地球温暖化対策に関する国際ルールの中でも、伐採木材製品(HWP:Harvested Wood Products)による炭素貯蔵量の増加が地球温暖化防止にもたらす効果が評価されています。〜

木材の利用促進は地球温暖化対策にもなることが記されています。

Q3/建築物省エネ法はどうして改正されたの?

◆A/温暖化対策をすべきだと考え、行動を起こした市民の尽力もありました。

「建築物省エネ法の改正には、一部の市民が地球温暖化対策を進める行動を起こしたことも影響しています。市民が声を上げて、署名活動などをおこなったことで、2022年6月に国会で成立したからです。

実はこのときの国会では、審議日程などの都合でこの法律の審議は先送りにされそうだったのですが、多くの市民が地元選出の議員に意見を言ったり、彼らに専門家の話を聞いてもらったりしました。その結果、改正建築物省エネ法が早期に成立したのです。

日本は民主主義の国です。ということは、世の中の仕組みを民意で変えられるはずです。温暖化対策についてもそれはいえることで、建築物省エネ法の改正には民意が反映されたといえるでしょう」(江守さん)

Q4/改正建築物省エネ法は温暖化対策に十分な法律なの?

◆A/まだそれほど高い省エネを期待できないなどの課題があります。

「改正建築物省エネ法の施行によって、二酸化炭素排出の削減に自動的につながる仕組みが一つできたといえます。

ただ、注意すべきこともあります。建築の専門家から聞いた、主な注意点を二つ挙げます。

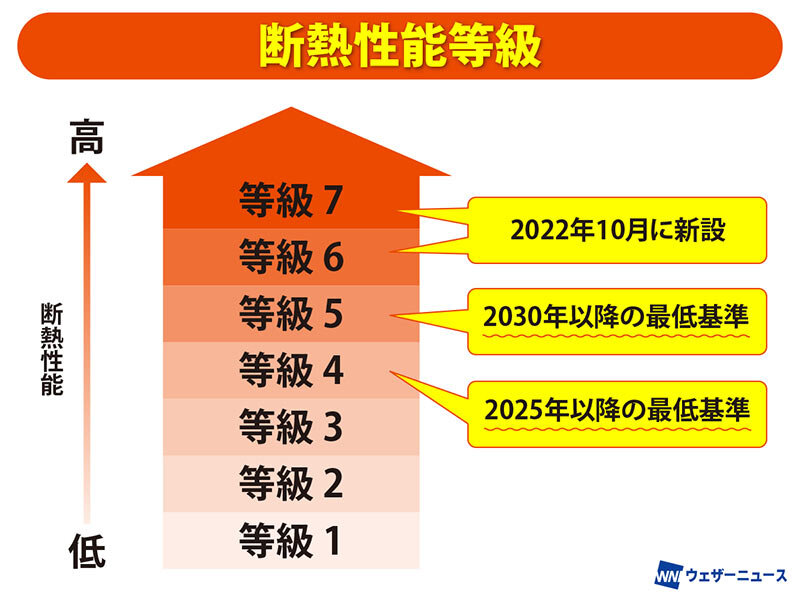

一つは、今回、義務化された最低基準の断熱等級4では、それほど高い省エネ性能は期待できない点です。そのため、2030年までに最低基準を断熱等級5に引き上げることが予定されているそうです。そうなると、気候変動対策にいっそう効果が出てきます。

もう一つは、省エネ基準への適合が義務化されたために、建物を建てる前に、適合の審査を受けて認証を得なければならなくなった点です。現状では審査の体制が十分ではなく、認証待ちが生じるおそれが指摘されています。認証待ちが短くて済むように、審査の体制を整備していく必要があります」(江守さん)

意外に思った人もいるかもしれませんが、建築物と地球温暖化は大きく関係しているのですね。

ウェザーニュースは気象情報会社として科学的な立場から地球温暖化対策に取り組むとともに、さまざまな情報をわかりやすく解説し、皆さんと一緒に地球の未来を考えていきます。まずは気候変動について知るところから、一緒に取り組んでいきましょう。

監修/江守正多 東京大学 未来ビジョン研究センター 教授(@seitaemori)

参考資料

林野庁「持続可能な木材利用」、国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」、YKKap「断熱等性能等級」