「英語を話せなきゃダメ」「テストで良い成績をとれ」は虐待にあたる? 児童福祉施設を運営する理事長が語る、子供を苦しめる“親のエゴ”

2025年5月11日(日)12時0分 文春オンライン

〈 「預貯金を搾取されたり虐待を受けたりすることも…」コロナ後、精神疾患のある患者を無理やり退院させる“逆引き出し屋”が増えているワケ 〉から続く

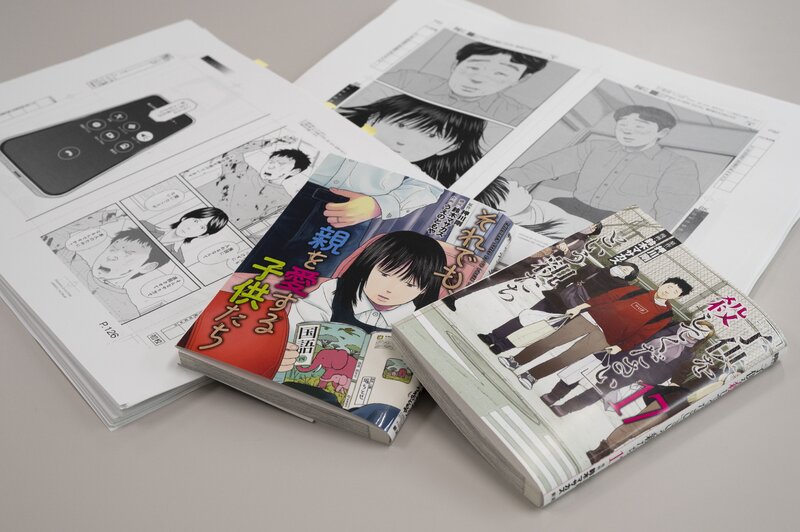

児童養護施設を舞台に、虐待や育児放棄(ネグレクト)など子供たちを取り巻く過酷な現実を描いたコミック『 それでも、親を愛する子供たち 』の原作者であり、「精神障害者移送サービス」を行う(株)トキワ精神保健事務所の所長でもある押川剛さん。

綿密な取材を元にした問題作に、なぜ挑戦しようと思ったのか。児童福祉施設を運営する社会福祉法人の理事長にも就任した押川さんに、子供たちと児童福祉の「リアル」を聞いた。(全3回の2回目/ 続きを読む )

◆◆◆

児童福祉現場に注目していた理由

──『「子供を殺してください」という親たち』の連載と並行して『それでも、親を愛する子供たち』を始めることになったのはなぜですか?

押川剛さん(以下、押川) 私たちはこれまで、病識(自分が病気であるという認識)のない精神疾患患者を説得して医療につなげてきました。しかし、なかには、「もし子供時代に介入できていたら、大人になって精神疾患を発症することはなかったかもしれない」というケースが少なからずありました。

漫画では「エリート教育カルト」の父親に翻弄される大学生のケースを紹介したことがありますが、これは明らかに幼少期からの環境が心身に悪影響を与えた教育虐待です。親から「最低でも早稲田・慶応」と一方的な価値観を押しつけられ、それ以外は許されない人生を送ってきた25歳の青年が、精神疾患を発症。他人とコミュニケーションをとることはおろか、自身を清潔に保つなど身の回りのことすらできない状況になっても、大学の授業だけは出席する不健全な姿を、個人情報の取扱に配慮しながらリアルに提示しました。

──教育虐待によって精神疾患を発症するケースは、映画『どうすればよかったか?』でも描かれ、大きな話題となりました。

押川 「虐待」というと、暴力や育児放棄などを思い浮かべる方が多いと思いますが、親の一方的な価値観の押しつけも立派な虐待です。裕福な家庭でも貧困家庭でも、例えば「金」や「高学歴」のようにたった一つの価値観で育てられると「自分ならできる」という心が育たず、自己効力感の低い、マインドの弱い人間になってしまう。その結果、心のバランスを崩しやすくなってしまうのです。

個人的な見解ですが、私は「小学生から英語を話せなきゃダメだ」「テストでいつも上位の成績をとれ」という親のエゴだけで育ってきた子供に、柔軟な社会性が育つとは思えません。将来の精神疾患患者予備軍を育てないためにも、早期に子供本人に介入できる児童福祉現場には、以前から注目していたのです。そんな時にたまたま、作中に登場する「サニーベル学園」の園長、徳川一のモデルにもなった児童養護施設の三代目と出会い、『それでも、親を愛する子供たち』の構想が生まれました。

精神保健福祉と児童福祉の決定的な違い

──1巻のあとがきで「児童養護施設というのは、身寄りのない子供や虐待された子供が入所する施設だと思っている人が多い」と書かれているように、児童養護施設の実態については、よく知らない人も多そうですね。

押川 そうですね。時には、児童相談所(児相)と児童養護施設の違いがわからない、という話もよく聞きます。

児童相談所は自治体と連携を図りつつ、子供や家庭に適切な援助を行い、子供の「最善」を図ることを目的とした行政機関のことです。

一方、児童養護施設は、保護者のない児童や保護者による養育が適切ではない児童に対し、安定した生活環境を整え、心身の健やかな成長と自立を支援する施設です。近年は何らかの障害を持つ子供の占める割合が大幅に増えていて、私が長らく携わってきた精神保健福祉分野と深い親和性があると考えていたのですが、実は精神保健福祉分野と児童福祉分野には、決定的な違いがありました。

──どのような違いですか?

押川 たとえば、目の前で子供が自傷行為を図ったら、まずは救急車と警察を呼びますよね。それが対象者の命を最優先で考える、精神保健福祉分野での「正解」です。たとえ本人に病識がなくとも、命の危険を感じたら、迷わず医療、場合によっては警察につなげる。それが常識です。

ところが、児童福祉の分野では、救急車も警察も呼びません。まずは対象者の意向を確認する、というのです。大げさに言うと、たとえ命の危険にさらされたとしても、本人が希望していなければ、医療にもつなげないのが「正解」であり、警察を呼ぶなど論外なのです。

この考え方を知った時は、大きな衝撃を受けました。

──人命よりも本人の尊厳を重視するということなのでしょうか。

押川 病識がない患者は本来、自分が病気だという認識を持てない点が、精神疾患である所以です。しかしこれが福祉の領域になると、「本人が病気ではないと言っているのだから、病気ではない」という考え方になります。児童福祉分野もこれを踏襲していて、前述のケースの場合は、「本人が望んでいないかもしれないのに救急車を呼ぶなんて、人権侵害だ」というロジックが成り立ち、訴えられる可能性もあるわけです。

児童養護施設に携わるようになったときに私は、当時、施設長を務めていた人物から「この業界ではそれがスタンダードな考え方だ」と説明を受けました。

本当に必要な子供に支援が届いていない

──『それでも、親を愛する子供たち』の【ケース2】では、義母から体罰や虐待を受けていた高梨勇也が、それでも家に帰りたいと申し出たことで、家に帰りましたが、「帰りたい」と本人が望めば、虐待を受けている子供も親元に返さなくてはいけないという理屈が通ってしまうのですね。

押川 子供が親や家庭を恋しがるのは当然ですが、私には家庭への憧れが手に入らなかった怒りや恨みが、「家へ帰りたい」という思いを生み出しているようにも思えます。これは一種の「呪い」とも言えます。

最近は、児童福祉の分野でも精神保健福祉分野同様に地域移行が進んでいて、児相で一時保護された子供が児童養護施設に入所できず、親元に帰されてしまう構造になっています。

【ケース3】で紹介した堀ちとせのケース も、まさにそうでした。子供の異変に気づいた民間支援団体の職員が、役所に何度も実父からの性的虐待被害を訴えていたのに役所はまったく動かない。最終的には、その支援団体の代表が役所に怒鳴り込んで、ようやく事態が動きました。ちとせのように、本当に支援が必要な子供ほど児童養護施設にたどり着けないのが現状なのです。

『「子供を殺してください」という親たち』は、精神保健福祉分野に対する問題提起でしたが、『それでも、親を愛する子供たち』は、児童福祉分野に対して、本当に必要な子供に支援が届いていないことも問いかける作品だと思っています。表も裏も含めて児童養護施設を知ってもらい、たくさんの人々の目が入ることで子供たちが健やかにたくましく生きる場所をつくっていく。それが、私の生きる目標にもなっています。

──『「子供を殺してください」という親たち』『それでも、親を愛する子供たち』はどちらのシリーズも大きな反響があり、社会的にも非常に意義ある作品だと感じます。

押川 親の虐待やネグレクトにさらされている子供たちにとって、無関心は「死」につながります。読者からは「我が家(あるいは周囲)と同じです」という反響と、「知りませんでした」という反響がありますが、私たちが増やそうとしているのは、この後者のパターンです。

2024年の24時間テレビでは、タレントのやす子さんが全国の児童養護施設のためにマラソンをしてくれたことで、児童福祉分野への関心も高まりました。これを追い風ととらえ、私も『それでも、親を愛する子供たち』を発表することで、児童養護施設に入所する子供たちの実態を伝え続けていきたいと思っています。

実は本作に力を入れるために、事務所もスタッフも児童養護施設の近くに移転させました。そのくらい全力で向きあっていかないと子供たちの未来は守れないという強い使命感を持っています。

精神保健福祉分野での経験を生かして児童養護施設の現場で奮闘していく経験も、今後漫画で伝えていけたらと思っています。

〈 「子供との身体接触は禁止なのに」ずっと肩車をやめない職員も…理事長が明かす“問題山積み”の児童養護施設のリアル 〉へ続く

(相澤 洋美)

関連記事(外部サイト)

- 【コミック】『それでも、親を愛する子供たち』を読む

- 【続きを読む】「子供との身体接触は禁止なのに」ずっと肩車をやめない職員も…理事長が明かす“問題山積み”の児童養護施設のリアル

- 【あわせて読む】「預貯金を搾取されたり虐待を受けたりすることも…」コロナ後、精神疾患のある患者を無理やり退院させる“逆引き出し屋”が増えているワケ

- 【コミックを読む】病院の壁にウンコを投げ、一言も喋らず返事はまばたきだけ…「社会に出たら必ず問題を起こす」患者が精神科病院を“突然退院した理由”とは

- 【コミックを読む】「彼女、爪がボロボロで…」父親から性的虐待を受け、児童養護施設に入所したが…“鬼畜の家に生まれた少女”の消えないトラウマ