戦国時代の将棋の駒「酔象」、1種類加えただけで戦術がガラリと変わる…ひと味違う「象棋大会」

2025年5月26日(月)13時0分 読売新聞

1558〜70年頃使用か、一乗谷朝倉氏遺跡で出土

戦国時代の城下町跡・一乗谷朝倉氏遺跡(福井市、国特別史跡)で見つかった、現行のルールでは使われない駒「

将棋を通して福井の歴史に関心を持ってもらおうと、福井県将棋連盟が主催。小学5年から90歳代までの29人が参加した。

県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館(福井市)によると、酔象は1973年、同遺跡で1枚見つかった。当主の館の武士が詰める場所付近から、173枚の駒とまとまって出土しており、1558〜70年頃のものとみられる。昨年10月、あわら市で開催された第37期竜王戦七番勝負第2局(読売新聞社主催)の際、藤井聡太竜王と挑戦者の佐々木勇気八段が同館で見学し、話題となった。

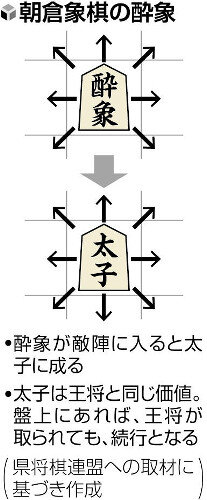

「太子」に成れば王将取られても負けず

県将棋連盟によると、酔象の初期位置は王将の前で、真後ろ以外に動ける。敵陣に入ると「太子」に成り、王将と同じ価値とみなされる。太子が盤上にあれば、自分の王将が相手に取られても負けにならない。ただし、相手の酔象を取っても自分の駒としては使えない。

大会では対局の長期化を防ぐため、自分の酔象が太子に成った直後の相手の手で、太子と王将の両方が取られず残れば勝利とする独自ルールを設けた。参加者は、実力に応じ3クラスに分かれ対局。「この酔象、どうしたらいいんやろ」などとつぶやきながら、普段とはひと味違う将棋を楽しんでいた。

福井市の会社員(30)は「強い駒が1枚増え、序盤から激しく戦う現代将棋と比べてじっくり組み合う対局になりやすい。昔の将棋を味わえて面白い」と話した。

折田五段、模範対局で「駆け引き面白い」

会場では、ユーチューブでの動画配信などでも人気の棋士・折田翔吾五段(35)と、アマチュア六段の中西浩正さん(56)による模範対局もあった。

酔象は、敵陣に攻め込んで太子を作ることを狙えるほか、多彩な動きを生かして金将や銀将のように王将を守る役目も担える。攻守どちらに活用するかの選択が必要で、通常の将棋よりも戦い方に幅が出る。

模範対局では、折田五段が、酔象を進出させようとする中西さんの狙いを押さえ込み、王将を追い詰めて勝利。対局後、折田五段は「酔象で攻めるか守るか、展開次第で決めようと考えており、結果的に自陣の守備が堅くなった。普段の将棋にはない駆け引きがあり面白い」と語った。中西さんは「相手の隙を突いて酔象を進め、太子を作ろうと狙ったが見抜かれた。プロはさすがで、朝倉象棋でも強かった」と話していた。