『TUGUMI』『婦人公論』表紙を手掛けた銅版画家・山本容子「おろし金で銅板を作った時は気付いたら手が血だらけに。夢中で遊び続けた幼少期のように楽しんで」

2025年3月23日(日)12時30分 婦人公論.jp

山本容子さん(撮影:荒木大甫)

腐食した銅版にインクをのせ、プレス機にかけて——。刷り上がった紙を取り出す瞬間が一番心躍ると語る山本容子さんは、今年、画業50年を迎える(構成:菊池亜希子 撮影:荒木大甫)

* * * * * * *

ハプニングから作品が誕生

この50年、私の真ん中には常にアートがありました。一つひとつの作品が次に繋がり、ときには数十年を経て、新たな世界や再会をもたらしてくれた。そんな不思議なご縁の連続だったように思います。

京都市立芸術大学の学生だった1970年代初頭は写真ブーム。版画も写真を使ったシルクスクリーンが人気でした。でも私はへそ曲がりで、皆と同じことをするのが大嫌いなんです。

同じ版画でも、写真とは正反対の、昔ながらの銅版画の道に進みました。銅板に防腐剤を塗り、それを掻き落として線を刻むエッチングという技法は工程が複雑でしたが、紙に刷り上がった線の美しさは何より心が躍るものでした。

当時から下絵は描かず、制作途中にハプニングが起きるほうが面白いと思っていました。あるとき完成間際の銅板に、シャツの袖のボタンがペタッと付いてしまった。「しまった!」と思ったけれど、私は何もしていないのに、銅板にはすでにボタンが描けている。

これは面白い! と、バンドエイドで同じことをしてみたら、いわば《バンドエイド王国》に。最初の一つは銅板に押して形を浮かび上がらせ、そこからフリーハンドでひたすらデッサンを繰り返す。最終的に、銅版画とは思えない大きな作品になりました。

【人物を描く】

「Asparagus Paradise」(1977) タイトルにも遊び心満載

いくつバンドエイドを描いても、一つとして同じにはならない。その過程が面白くて、自身の語彙を増やすようにカミソリ、ヘアピン、おろし金……と、「実験」を続けました。おろし金のときは銅製のおろし金を銅板の上に出現させたので、刷りに際して銅版の余分なインクを拭う工程で、気づいたら手が血だらけになっていたことも。

それらの作品を集めた大学4回生(75年)のときの初個展では、「新人誕生!」と美術界で話題にしていただき、銅版画家としてのスタートを切りました。

人が考えないことをしないと、突き抜けたものは生まれない。決められた形やテーマのなかで描いても、「自分らしさ」は出せない。だから私はテーマを生み出し、サイズも思いっきり冒険しました。たくさん失敗しましたが、それも含めてとにかく楽しい学生生活だったのです。

日が暮れてもお腹がすいても夢中で遊び続けた……幼少期のあの感覚。一枚の版画のなかで一つの静物を繰り返し描きながら、そのなかに私自身が感じた小さな驚きや感動を入れ込み、さらには、人物も登場させるようになっていきました。

【人物を描く】

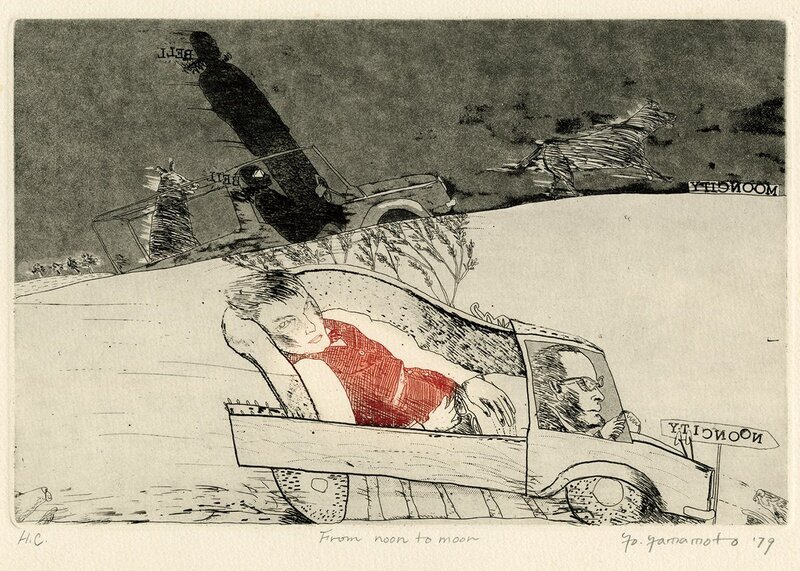

「From Noon to Moon」(1979) 疾走するトラックに乗るカポーティ

【本を装う】

「TUGUMI」(1989) 包装紙のようにとイメージした吉本ばなな著『TUGUMI』のカバー

女性たちを主人公に

79年、『ティファニーで朝食を』などで知られるトルーマン・カポーティの小説世界を銅版画にした、オリジナルの銅版画集を作りました。人間を奥行き深く描き、タブーを突き破るカポーティの世界が私は好きなのです。

それを見た編集者の推薦もあり、村上春樹さんが翻訳された『おじいさんの思い出』に始まるカポーティ三部作の表紙画と挿画を手がけることになりました。

同じころ、「集英社ギャラリー 世界の文学」全20巻や、吉本ばななさんの小説『TUGUMI』の挿絵・装画を担当します。

出版界での仕事が増えることに抵抗はありませんでした。文学少女でしたから物語の世界を描くのは楽しかったし、本や雑誌は私にとってキャンバス、書店はたくさんの人が訪れるギャラリーだと思っていました。

【本を装う】

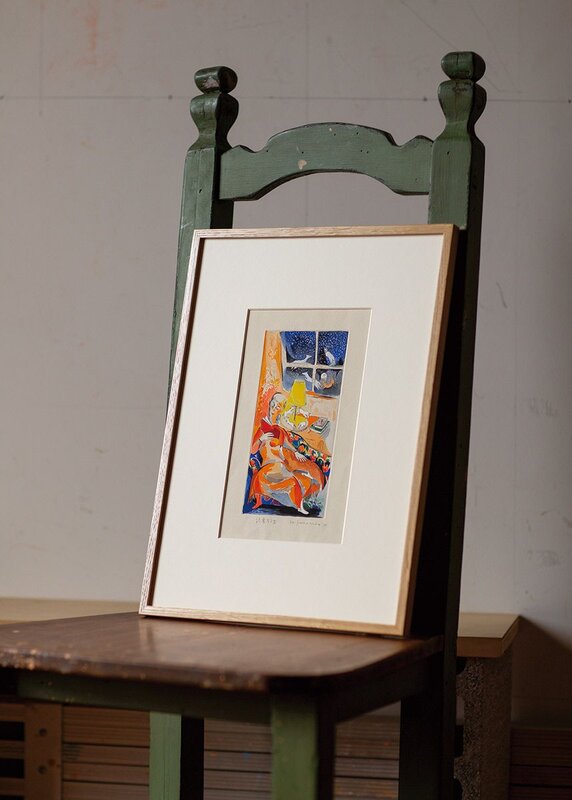

『婦人公論』1991年1月号の表紙を飾った「 読書する女」(1990)

そして、91年から『婦人公論』の表紙画がスタート。第1回の「読書する女」で描いたのは、自宅で夜、犬と一緒にくつろぎながら本を読む女性。

窓の外は一面の雪で、メリーゴーラウンドのように馬が走っている。これは女性の頭の中に広がる景色かもしれないし、窓に映り込んだ異空間かもしれない。

いつもは物語の世界を描いていたけれど、『婦人公論』では一人の女性を主人公に、私がつぶやくように物語を紡いでいきました。入院していた父が亡くなったのは、そんなときのことです。

【本を装う】『婦人公論』表紙1991年1月号〜1998年3月号

最初の5年間は「〜する女」がテーマ。何かの動作をしている女性を描いた。続く2年間は、平塚らいてうからリリアン・ヘルマンまで世界各国の心惹かれる実在の女性たちがモチーフに

<後編につづく>

関連記事(外部サイト)

- 銅版画家・山本容子「ホスピタルアートに善意の押し売りや制作者の〈我〉は不要。手術や抗がん剤治療…自身の大腸がん闘病を経て、その思いは深まり」

- 韓国の手芸品・ポジャギ制作を55歳で始めて20年。一生続けたいと思える理由は?老眼鏡をかけながら、一針一針根気強く縫い上げる【2023編集部セレクション】

- ディジュリドゥ奏者・画家GOMA「交通事故で脳に障害、記憶を失っても音楽活動は諦めなかった。意識が戻る時に見てる〈ひかりの世界〉を描かずにはいられない」

- 寄席紙切り・林家正楽さんが急逝「ドラゴンと虎はどの国でも大人気?大谷翔平、プーチン大統領、アイアイ、お客さんの注文でなんでも切り絵に」

- 1970年代の女性誌を彩った絵本作家・飯野和好「最初は『気味が悪い。こんなもの使えない』と言われ。創刊されたばかりの『アンアン』掲載を機に、特徴を活かすため絵本の世界に」