<生きていることはこんなにもおぞましいことか>スタッフが足りず入居者が運動不足となった老人ホーム。元気だった女性も2年で筋肉が衰えてしまい…

2025年4月12日(土)6時30分 婦人公論.jp

(イメージ写真:stock.adobe.com)

高齢化が進む日本では、介護人材が不足しています。2022年度の介護職員の数は215万人ですが、厚生労働省は2026年度には240万人の介護職員が必要だと推計しています。『メータ—検針員テゲテゲ日記』の著者、川島徹さんは検針員生活の後、10年間老人ホームで夜勤者として働きました。その経験から、「老人ホームは人生最後の物語の場」と語ります。そこで今回は、川島さんの著書『家族は知らない真夜中の老人ホーム』から、一部引用、再編集してお届けします。

* * * * * * *

帰宅後も蘇るほどの異臭

その部屋に入ると異臭がした。

思わず口元を塞ぎたくなる臭いで、それは家に帰ってからふと鼻先に蘇ってくるほど濃厚なものだった。食事時だと箸を持つ手が止まってしまうというものだった。

樋口フジ子さんの褥瘡の臭いだった。

自力で寝返りができず、いつも仰臥位のままなので圧迫されている腰の血流が滞り、それが原因で傷ができ腐っているのだ。

それにしても異様な臭い。

この人が死んだとき、この体はいったいどれだけの臭いを放つのだろうと思うと恐いものがあった。

本人はなんともないのだろうかと思いながら掛け布団をめくる。

「起きとったの。ガーゼを替えようか」

わたしの気配に軽く目を開けた樋口さんは、「はい」と言った。

痩せた小さな体を窓向きにして、パジャマのズボンをずらす。

お尻の仙骨の所にガーゼが張りつけられている。

さらに濃厚な臭いに息を潜める。

穴の底に見えた骨

ガーゼを剝ぐと小さな穴が覗く。直径1センチ近くの丸い穴。そしてその穴の底に白いものが見えていた。

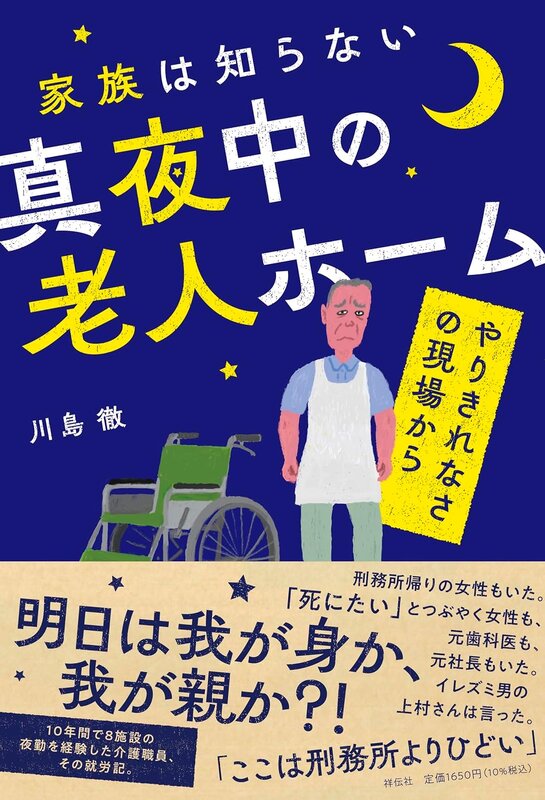

『家族は知らない真夜中の老人ホーム』(著:川島徹/祥伝社)

初めて見たとき、ぎょっとした。

どう見ても骨だった。

「痛くないや」と声かけしながら、滲み出している膿を拭きとり塗り薬のついた新しいガーゼを貼りつける。清潔なガーゼは朝になるとまた膿で汚れている。

生きていることは、こんなにもおぞましいことかと思う。

絆創膏を軽く押さえながら、「終わったよ」と言うと、樋口さんの小さな声が「はい」と答えた。普段は耐えたように黙っている人なので、そのか細い声を聞くことはあまりない。その樋口さんがカーテンの隙間から外を見ていたのか、「星がきれいですね」と言った。

「入院待ちなの」

帰り支度をしていた施設長の吉永清美さんに尋ねてみた。

「あれ、どうにかならないの」

(イメージ写真:stock.adobe.com)

「すごいでしょう。息が詰まるでしょう」

「たまらない」

「入院待ちなの。ベッドが空くのを待っているところなの」

「ホールでは臭わないの」

「冷房が効いているから。でも上村さんがときどき鼻をしかめるんですよ」

ケアマネジャーの田中真奈美さんも、「あんなひどいのは初めて見た」と言っていた。

イレズミ男の上村辰夫さんや元社長の森山栄二さんがいた吹上町のグループホームでのことだった。

しばらくして樋口さんは入院した。

彼女が居なくなった部屋のすがすがしさ。

でもその部屋で深呼吸をする気にはなれなかった。

2カ月ほどして樋口さんが退院してきたとき褥瘡はきれいに治っていた。

どこに褥瘡があったのか分からないほどきれいに治っていた。

あのときはさすがに医療の力はすごいと思った。

ケアマネジャーの田中さんが、「よかったねー、よかったねー」と何回も言っていた。

わたしが驚いたことがもうひとつあった。

樋口さんの表情がおだやかになっていたのだった。

やさしい表情になっていたのだった。

しかし、その表情は10日もしないうちに消えてしまった。

頭がうな垂れて

樋口フジ子さん、84歳。

椅子に座っているとき、いつもうつむいている。

(イメージ写真:stock.adobe.com)

テーブルに着くと小柄であることもあり、顔はほとんどテーブルにくっついていた。首の筋肉が衰え頭の重さを支えることができないのだ。

頸椎もうつむいたままの形で固まり始めていたのだった。

施設長の吉永清美さんが樋口さんの頭を持ちあげて怒る。

「なんで、頭をあげないの。そんなことしているから食事ができないんでしょう」

施設長が手を離したとたん、樋口さんの頭はガクンと前にうな垂れてしまう。

「この人、ヒモで頭を引っぱっておくしかないわ」と、施設長は怒る。

そういう施設長の顔は、わたしが嫌いなものだった。

「ここに来たころは元気だったのにね」

わたしが知らない2年ほど前の話である。

「歩行器じゃないのよ。杖で歩いていたのよ。勝手に伊藤ミネさんの部屋に行ってふたりでお茶会などやっていたのよ」

「樋口さん、歩いていたの」

わたしが話しかけても、樋口さんはうつむいたまま黙っている。

「言うこと聞かないから、こうなるんでしょ」

余裕がない

その施設では、一日中、テーブルの所に座ったままなのだ。

起床し朝食のためにホールへ誘導されてから、夕食を済ませ口腔ケアをして居室のベッドに戻るまで、ほとんど体を動かすことがないのだ。

一日中テーブルの所で椅子に座ったままなのだ。

体を動かせるのはトイレとか入浴、風船蹴りなどゲームのときくらいだった。

人手が足りないのだ。

昼寝のために2階の居室に誘導したり、再びホールに誘導する時間がないのだ。もちろん外に散歩に連れ出す余裕などない。

昼間は大抵、施設長ともうひとりかふたりのスタッフの2、3人態勢である。ときどきケアマネジャーの田中真奈美さんか看護師の鈴木照美さんが来て4人態勢だったが、朝食から夕食までホールで過ごしてもらっていたのだ。

炊事、入浴介助、洗濯、掃除、食事介助、買い出し、レクリエーション、トイレ介助、病院の診察と9人を世話するには最低4人のスタッフが必要なのだが、それでも厳しいものがあった。

トイレかテレビだけ

イレズミ男の上村さんが言ったことがあった。

「ここは刑務所よりひどい」

その言葉を何回か聞いたことがあり、実感のこもった言葉に、彼は本当に刑務所に入っていたのではないかと思ったほどだった。

なんの介助も必要のない彼でさえ何かを取りに2階の居室に行くときは断っていた。彼でさえ自由に動けるのはトイレか、テレビの前のソファに移動するときくらいだった。

上村さんはおもしろいことを言うと思った。

が、独り言をぶつぶつ言う永山文江さんが、あるとき「ここに一日中、座っているのもつらいものがありますよ」と言ったことがあった。

はっ、とした。

イレズミ男の上村さんは出任せを言ったのではなかったのだ。

※本稿は、『家族は知らない真夜中の老人ホーム』(祥伝社)の一部を再編集したものです。登場する人物および施設名はすべて仮名としています。個人を特定されないよう、記述の本質を損なわない範囲で性別・職業・年齢などを改変してあります。

関連記事(外部サイト)

- 刑務所帰りの48歳女性が夜な夜なタンスから衣服を引っ張り出し…施設長が辿り着いた切なすぎるワケとは?<老人ホームへの入居は人生の断捨離>

- <ここには隠しカメラがあるの>老人ホームの入居者が気づいていた秘密。知らないはずのことを知っていた施設長は笑顔を見せて…

- 70代女ひとり、母の介護施設を振り返る。罵声をあびせる認知症患者と穏やかに話す介護職員。彼女は元ホステスだった

- 「親の介護は子の務め」という日本人特有の家族意識が、お互いを苦しめる。介護問題のプロが説く「介護問題の大半は、家族関係の歪みが介護で表面化しただけ」

- 介護疲れで体調を崩す娘に、健康自慢をする96歳の認知症の父。今の楽しみは施設からスーパーに行って焼き芋を買うこと